Si de marcar tarjetones se tratase, Rusia, Venezuela y hasta Corea del Norte podrían presumir de democracia.

Es común pensar que las dictaduras sólo llegan a la fuerza, metiendo los tanques al congreso, imponiendo un toque de queda y anulando de inmediato el estado de derecho. Los remanentes de las dictaduras latinoamericanas, como la de Pinochet o Videla, son más reconocibles en eventos extraordinarios como el golpe de estado en Myanmar, en el 2020, o la caída del gobierno afgano apenas un año después.

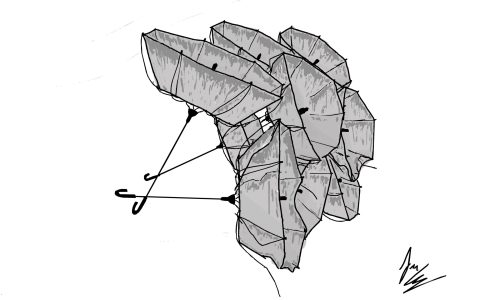

De no ser así, la noción de autoritarismo se hace incompatible con la imagen de las urnas: o tenemos democracia o tenemos dictadura. A veces la línea es tan engañosa como la lenta transición en un degradado de colores: nadie sabe a ciencia cierta dónde empieza lo verde y dónde termina el azul.

La frecuente exclusión de la idea de democracia a las instituciones, a las libertades de prensa, cátedra y libre expresión, es la razón principal por la que a muchos les cuesta llamar dictador a Nayib Bukele, a Vladimir Putin o al recién derrocado Nicolás Maduro. Así como Donald Trump fue electo democráticamente, también lo fueron Fujimori, Erdogan, Orbán y Ortega, justo antes de virar sus países hacia el autoritarismo.

Para que un dictador nazca democráticamente hace falta mucho más que su voluntad: necesita de un pueblo dispuesto a aceptar un líder radical para darle remedio a su insatisfacción.

Hay que decirlo: la democracia es lenta y a veces también fea. La democracia, para muchos, es sinónimo de cachuchas, pendones, camisetas, ciudades empapeladas de propaganda y una logística espectacular para repartir tamales y lechonas. Muchos asociamos el periodo electoral con eventos multitudinarios, con parlantes a todo volumen, con medio barrio congregado en la cancha de fútbol, sentados en sillitas de plástico y escuchando sin escuchar la cháchara infinita de algún candidato al senado, a la cámara, a la alcaldía o a la gobernación.

A nadie le sorprende ver a los candidatos con ruanas y sombreros, andando casi a zancadas en calles de barro, una foto almorzando en un restaurante de esquina, comiendo empanadas en un puesto de fritanga, motilándose en una peluquería de barrio o comprando chécheres en una papelería.

La democracia parece un acto performativo, un engaño que no engaña a nadie, un chiste que se cuenta solo, una repartida de folletos o una recolecta de firmas para que no cambie el partido de gobierno.

La democracia parece una estafa, una cosa de cartas astrales o promesas vacías: los de siempre proponiendo un cambio radical, los de la derecha recalcitrante haciéndose pasar por democracia de centro, los marchitos diciéndose verdes, los asfixiados llamándose oxígeno o el desacuerdo de toda la vida fingiendo hacer pactos históricos.

Una vez acabados los comicios, empieza esa otra epopeya para legitimar sus acciones en defensa de la patria.

En el 2002, en Venezuela, los opositores de derecha orquestaron un golpe de Estado para salvar su democracia. Chávez usó el intento de golpe como argumento para perseguir a la oposición, cerrar las cortes, judicializar periodistas y defender la democracia. Para defender la democracia, también, grupos cercanos al expresidente Uribe acudieron a la Yidispolítica para reformar la constitución y extender el mandato presidencial a dos periodos, y por poco un tercero. Para defender la democracia, Nayib Bukele cooptó el congreso y las cortes de El Salvador, y ahora puede reelegirse indefinidamente, para indefinidamente proteger su democracia.

Entendida así, defenderla se hace tan confuso y relativo como perseguir el atardecer, y por eso es fácil convencernos de que para defender la democracia primero hay que desmantelarla. Desmantelarla y hacerla bien hecha, desde cero. Mientras tanto, viviendo con las instituciones en obra negra, todo lo que se haga estará siempre justificado en esa tan ansiada restauración, que unos quieren por reformas y otros por revolución, y todos en nombre de la democracia.

Para sembrar un incendio no hace falta gasolina: basta con un terreno seco y suficientes cosas muertas para que se quemen también las vivas. Para sembrar una dictadura basta también con un pueblo dispuesto a darle la bienvenida a alguien que ponga a los revoltosos en su lugar, que les cante las tablas a los corruptos, que haga cárceles más grandes en donde quepan todos los bandidos, que ponga a los vagos a trabajar y que acabe con los encapuchados atrincherados en las universidades públicas. Toda sangre derramada es, nos dicen, un mal necesario para la depuración.

Para sembrar una dictadura basta también con un líder que prometa enfrentarse a las élites, defenestrar a la clase política, expropiar los monopolios y nacionalizar lo que es nuestro. Un líder dispuesto a imponer la justicia y la gloria por cuantos medios sean necesarios. La sangre derramada es, hoy y siempre, un sacrificio justo para la revolución.

Para sembrar una dictadura no hace falta una masa unánime, que cante a coro las mismas consignas o que sueñe con el mismo futuro. Basta con suficientes tarjetones marcados con la cara del próximo dictador.

La dificultad de ver cómo los discursos se retuercen y cómo la realidad se enreda con verdades alternativas nos tiene agarrados de las greñas, peleándonos a muerte por redes sociales, arruinando almuerzos familiares, reenviando cadenas de chat, acusándonos de burgueses o zánganos, de paracos o guerrilleros, de godos o libertinos, apuntándonos con el dedo y reconociéndonos como el origen de la maldad. No importa si vivimos en la misma calle o, a veces, en la misma casa. Hemos pasado años dinamitando puentes, cavando trincheras y construyendo una imagen del futuro en la que sólo caben quienes se entiendan con nosotros.

La democracia, entonces, se convierte esa cosa rara que paraliza los domingos y vuelve humildes a los ávaros, vuelve elocuentes a los callados, espabila a los perezosos y pone a echar humo los talleres de litografía. Es esa cosa que cada cuatro años nos da la oportunidad de descargar frustraciones o de salvar a la patria del bando opuesto. Nos huele a clientelismo, compra de votos, tráfico de influencias, favores políticos, sobornos, pérdida de tiempo o una apuesta de lotería en donde a muchos funcionarios públicos les toca preferir el status-quo sobre su propia ideología.

La dictadura, por el contrario, tiene una habilidad espectacular para infiltrarse en los hilos de la realidad y escribir su propia historia. Se acaba el despelote de congresistas, se construyen por fin las carreteras, se limpian las calles, se esfuman los malandros y hasta da la impresión de que la única fórmula de la felicidad es no meternos donde no nos llaman. Y del resto, para bien o para mal, ya no nos damos cuenta: los únicos periodistas buenos son los que hablan de cosas bonitas.

La primera víctima de una dictadura no son las instituciones, ni los jueces, ni los partidos de oposición ni la prensa crítica. Mucho antes de que suenen las botas o se vuelva origami la carta de derechos, antes incluso de que se marquen los tarjetones, lo primero que se acaba es el diálogo y la capacidad para entendernos y aceptar (o al menos reconocer) lo que nos hace diferentes. Si no nos reconocemos no habrá forma de entendernos, y si no nos entendemos no habrá forma de entablar un diálogo. La democracia es, a fin de cuentas, un inmenso diálogo puesto en acción. Quizá por eso la confundimos con una cacofonía.

Colombia no flota en un acuario: la democracia está en crisis en el mundo entero. Países estables con instituciones que creíamos ejemplares se resquebrajan en el mismo rifirrafe que ya no es de buenos y malos, sino de salvadores e insalvables. La digitalización y el aturdimiento de las redes sociales nos enfrascaron en una realidad de pixeles que despierta muchas más emociones que nuestra propia noción del mundo real.

Lo que a los colombianos nos diferencia es que sabemos muy bien cuál es el único horizonte del odio congénito. Ni nuestros abuelos, ni nuestros padres, ni nosotros pudimos conocer un país en paz. Es cierto que no somos los que cargan los fusiles, pero somos los que ponen el voto en las urnas. Somos, también, los que tienen la tarea de defender la democracia sin caer en la trampa de dinamitarla.

Todos tenemos un examigo, un familiar, un vecino cuya divergencia política se nos hace irreconciliable y cuyas aspiraciones de la patria del futuro no nos incluye a nosotros. Tal vez a ellos tampoco los incluimos en la nuestra. La cacofonía de la democracia es un coro en el que cantamos todos.

Lo que hoy nos hace irreconciliables, mañana podrá ser la excusa para que el bando ganador quiera deshacerse del adversario. La tortura no le duele menos a un opositor de izquierda que a uno de derecha. El exilio de un periodista venezolano duele tanto como el de un salvadoreño. La desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, los abusos sexuales y las persecuciones judiciales, atrocidades a las que en un país en conflicto aún luchamos por traer justicia, son el común denominador de cualquier dictadura.

Para sembrar un incendio basta con meter la llama en una urna.