¿Queremos desescalar la violencia en el debate público? ¿De verdad? Pues fuera celulares. Hablo en serio. Al carajo las redes sociales, las cadenas y los grupos. Que estas tecnologías estén ahí, para cualquier cosa, menos para resolver los temas colectivos. Hagamos el ensayo. Imaginemos, de una vez, una comunidad que se forme con celulares guardados. Con ellos en el cajón, en el clóset, en la mesa más lejana cuando estemos reunidos discutiendo lo de todos.

Nos enseñaron que había cosas que no se hacían por teléfono. Luego nos dijeron que había diligencias que no se resolvían con mensajes de texto. Pues bien, si no se le termina a una novia por celular, ¿qué tal enseñarnos a debatir lo público con los dedos fuera de las redes sociales? Puede que exagere, lo concedo. Estas tecnologías han contribuido a tener sociedades más informadas y deliberantes. Pero algo útil puede salir de esta hipérbole de mandarlas al carajo cuando hay profundas diferencias.

¿Por qué cuesta tanto verlo así? Seguimos cayendo en la obsesión de convertir a las redes sociales en la continuación de la política por otros medios, como si fuera la guerra, según la máxima de von Clausewitz. Gobernantes, organizaciones, empresas, movilizaciones y liderazgos sociales nos hemos venido comiendo una especie de manzana envenenada, que nos vendieron muy las empresas multimillonarias de las redes sociales.

En ellas, los políticos confundieron la divulgación de información pública con conexión con su pueblo. Las empresas confundieron las estadísticas de los “me gusta” con la lectura de sus mercados. Los líderes sociales confundieron la ampliación de los formatos de expresión con la convocatoria a la transformación.

“Las plataformas de las redes sociales se construyen alrededor de lazos débiles”, escribió el periodista Malcolm Gladwell en su icónico texto La revolución no será tuiteada, hace quince años, cuando queríamos creer que la Primavera Árabe se debía a Facebook y no a la gente que puso el cuerpo en las plazas. Esos lazos débiles, decía, son útiles para la difusión de ideas y la logística, pero rara vez conducen al activismo de alto riesgo.

Así que no es por ahí por donde la izquierda logrará la movilización para su constituyente, ni por donde la derecha recuperará confianza en la economía o en la empresa privada. Aunque se dispare trinos con clasismo, racismo o misoginia, ese supuesto activismo tarde o temprano requerirá un momento y un lugar de celulares guardados.

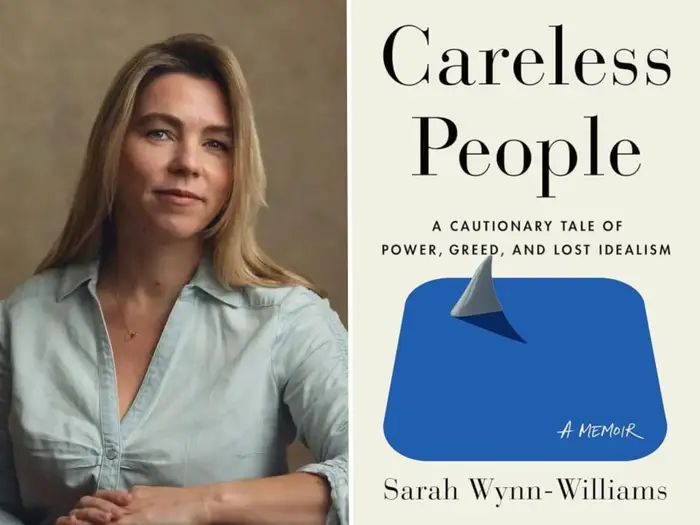

Y es que la manzana está envenenada. Sarah Wynn-Williams, exdirectiva de políticas públicas de Facebook, publicó este año su libro Gente descuidada (Careless People, en inglés). Describe por dentro cómo la empresa fue volviéndose un vector de desinformación y de alianzas con regímenes autoritarios, con desinterés por el impacto democrático y solo con un propósito corporativo. Algunas citas:

- «Este lugar es completamente diferente a cualquier otro en el que haya trabajado. Y no es solo la tecnología lo que lo hace diferente. También está el dinero”.

- «Aquí no hay una gran ideología. No hay una teoría sobre lo que Facebook debería ser en el mundo. La empresa simplemente responde a lo que va ocurriendo. Somos administradores, no constructores de mundos.»

- “Desde el punto de vista de los chicos, quieren algo en lo que creer. Principios. Visión. Liderazgo. Desde la perspectiva de Marne [Levine, directiva de Facebook], no hay nada malo en seguir como vamos, manejando cada crisis a medida que llega. Eso es hacer negocios.»

- “Muchas de las decisiones de política del día a día en Facebook están sustentadas por un sistema de valores subterráneo que todavía estoy aprendiendo.»

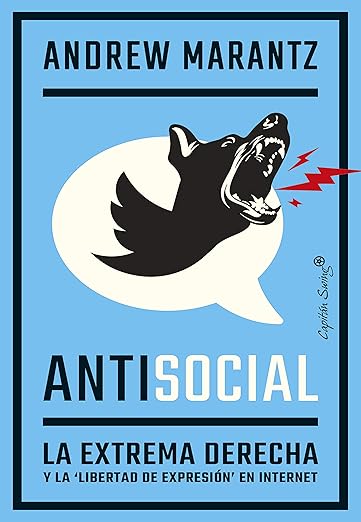

¿“Sistema de valores subterráneo”? ¿Y “también está el dinero”? Tiene que ver con lo que el periodista Andrew Marantz encontró en su libro Antisocial: las redes sociales no tienen como negocio la información ni el debate público, sino mantenernos cautivos para su publicidad. Por eso están diseñadas para generar emociones que produzcan reacciones fisiológicas profundas: agitación, estrés, euforia y —ojo aquí— odio.

Este país no puede llevar discusiones tan difíciles, dolorosas y largas a un entorno así. Allí todo está diseñado para ofrecernos un ring y unos guantes, o para darnos dos revólveres de duelo y contarnos los pasos, mientras sus dueños venden entradas al público.

¿Qué hacer, entonces? Tal vez no se trate de inventar nada nuevo, sino de recuperar el valor del encuentro. Volver a darle valor a la protesta, al debate en un café, a la reunión, al evento. Animarnos a discutir con método: con tiempos, reglas, moderadores. No tiene que ser solemne ni aburrido; puede haber comida, música, humor. No siempre hay que llamar al representante o al director: a veces basta con hablar con un ciudadano cualquiera. Arriesgarnos a condensar lo conversado, dejar memorias —escribirlo, grabarlo, registrarlo—. Y solo entonces, quizás, sacar el celular para contarlo en redes. No antes.

Hagamos una rutina el impulso de vernos con alguien que piense distinto. Mirarnos las caras, que nos son familiares. Escucharnos el tono de voz, que revela los miedos y los impulsos. Leer los gestos y las miradas, que a veces delatan intereses y a veces sostienen ilusiones. Hasta que hagamos comunidad, la de los celulares guardados.