I

Un aviso expuesto en las vitrinas del centro

<<¿Cómo pueden ocurrir esas desapariciones en una ciudad,

cómo pueden?>>

Guillermo Meneses.

Lugar común la muerte

Tomás Eloy Martínez

“¿Te la querés tirar, no?”, dijo Coringa en tono burlón y una madrugada de farra en Anarkos se lo solté, pero eso sí, ojo con ponerse a regar la bola, aténgase a las consecuencias, no sólo quiero tirármela, viejo, deseo vivir una temporada de apartahotel con ella, buscarla en las tardes y hacerla sentir, tomarle fotos desnuda, quitarle su ropita íntima con los dientes y, hermano, de ahí en adelante pensá lo que querás y él pensó, claro, que me estaba encabronando, que la soltería descontrolaba mis esfínteres de lo objetivo y sentenció, como sólo podía hacerlo un tipo que había ido a parar a la cárcel más de diez veces, nanay, las mujeres de tus amigos son las mujeres de tus amigos y yo tan imbécil que le recito la frase de cajón de un escritor cubano, sabe qué, “Pero, ¿para qué son los amigos sino para traicionarlos?» . Por poco y se me lanza en ese cafetín lleno de borrachos ancianos; casi no lo convenzo de que estaba charlando, tranquilo, ni porque fuera la única hembra, y sí que lo era, marica, sí que lo era. Vivía en una arrechera tremenda por esa mujer, era lo único cierto en mi cacareada existencia. La mujer de Nando, mi amigo de barrio, un muchacho con el que había jugado micro en la cuarta y compartido los besos inocentes de Marcela y Tina, las primas de Carnegato. Nando. Luis Fernando, hijo de Virgelina Cano y Antonio Molina. Domicilio: calle 4 No. 19-47. Barrio San Judas. 34 años. Señas particulares: cejas espesas, cicatriz pronunciada en el mentón, lunar rojo en su muñeca izquierda, lunar grande a la altura de su cuello. Empleado. Su deporte preferido: el microfútbol.

No supe nada de él por mucho tiempo. Había perdido toda huella suya y de pronto regresó a San Judas con los vientos de agosto, casado y con dos hijos. Los muchachos en la esquina del estanquillo dijeron que Nando había estado fuera del país y que su mujer era portorriqueña, la había conocido en Long Island, en la factoría donde ambos trabajaban empacando juguetes de navidad. Le convenía casarse con ella para obtener la visa de residente, aseguraban, pero también hubo amor, locos, hay que verlos, con ese porte cualquiera cae, con ese rostro amable y sensual, mejor dicho, con ese trasero qué afán de legalizar la estadía en un país de inconjugables verbos. No sería extraño, además, continuó Mario, que él hubiese estado en la cárcel por negocios ilícitos o por haber hecho parte de una de las barras duras del Bronx, como en los viejos tiempos, cuando las esquinas de este barrio fortalecieron pandillas en ciertos territorios, alertas a la incursión de los malevos de El Balso y Leningrado.

Pero esto no trascendía la mera anécdota, además porque muy poco en Nando daba para pensar en grandes aventuras, tal vez ocultas en el enigma de su silencio; por el contrario, decía Fidel, el de la carnicería de Colegurre, su destino es el de alguien normalito, un tanto desaliñado, seguro de sí mismo, cercano a su gente, preocupado por hacerse a un lugar cómodo en la vida y sí, ya lo había conseguido, formó una familia con la que salía a pasear los fines de semana y a la que siempre se tenía en cuenta para las fiestas de primera comunión y para una que otra celebración de bodas de plata. No convidaba mi atención su mundo en apariencia tan doméstico. Prefería entretenerme hilando las historias del Canoso y sus robos espectaculares por los lados de Álamos. Las dos escapadas de la cárcel del pelado Cantinflas estaban llenas de pequeños detalles que deleitaban nuestros diálogos en la cantina de Conrado o la manera atroz como Iguana dio muerte a su tío y siguió habitando la casa del crimen como si nada, nos daba pie para especular sobre la actitud de un muchacho apuesto, curtido por las cicatrices, a quien habíamos visto llorar varias veces frente a los desplantes de Lucía, la rubia de la quinta. Los viernes en la madrugada se parqueaba con su Kawasaki en la cuadra del Zoco a gritar las canciones de Elio Roca y Beto Fernán. A veces me buscaba desesperado en el Café Anarkos para que le corrigiera una boletica amorosa: Mírenme como me tiene andando, llevado, con amibiasis, decía. Todo, en oposición al mundo asegurado de Nando, me resultaba más interesante, como la circunstancia de Conrado, un hombre bajito y rechoncho, con sus manos callosas y su rostro manchado por el sereno, de quien se decía había tenido un hijo de su hermana y la mujer que ahora lo acompañaba administraba un burdel de medio pelo en la calle principal de La Cumbre. Le dicen Rita y cuentan las Giraldo que a veces lo amenaza con meterle un tiro en la cabeza, si decide vender la colección de discos de cuarenta y cinco revoluciones, herencia de su abuelo.

De Nando, como de tantos otros, se decían muchas cosas, pero eso no me hacía ninguna gracia, quizá porque mis aspiraciones no estaban muy claras y me sentía solo, sin que hubiese encontrado alguien que compartiera parte de mi mundo personal, simple y monótono, extraviado en las absurdas páginas de Beckett o en recortes de prensa de los años veinte, intentando armar, a mi modo, la historia de Nido de cóndores, película local protagonizada por las hermanitas Rendón, unas ancianas encopetadas de Pinares, a quienes Coringa casi mata de un susto hace tres años, creo. La verdad, buena parte de mis amigos dejaron de interesarme cuando se casaron o decidieron convivir con alguna de las muchachas de la tercera o Bavaria y sobre todo cuando llegaron a sus vidas los inevitables vástagos, mientras procuraba, sin entusiasmo, tener cierta privacidad en el último cuarto de la casa de mis viejos, ocupado en releer desteñidas cartas de amor que tiempo atrás Mariana, Stella y Patricia me habían enviado, esperanzadas entonces en atrapar al hombre de sus vidas y yo con esta güevonada de resistirme a vivir como los otros, a formar familia, a enfrentar responsabilidades y heme aquí, pajizo irredento, deseando la mujer del prójimo, mientras atisbo por la ventana cómo cae agua a borbotones desde hace meses y cómo el miedo toma cuerpo en este país incierto y contonea su culo con aire de negra y me conmina a salir a la calle, a ver si sos muy varón, creo entender, pero prefiero seguir ocupándome en las frases cursis, honestas, de mis antiguas mujeres. A lo mejor allí está la clave de mi desafuero, concluyo, este nudo que insiste en ahorcarme, pero qué va, pura literatura de melodrama, puras ganas de joderme la vida y de hacerme el interesante, el marginal que todo lo anuncia y lo pone en duda, quizá porque mi oficio encona la maledicencia y esparce a mi alrededor la mala leche. Eso de permanecer en la sala de redacción de un periódico signado por el infortunio y por aquellas noticias trágicas destinadas a las primeras páginas, te va acorralando, te volvés proclive al fracaso alcanforado de los otros, sentís que tu mal aliento es un signo de tu podredumbre, sentís que no hay nada para tí, que incluso la mujer que deseas es de otro, ese otro que ya no está, es decir, que no sabemos dónde está y que ha venido a darle sentido a mi vida en algo, al menos por ahora.

Hoy desperté muy temprano. La indigestión estomacal me alteró el sueño y cuando duermo así, me da por pensar en los niños, qué vaina. Nunca me he llevado bien con ellos, a pesar de que durante un buen tiempo trabajé en una correccional de menores y el contacto con los pelados me permitió descubrir quizá al mocoso que alguna vez fui, pendenciero y autoritario. Me he resistido a considerarlos centros del mundo. Eso de consolidar la vida en torno suyo, de asegurarles un futuro, de pensar en su educación y estar atento a sus monerías, a sus revelaciones inesperadas, no va conmigo. Y como evito ser observador de estas situaciones tan de otros, he preferido no visitar en la intimidad a los que antes fueron mis amigos de adolescencia, cuando todos teníamos Saturday night fever y queríamos parecernos a Travolta, el de New Jersey y ser amados por mujeres rubias y llegar al barrio montados en Harley brillantes o en carros Buick y Sherokee, para levantar el amor de esa muchachita de senos pequeños y piernas doradas, que hacía poco habitaba la casa contigua a la panadería, diagonal a la cantina. Esa misma pelada que después de su siesta de las dos de la tarde, se despertaba cantando Daddy Cool y Ma Baker. Entonces le pedíamos permiso a Conrado para subir hasta el ático de su negocio —su Rita querida estaba ausente—, porque deseábamos saber si ella dormía cubierta con una sábana o como dios la había traído al mundo o si le podíamos ver sus calzoncitos ajustados a ese cuerpo que imaginábamos allí tan cerca, naciendo a la arrechera de los catorce años, cuando ver morbo en el Centenario era tan complicado como intentar desenmascarar al Llanero solitario, el héroe de las balas de plata.

Insondable, el mundo de la pareja se me antoja un enigma. Allí no caben extraños. El hogar es un ente hermético de espaldas al rumor urbano, de frente a la desnudez de una circunstancia que se toma todo el día y se repite, sin tregua. Lo mezquino habita allí, lo simbólico que puede leerse en un par de medias sobre la cama; se presiente el momento terrible en que una antigua carta es descubierta en el nochero del otro, la desazón, lo incierto de un desamor que va creciendo. Y a lo sumo, como lo advierte Marías, ese mundo de pareja se resuelve como una institución narrativa cuyo epicentro es la almohada. Eso pensé.

Nunca me atreví a visitar a Nando en la intimidad de su hogar, a descorrer el velo de su mundo, a pesar de que en varios encuentros ocasionales en el centro o por aquí mismo, en estas calles de voces ambulantes, insistía en mi visita, le agradaría mostrarme su colección de long plays de la nueva trova, compartir conmigo dos botellas de ron cubano y rasgar una guitarra, por qué no, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida, como en otros tiempos. Quería presentarme a su mujer. Ya la conocía, pensaba, más de lo que él suponía. Ya la había observado y sabía dónde trabajaba; incluso podía jurar qué tipo de ropa utilizaría el próximo miércoles, cuando fuera con sus hijos al balneario de Galicia. Para quitarme su imagen de encima, me ocupaba en armar historias en torno a la vida de dos ciegos, vendedores de lotería, inquilinos de una casa enfrente de la cacharrería La Cuarta; ambos compartían su oscuridad con una mujer regordeta y de manos gruesas, cuyo primer esposo, vendedor de mazamorra, había perdido la visión a los cuarenta años; eso decían mis viejos. Además, ¿cómo visitarlo si a su mujer la veía con los mismos ojos con que fisgoneaba a esa muchachita de piernas firmes, empleada ahora de una boutique y estudiante de inglés en un centro nocturno y dama de compañía los viernes de tipos extravagantes y ampulosos? Me insistía en que fuera a conocer su hogar, me encantarían sus hijos, son tan nobles como su mamá, afirmaba orgulloso, y con ella podría hablar de cine porque le encanta, y de algunos autores modernos, se dará cuenta cuando le muestre su biblioteca. Más adelante, le decía, y de algún modo evitaba encontrármelos a la salida del Karká o en la nave central del teatro, cuando él y yo, como si aún hiciéramos parte de aquel ritual en cinemascope, habitado por las hazañas de Bluedemon y El Santo, el enmascarado de plata o por ese espíritu marginal del Hombre Araña, continuábamos yendo a cine los sábados en la tarde, él ahora con su mujer, alta, caderas anchas, y yo con algún colega desprogramado, propenso a las borracheras y a las putas de La Cumbre. Bastó un aviso que vi expuesto en algunas vitrinas del centro y un diálogo sostenido con el amigo Conrado, para que vos, Nando, de pronto cobraras para mí otro interés. Bastó mirarla a los ojos, comprobar su desazón, saber que algo terrible había pasado. ¿Hasta cuándo persistirá la lluvia?

***

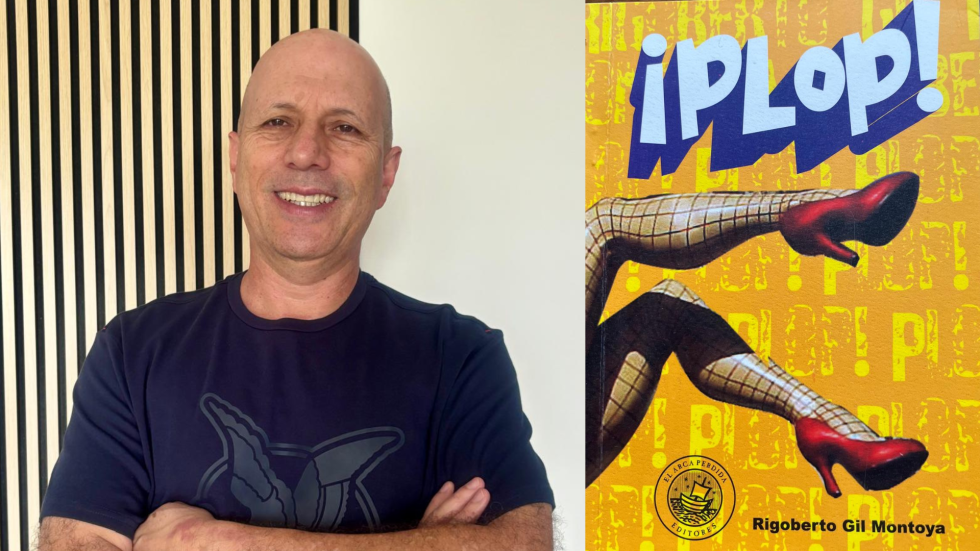

Con ¡Plop! Rigoberto Gil Montoya quedó como finalista en 2003 el primer concurso de novela breve Álvaro Cepeda Samudio convocado por sistemas y computadores S.A. y su proyecto cultural (SIC) editorial. La obra fue editada en 2004 por (SIC) Editorial, de Bucaramanga, y en 2006 se reeditó con el sello El Arca Perdida Editores, de Pereira.

En la presentación de la novela se lee lo siguiente: «Esta breve novela podría ser parte del capítulo de un cómic seriado. Sólo que aquí los personajes sí responden a una realidad concreta y a unas circunstancias que superan toda ficción. Metáfora de un país subterráneo y nervioso, PLOP está cerca de un destino individual, lo sigue, lo espera, lo narra, lo hace súbito. Desde lo individual se invoca al colectivo y entonces el texto se llena de preguntas, quiere intervenir, atacar el silencio, quiere decir a través de una palabra dispuesta a nombrar, incluso, el acto de amor de seres tan proclives a hacer memoria de los que de pronto desaparecen, sin más, sin nada».

El capítulo publicado “Un aviso expuesto en las vitrinas del centro”, corresponde a las páginas 11 a 19 de la primera edición.

Rigoberto Gil Montoya

(SIC) Editorial

Bucaramanga

2004

155 páginas

ISBN : 9587080521