Recién llego a esta playa. He viajado desde muy lejos con la intención de cumplirle un deseo a mi padre, que está aquí conmigo, dentro de un cofre. Tardamos catorce horas en un bus para llegar. Me siento en la arena fría, observo la calma del mar y el sol que apenas despierta. Pongo el cofre a un lado y lo abro para confirmar que las cenizas siguen ahí. El sonido del broche apenas roza el silencio, que sigue siendo dueño de todo.

Mi padre fue policía y dedicó su vida a servir a la institución. Se casó con mi madre siendo ambos muy mayores. Por eso tal vez el tiempo les daba solo para tener un hijo. Pero cuando vio que el hijo era hija, mi padre se desilusionó. Quería un niño para enseñarle cosas de hombres, y a una mujer no podía enseñarle nada de eso. Eso se lo escuché a mi madre, y lo escuché muchas veces de la boca de mi padre cuando discutía con ella, mientras yo me hacía la dormida en mi cuarto.

Por eso mis tareas se limitaban a traer mandados o ayudarle a mamá con los oficios caseros. Cuando los amigos de mi padre llegaban con sus hijos a visitarlo, mitigaba el fracaso enseñándoles a esos muchachos las cosas que, según él, yo no podía aprender. Algunas veces, y forzado por mamá, después de escuchar sus quejas porque no tenía quién le ayudara con los arreglos del carro, terminaba pidiéndome que le sirviera de asistente y le alcanzara las herramientas. Lo decía dudoso, no creía en mi habilidad para diferenciar una llave de ¾ de un alicate o un destornillador. Siempre esperaba algún error que lo llenara de argumentos contra mí, pero en muchas ocasiones no tuvo de otra que quedarse callado.

En las misas le agradecía a Dios por el trabajo, por la esposa que le dio, por la salud, por los amigos… Cuando era el turno de agradecer por la hija, hablaba suave, no quería decir nada, pero tenía que hacerlo para evitar el pecado. Quiso un hijo para que estudiara en un colegio militar y se resignó a pagar un colegio de señoritas. Quiso un Andrés y le tocó una Andrea.

La playa tiene un poco más de vida, aunque el silencio sigue gobernando. Una mujer trota y deja sus huellas en la arena húmeda. Otras dos se acomodan encima de sus toallas y quedan listas para recibir el sol. Algunas aves caminan por la arena en busca de comida, desayunan sobras. Un cachorro negro se acerca y olfatea el cofre.

Mi padre me ignoró. No recibí un consejo de su parte ni mucho menos se acercó para consentirme. Fue mi madre la que me dio doble cariño, reponiendo la ausencia de papá. Esa frialdad se convirtió en hielo duro y seco cuando supo que a la Andrea, además de ser mujer, le gustaban otras mujeres. Lo descubrí en el colegio, a los catorce años. Mientras la profesora de matemáticas apuntaba alguna fórmula rara en el tablero, me besé con Adriana, la niña rubia que se sentaba a mi lado en el salón. Casi nos caemos de las sillas por seguir aferradas al beso. Las demás compañeras se rieron y la profesora no pudo hacer otra cosa que buscar entre las risas a quién echarle la culpa. En una reunión del colegio, la profesora, luego de que me hubiera descubierto, por culpa de una compañera que nos delató, le contó a mi padre la pequeña aventura; y él, por primera vez, me pegó. Me pegó muy fuerte, como si yo fuera un hombre.

Mamá entendía la situación: su tarea era llevarle la contraria a mi padre para darle equilibrio a mi vida. A escondidas, mientras él trabajaba, yo llevaba amigas a la casa, y ella me dejaba meterlas al cuarto. Ese secreto duró algún tiempo, hasta el día que llegó a la casa sin avisar y me encontró en el sofá de la sala besándole los senos a Loretta. Al ver ese cuadro, lanzó un grito que nos levantó del mueble. Loretta se bajó la blusa y yo me sequé los labios. Preguntó por mi mamá y le dije que no estaba. Y casi sin esperar mi respuesta, echó a Loretta de la casa. Mi amiga se fue tropezando con todo lo que encontró en el camino. Yo no me moví, esperando algún castigo. Pero nada pasó. Mi padre se quedó quieto. Recuerdo su uniforme verde condecorado e impecable, su quepis perfecto sobre la cabeza. Inspiró profundamente y luego soltó el aire diciéndome lo mucho que había soportado en la vida conmigo. Dios lo había condenado dándole una hija y no el varón que siempre quiso; además, yo seguía enferma porque todavía me gustaban las mujeres y él prefería verme muerta antes que lesbiana, o puta, eso no lo recuerdo bien. Se quitó el quepis y se fue a la alcoba. Me senté en el sofá y lloré. A los pocos días y después de fuertes discusiones, con mi madre en el medio, como un árbitro de boxeo, me fui a vivir con Loretta a un apartamento pequeño.

El sol está más alto y el calor contamina el viento, el silencio empieza a despedirse. El cachorro husmea mis pies arenosos, lo acaricio y se acomoda a un lado del cofre, resignado tal vez por no encontrar comida.

Mi padre se jubiló del trabajo y al poco tiempo le detectaron una enfermedad que sostenía primero con un bastón, luego con una silla de ruedas y finalmente, después de algunos años, terminó postrado en una cama. No quiso que yo lo visitara, no quería que lo viera disminuido y frágil. Siente envidia de que tú estés más fuerte que él, decía mamá. Lo examinaron muchos médicos y ninguno acertó en el diagnóstico. Incluso mi madre tuvo la idea de consultar a un tipo que parecía hacer milagros, todos decían que era un ángel, pero no hubo tiempo para visitarlo porque la muerte sorprendió a mi padre hace unas noches, cuando mi madre le daba algo de comer. Empezó a vomitar sobre la cama y sobre mamá. Ella salió del cuarto a buscar algún trapo para limpiarlo y al regresar lo encontró ahogado en su propio vómito caliente y rojo. Todo eso me lo contó ella luego de llamar para darme la noticia. Fui con Sonia, mi esposa, a ayudarla. Con espanto limpiamos el cuerpo flaco y pálido de mi padre, dándole un poco de dignidad a su muerte.

Mamá lloraba sin consuelo el día de la cremación. Mucha gente de la Policía nos acompañó en el funeral. Sonia limpiaba mis lágrimas, que aparecían más por ver el dolor de mamá que por la despedida de mi padre. Esa noche, mi esposa y yo decidimos quedarnos en la casa de ella para acompañarla. Y en el cuarto donde la muerte apareció, mi madre, poniendo sus manos sobre las mías, me dijo que mi padre alguna vez le había dicho su última voluntad: Cuando muera, quiero que mis cenizas las arrojen al mar. Como nunca lo conocí, deseo ser parte de él para siempre. Así también me convierto en inmensidad. Esas palabras parecían dichas por una boca diferente a la de mi padre. Me preguntó si yo podía cumplir ese deseo. Me lo preguntó avergonzada, esperando de mi parte un ¡NO! justo y merecido por todo lo que viví con él, pero me di cuenta de que la voluntad de mi padre ahora le pertenecía a mamá. Acepté y la invité a que viniera conmigo, podíamos hacer el ritual juntas y de paso ella también conocía el mar. Dijo que no, que eso no era un paseo. Por primera vez le noté las arrugas en el rostro, habían permanecido escondidas durante muchos años, tal vez ocultas de mi padre. Ahora aparecían libres y tranquilas, sin nadie para criticarlas.

Los turistas y la brisa del mar se llevaron el silencio. El cachorro negro ha caído en un sueño profundo. Me acuesto también. Pongo a mi padre entre el cachorro y yo. Acaricio al perro: siento su barriguita caliente y dejo mi mano puesta en él, como si fuera un peluche que me acompaña a dormir.

Un ladrido agudo y molesto me despierta, veo al cachorro lamer mi cara. Su jeta y su nariz huelen a ceniza…

¿A ceniza?

Me levanto y veo el cofre boquiabierto. De nuevo miro al perro que vuelve a olfatear mis pies; lo espanto con un empujón, como corriendo algo que estorba para caminar. Tomo el cofre: lo poco que queda de mi padre se confunde con la arena que logró entrar. El cachorro me mira, bate su cola, como si dijera que escuchó mi historia y me hizo el favor de botar a papá. Lo levanto: todo él huele a ceniza, parece revolcado en ella, untado de mi padre por todo su cuerpecito. ¿Pensó que era comida? ¿Qué sabor pueden tener unas cenizas? ¿Esas cenizas? El cachorro ladra y saca su lengua opaca. Entonces se me ocurre lavarlo y dejar que las cenizas caigan en el mar. Así cumplo con el encargo de mi madre.

¡Qué ironía! Mi padre, el policía intachable, el hombre severo y rudo, acaba dentro de la panza de un perro hambriento.

Acomodo al cachorro debajo de mi brazo, sus patas me rascan las costillas. Camino hacia el agua, siento el peso de la arena mojada sobre mis pies, el viento me sopla la cara y el pelito del perro se desordena. Miro el mar azul y ruidoso, las aves lo merodean. Con una mano agarro al perro y con la otra saco agua para escurrirla en su cabeza. Pero el cachorro se sigue moviendo y me lastima, no quiere entrar al mar, no quiere un baño. Tiene razón, él no tiene la culpa. La culpa es del hambre. Se quiso alimentar de mi padre. Pero mi padre no es comida, no alimenta, por el contrario, intoxica. No merece todo este sacrificio hecho por él. No merece irse al mar. No merece ser inmenso.

¡Que lo tenga el perro en la barriga y en el cuerpo ya es suficiente para mí!

Salgo del agua y regreso a la playa, el perro parece agradecerme con un ladrido. Vacío el cofre encima del cachorro, le pongo ceniza en la jeta, en los ojos, en las patas… El cachorro queda gris, lo disfrazo de mi padre.

Suelto al perro y de inmediato huye. Es una montañita de arena y ceniza que corre lo más rápido que puede. Cuando está lejos del peligro, el perrito me mira, se asegura de que no lo sigo y se sacude, se quita a mi padre de encima, lo deja tirado en la playa, lejos del agua. Después, tranquilo, sigue en busca de comida.

Me acuesto en la arena, siento el calor que entra por mi espalda. Cierro los ojos, la playa se llena de sonidos serenos. A mi madre le diré que cumplí con la tarea. La imagino agradeciéndome y diciendo todas esas cosas que pueden salir de su boca creyente: que hice bien en llevar a papá, con eso demuestro que lo pude perdonar, que Dios mira esas buenas acciones y me dará un lugar en el cielo, que soy una hija ejemplar y que mi padre, desde arriba, se siente orgulloso de mí.

Levanto la cabeza y busco al cachorro, la cantidad de gente que se mueve por la playa no me deja verlo. El cofre tiene más arena que ha traído el viento y vuelvo a vaciarlo. De repente de ahí sale una concha pequeña, una casita abandonada. La pongo en mi oído. Acabo de encontrar el regalo perfecto para mamá: que escuche el eco imponente de las olas, mientras llega el día en que venga aquí conmigo y le rece a la inmensidad del mar.

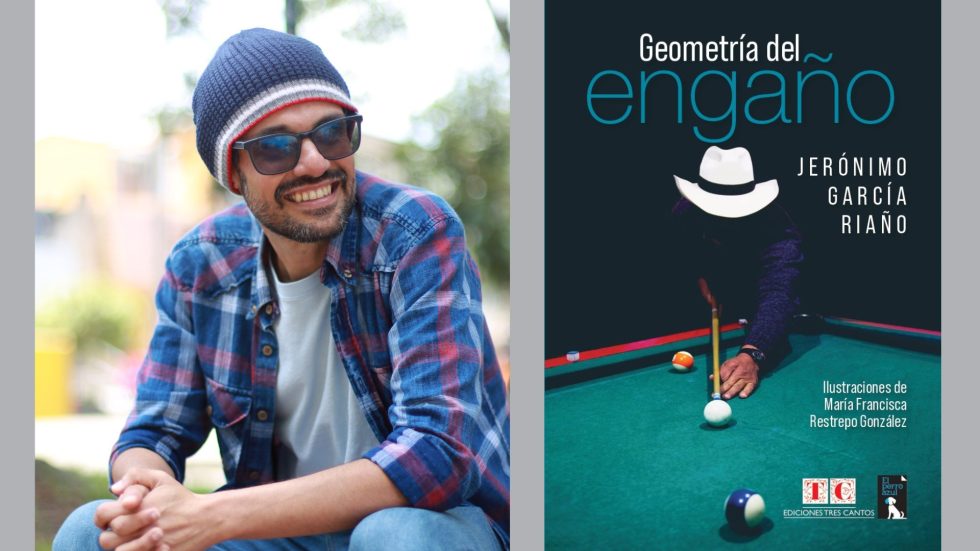

Geometría del engaño

Jerónimo García Riaño

Ediciones Tres Cantos, Colección El Perro Azul

Pereira, junio de 2025

136 páginas

Foto de cubierta: “San Félix” de Carlos Pineda Núñez

Ilustraciones interiores: María Francisca Restrepo González

ISBN: 978-628-01-8481-4