1

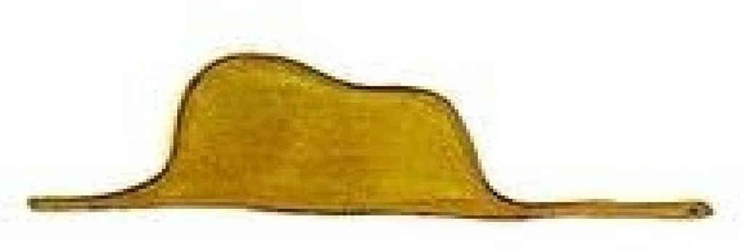

Cuando comencé a leer El Principito había decidido, tal vez dos años atrás, no volver a atravesar la puerta, al menos no hasta tener alguna garantía de que sería la última vez cuando lo hiciera de nuevo. La primera imagen del libro me dejó detenido en el comienzo, interrumpido como si fuera el caso del cuerpo queriendo cruzar a través de la pared.

Quien hizo el dibujo a sus seis años quizás preguntó a las personas grandes si su obra maestra les asustaba. En principio, comparados mis treinta y cinco años con los del dibujante, yo pasaba por persona grande, sin embargo mi abuela ya estaba muerta y Guaca, contra todo pronóstico, preparaba en mi casa una celebración para los sesenta años de mi mamá. Al final me decidí grande porque me sentí interpelado con esa pregunta del dibujante.

Estuve pensando un rato en las posibles respuestas y no logré convencerme, así que entonces cogí el libro, salí de la habitación donde estaba leyendo y busqué a Guaca en la sala. A ella le gustaba pasar tiempo allí, sobre todo desde que movimos el sofá y lo pusimos contra la ventana. Antes estaba a un costado y lo mismo se podía disfrutar de la luz y del aire, pero esa reubicación, que fue cosa de darle un pequeño giro, cambió por completo nuestra relación con el mueble. Yo también lo usaba más, así como Rayuela, que ahora se la podía ver allí tendida durante horas, cuando antes para lo único que lo había considerado era para arañar como solo los gatos saben hacerlo.

—¿Por qué debería sentirse uno asustado ante una representación de Manizales? —pregunté a Guaca, sentada en el sofá, después de mostrarle el dibujo, cerrar el libro y quedarme de pie a su lado.

—¿Manizales? —respondió Guaca, que me había regalado el libro unas semanas atrás con esta dedicatoria: “Lo esencial es invisible a los ojos”.

—¡Sí, Guaca, fíjate bien, esa montaña es Manizales! —contesté entusiasmado.

—¿No le das crédito a lo de la boa y el elefante?

—¿La boa y el elefante?

—Sí, está en el libro —dijo Guaca.

—Todavía no llego ahí.

—Búscalo, eso está en el comienzo —reaccionó sonriendo.

La sonrisa de Guaca es como un viento fresco que te reconcilia, que te saca del apuro, que te arranca el sofoco de la cotidianidad. Ella no lo sabe, pero sus dientes grandes son un pasaporte.

—Me encanta cuando sonríes, Guaquita —dije tomando su mano. Después de besarla, continué: —En realidad lo que está en el comienzo del libro es esa representación de Manizales.

—Está bien —afirmó—. Pero mira que al final del dibujo, a la derecha, se puede ver el ojo de la serpiente.

—¡Guaca, esa es la estación de servicio que está después de La Manuela! —dije luego de abrir el libro y volver con detenimiento sobre el dibujo.

Hubo un silencio, cómodo. Nuestros silencios eran cada vez más tranquilos, pues eran cada vez menos la consecuencia de esa frustración que te hace saber que, pese a que las palabras son tu mejor opción, estas no van a servir de nada. Y esto no porque las cosas hubieran cambiado de un modo importante, sino porque habíamos cambiado nosotros, sin saber muy bien cómo. A lo mejor el tiempo nos había girado un poco, como hicimos nosotros con el sofá.

—En Manizales hay muchas estaciones de servicio, pero no hay más puntos como ese en la representación —afirmó Guaca.

—Se me ocurre que el dibujante viajaba con su tía. Puede ser que vinieran desde Francia, él con la idea de encontrar a su padre y ella con el propósito de estar tranquila. También pudo pasar que el dibujante estuviera secuestrado, después de ser separado de esa tía que con el secuestro perdió por un tiempo a su sobrino y para siempre la tranquilidad. En cualquier caso, lo que supongo es que pararon a ponerle gasolina al carro en esa estación de servicio. La gente se representa la realidad según el uso.

Ahora fue Guaca la que tomó mi mano y dijo que le encantaba mi barba, aunque la prefería más corta. Después se puso de pie, me abrazó, me dio un beso, peinó mi barba con sus manos y replicó:

—Sí tiene que ser así porque yo no veo a Manizales en esa “montaña”. Cualquiera sabe que Manizales está construida en una montaña, pero para representársela de esa manera es porque uno se la ha pasado toda su vida en el lomo, yendo de Chipre a Milán o viceversa, nada más que por la Avenida Santander, y aprovechando los fines de semana que quiere tomar el sol para bajar a Santágueda.

Sentí que mi respiración cambió, o al menos que mi corazón se aceleró; eso siempre me confunde. Me quité las gafas para limpiarlas y me corrí un poco hacia atrás. Primero un lente, luego el otro, todo muy despacio. Cuando pude poner en mis pulmones todo el aire que les cabía, sonreí y dije:

—Sigues pensando en el elefante.

—¿Por qué lo dices?

—Las ciudades no tienen lomo —respondí.

—Manizales sí.

—Bueno, los elefantes también, y Manizales, que en ese recorrido que describes parece un tránsito por la vieja Europa. ¿Sabías que la Avenida Santander se llamaba Avenida Cervantes? —pregunté.

Fue inevitable pensar en las calles de la ciudad, sus edificios y sus olores. Sabía que la calle que te lleva de la Avenida Santander al cementerio San Esteban olía a flores, pero ya no lograba diferenciar ese olor del olor de las gérberas y los girasoles que llegaban al apartamento, aquellas pedidas por mí para ella y estos pedidos por ella para mí, porque eran las flores que más nos gustaban. Por otro lado, Guaca, que en un principio siguió yendo a la calle y estuvo más pendiente de las noticias, habló en algún momento de los resultados de la construcción del nuevo centro comercial que se levantaba al costado de la Avenida Kevin Ángel; dijo que era más grande que todos los centros comerciales que conocíamos aquí, pero yo no lo imaginaba más grande que las ruinas de la fábrica de Tejidos Única, tal vez porque las ruinas y la memoria hacen que todo sea enorme. Lo que no había olvidado era ese olor del barrio Aranjuez, ubicado lejos del lomo del elefante y cuyo nombre tampoco le era extraño al europeísmo, donde había conocido el monumento a la empanada, esa masa de harina de maíz frita con forma de media luna, rellena de papa, carne y guiso, que Guaca hubiera preferido en caso de tener que elegir entre ella y el desamor.

—No lo sabía —respondió Guaca— pero entiendo lo que quieres decir. Fíjate también que estamos en el barrio Alta Suiza, casi confundidos con Milán. La Alhambra sí está más lejos, así como La Rambla y Palermo, pero todos en la misma ciudad y a nuestro alrededor, casi en la misma comuna.

Tranquilo con el giro de la charla, le propuse a Guaca que nos sentáramos, lo cual hicimos al tiempo y con gusto.

—A la Avenida Cervantes le cambiaron el nombre; a lo mejor ocurra lo mismo con los barrios en algún arrebato reivindicatorio de la identidad. Yo quisiera que uno de esos barrios se llamara Guaca, pero tendrías que hacer algo importante por la ciudad.

—¿Será que La Rambla hizo algo importante por nosotros? —respondió ella de inmediato.

–Tienes razón —advertí para volver sobre el asunto de los nombres—. Esa comuna de la que hablas se llama Tesorito, siendo mejor Guaca, que sugiere directamente la idea de un tesoro, sin esos diminutivos que al final te dejan sin saber si la cosa vale la pena. En Santander, no en la Avenida, sino en el departamento, tenían muy claro esto; Guaca fue el nombre que le pusieron a un municipio que hay allí.

—A mí lo que me parece muy raro entonces es que me digas Guaquita.

—No sabía que te molestaba.

—Ahora me molesta si piensas que los diminutivos te dejan sin saber “si la cosa vale la pena”.

—Yo estaba hablando de barrios y comunas, Guaca.

Ella siempre me salvó, supo cada vez sacarme del ahogo, aunque yo creyera que era al revés, así es que dijo:

—La Avenida ya no fue Cervantes, pero luego le pusieron ese nombre a un barrio ubicado lomo abajo.

—Ese barrio no está abajo. Nada aquí está abajo ni arriba. Ya sabes bien lo que pienso sobre eso.

–Sí, lo sé —dijo con desánimo—. A propósito, hace algunos meses que no lo menciono, pero pronto serán tres años que no sales. También sé que piensas que aquí, de la misma manera que no es posible subir ni bajar, tampoco puedes salir ni entrar, pero tienes que hacer un esfuerzo por hacerte a una idea que te permita entender que no es lo mismo caminar en la casa que hacerlo en la ciudad, aunque la casa esté en la ciudad. Se me ocurre decirte que, así como la gente se representa la realidad según el uso, también es posible que el uso se haga a partir de lo que pienses que es la realidad.

Para responder a eso, en lugar de quitarme las gafas y limpiarlas, hubiera tenido que quitarme toda la ropa, lavarla y esperar a que se secara en una tarde oscura y lluviosa. Pensé por un instante y me puse de pie para decir:

—Mira, primero es importante que sepas que Cervantes es el barrio donde vivía cuando me presenté a la universidad. Haber sido aprobado fue una fortuna, entonces con sacrificios, más de mi mamá que míos, tenía que venir todos los días al lomo, que es donde están los campus de nuestras universidades. De algún modo venir al lomo a estudiar es el privilegio de los aprobados, pero luego, lo digo pensando en tu elefante, tienes que volver a los intestinos de la ciudad; al final, si logras graduarte, te quedarás viviendo en el lomo, que es lo que hacen aquellos a los que les va bien, porque puede ocurrir que tu título no sea valorado, esto en virtud de los talentos con los que no naces o los contactos que no tienes, y tengas que hacer habitual el camino entre el lomo y los intestinos y los intestinos y el lomo.

—Si vienes del colon, que es lo que quiero entender —advirtió Guaca—, ¿por qué ves a Manizales en ese dibujo que no tiene intersticios, en ese elefante sin intestinos, en esa montaña donde no tienen lugar esos que son distintos a los aprobados?

—Supongo que es una función del uso.

—Justamente por eso tenemos que salir, Lubeftian —dijo Guaca sentada en el sofá con sus pies cruzados—, aunque después de la puerta sigamos adentro.

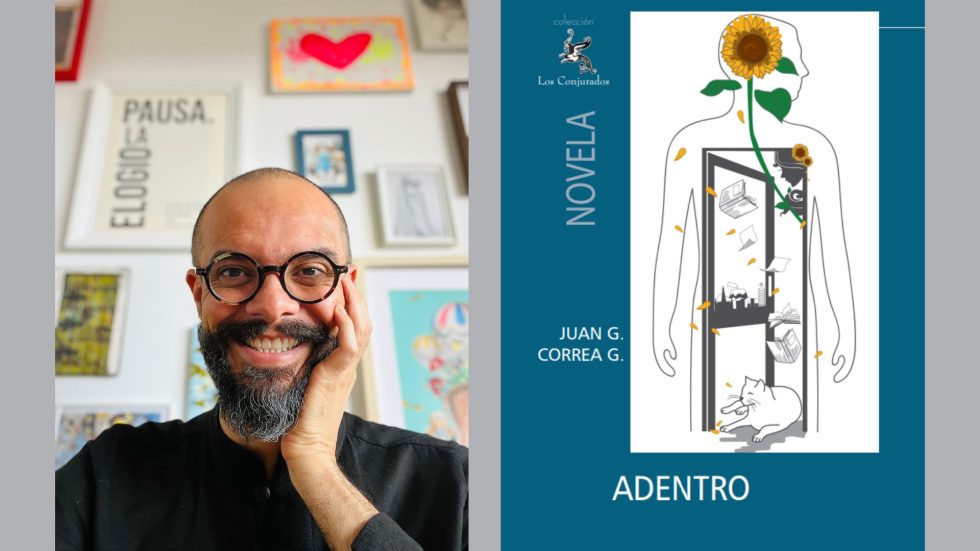

Adentro

Juan G. Correa G.

Fundación Literaria Común Presencia. Colección Los Conjurados

Bogotá

Marzo de 2022

110 páginas

ISBN 978-958-9233-84-9