Por algún designio del hado, la C está en el ADN de Carolina Calle. Y no solo porque es la letra inicial de su nombre y apellido. Está también en la carrera que estudió —comunicación social—, el diario en el que trabajó —El Colombiano— y sobre todo en tres palabras que definen su quehacer, su ruta de vida: Cartas, Cárceles y Crónicas.

Desde que era estudiante ya mostraba interés en escribir cartas. Algunos de los relatos que le tocaba elaborar para los cursos de periodismo los hizo a manera de epístolas. De hecho, uno de sus trabajos de universidad más recordado es el perfil a un cartero, en ese momento un oficio ya en vía de extinción. La reporteria consistió en ser su sombra por un día, seguirlo calle a calle, casa a casa, barrio a barrio, para verlo en la acción de repartir esos sobres blancos con bordes azules y rojos. El resultado fue un relato a manera de misiva que no le entregó al profesor en el aula: una mañana, él estaba en su casa cuando tocaron la puerta. Era un cartero que, luego de confirmar su nombre, le dijo «aquí le envía Carolina Calle, ella me dijo que usted debía abrir el sobre y leer en voz alta, delante de mí que soy el protagonista. Y además, que me debía invitar a tinto».

Sí, al principio escribía cartas en sus cursos o a sus enamorados, pero luego empezó a hacerlas por encargo, cuando una amiga le pidió una para su enamorado. Consideró que Carolina podía traducir mejor en palabras lo que ella sentía. Así nació Cartas a la carta, un blog en el que publica contenido epistolar y en el que cuenta que no es ni puta ni poeta pero se alquila para amar. “Zafo nudos de la garganta, traduzco silencios, escribo cartas por encargo. Esto es, simplemente, periodismo al servicio del amor».

Es periodismo porque para hacer las cartas ella entrevista, investiga tanto al remitente como al destinatario. “Tengo un encuentro o varios, converso, escucho sin afán, tomo nota y me entero de la historia, de las personas involucradas, de los hechos, de los sentimientos y de las intenciones. Hago muchas preguntas, debo enterarme de cada detalle. Después de varias horas de diálogo, me aíslo, proceso la información, la transcribo, redacto la carta y, una vez escrita, vuelvo a encontrarme con la persona, la leemos en voz alta y la editamos juntas”.

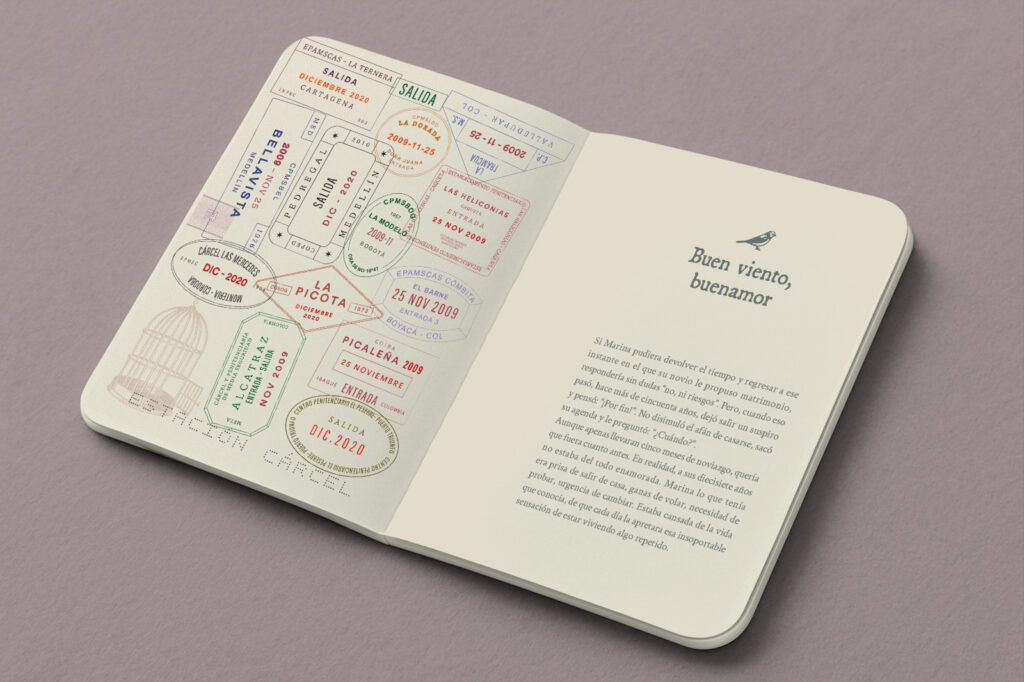

Les presento Estación Cárcel, pasaporte de crónicas. Una recopilación de historias alrededor de la prisión. Hoy a las 8:00 de la noche en el Salón Humboldt de @FiestaLibro vamos a cruzar la primera frontera. Ojalá se sumen al viaje. pic.twitter.com/wlmnA6b1f1

— Carolina Calle (@carrocalle) September 15, 2024

Lentamente fue ganando seguidores, reconocimiento y así terminó invitada a dar un taller de escritura de cartas a mujeres privadas de la libertad en la cárcel de Pedregal en Medellín. “Les propuse coger papel y lápiz, respirar y dejar fluir sin pensar en la forma, escribir lo que estuviera a la mano, rondando en la cabeza, acelerando el corazón o revolviendo el estómago. Bastó ese impulso para que salieran decenas de correspondencias”.

Entre las mujeres que conoció en prisión le llamaron la atención algunas que no sabían leer ni escribir. Notó que tenían una gran necesidad de comunicarse. La pandemia había agravado esa situación pues tenían prohibidas las visitas. “¿Qué harán con tantos pensamientos dando vueltas? ¿Cuándo podrán expresar tantos sentimientos acumulados? ¿Dónde quedarán tantas palabras que no se dicen ni se escriben?” se preguntó Carolina, las escuchó y les escribió esas cartas que ellas deseaban enviarles a sus seres más queridos.

El hijo de ese ejercicio de periodismo creativo es Cartas de puño y reja: un libro que contiene once historias, once cartas por encargo en las que Carolina cede su voz para ser la hija, la mamá, la amante, la abuela, la huérfana de un hijo que le cuentan a otra hija, a otra madre, al amante, al padre, al abuelo como se encuentran, como es su vida en prisión y qué tanto las extrañan. Cartas llenas de añoranza, de perdones, de esperanzas que encuentras diversos caminos para llegar a sus destinatarios. Uno de esos caminos es la propia Carolina, que pasa de ser la escritora, a ser el cartero, sin importar que el destino sea una casa sin nomenclatura, a orillas de una ciénaga y a cientos de kilómetros de Medellín.

“Hola, mita:

Tengo tanto por preguntarle, por contarle. Llevo mucho sin saber de usted. La última vez fue cuando estamos hablando y yo escuché un ruido. Me imagino que el niño dejó caer el celular y que se dañó porque desde entonces no se nada de nada. Nadie me contesta y tampoco recibo llamadas”. Así comienza Carta en busca de una señal de vida, una de las once que están en el libro. Carolina describe a la remitente como “una mujer con las cejas gruesas, los ojos chiquitos y un nivel elevado de desasosiego”.

Esa angustia por no saber si su mamá estaba viva o no también la sintió Carolina, tanto, que decidió subirse en un bus hacia la costa, llegar a un pueblo con ciénaga y preguntar por la señora hasta dar con su paradero. La encontró con vida. “Se dio la bendición cuando pronuncié el nombre de su hija. Estaba a la espera de lo mismo: de una señal de vida. Me mandó con un número telefónico y una foto”. Y antes de irse le dictó unas palabras de amor para esa muchacha que en la carta le cuenta que se siente sola, que no tiene amigas, que reconoce que se desvió y que ahora esta juiciosa aprendiendo a leer y escribir.

En Cartas de puño y reja no solo están las misivas. Cada una va acompañada de una descripción de la remitente, y de una posdata en la que se cuenta que pasó con la carta luego de ser escrita. Diseñado como un pequeño buzón azul, este libro es el primero de Remitentes, un colectivo que además de tener una editorial es una productora de contenido transmedia. “Cuando nos enamora el fondo de una historia jugamos con la formas, a veces nos quedamos cortos en el papel, por eso transitamos entre la carta, la crónica, el pódcast, las canciones y el documental”.

La cárcel —las cárceles— son un tema recurrente en la vida de Carolina. Antes de crear el blog Cartas a la carta, ella estuvo una temporada en una. Y no en la de mujeres, sino en Bellavista, la de hombres, en Medellín, una de las más sobrepobladas de Colombia. Allí llegó buscando hacer su práctica profesional, no la quería en un medio conocido, y se dio cuenta de que en ese penal necesitaban un practicante de Comunicación. Fue fácil ganarse el puesto: nadie más se presentó.

Otra palabra por C que guía la vida de Carolina es el cine. Ella soñaba con ser directora y de alguna manera hizo sus pinitos en Bellavista: la pusieron al frente del canal de televisión interno, y con ese cargo convocó a un grupo de presos para formar un cine club, hacer un curso de apreciación cinematográfica y poner en práctica ese conocimiento filmando cortometrajes. Historias para contar entre las rejas había por montones. Casi treinta reclusos se anotaron. Allá fue feliz. Se cumplió el semestre de práctica que le exigía la universidad y no se quería ir. Pero le tocó, porque a los diez meses de estar en ese trabajo: “un preso se fugó, hubo un motín, al guardián que era mi jefe lo relevaron del cargo, cerraron el canal y yo quedé en el aire”.

“Salí de la cárcel pero la cárcel nunca salió de mi” afirma Carolina. Al terminar su práctica se metió en la aventura de hacer una película con las alquiladoras de chanclas, esas mujeres que afuera de las prisiones desvaran a las visitantes que no saben que allí no se pueden ingresar ni tacones, tenis o zapatillas. Esa historia es ahora un documental que está en proceso de posproducción y también es una de las crónicas presentes en Estación Cárcel, el tercer libro de Remitentes.

Estación Cárcel funciona como un pasaporte para entrar y salir de las prisiones de Colombia, tanto las de máxima como mediana seguridad. Son nueve relatos en las que los protagonistas están privados de la libertad. Historias a las que Carolina llegó por azar, de oídas, o por personajes que conoció en el transcurso de su paso por Bellavista, o por la amistad con las alquiladoras de chanclas. Algunas fueron publicadas en El Colombiano —en el que laboró un año en el área de investigación— o en Universo Centro —periódico en el que escribe con frecuencia—.

Una de ellas, Sí, acepto, que narra una historia de amor que nació entre una visitante y un recluso en Bellavista, fue merecedora del Premio Simón Bolívar de Periodismo. Otra, El viaje del hincha se convirtió en novela gráfica, en el segundo libro de Remitentes. Narra la historia de Diego —un integrante de las barras bravas del Atlético Nacional— y su aventura de regreso en Medellín, luego de estar preso durante diez años en la prisión de máxima seguridad de Valledupar.

Una fuga que terminó mal, la ceremonia de grado de bachiller de un grupo de presos, el traslado de las mujeres de la cárcel de El Buen Pastor a la cárcel de el Pedregal, y entre otras, la increíble historia de una mujer que tiene un negocio de turismo carcelario son parte de este libro bellamente diseñado y escrito con desparpajo, con humor, con asombro y que sobre todo, nos permite ver a esas personas privadas de la libertad de una manera en la que el prejuicio no cabe.

Carolina Calle, la cronista, la de las de cartas por encargo, la de las llaves de las cárceles colombianas es amiga de sus fuentes, que más que eso son sus confidentes, sus aliados. Ella no los olvida luego de obtener de ellos sus recuerdos, les sigue los pasos y ya es normal ver a algunos en la presentación de sus libros.

El cuarto ya está gestándose, uno en el que no hay cárceles, pero sí está su vieja casa, esa de la que le tocó irse por culpa de la salvaje gentrificación que como una nube negra se ha posado en El Poblado, en ese Provenza, que tanto les gusta a los extranjeros, que tanto aparece en la letra de los reguetoneros paisas. También hay cartas pero ya no por encargo: esta vez es su voz la que habla, la que le escribe a sus vecinos, esos que también tuvieron que abandonar el edificio, el barrio, para darle paso a cualesquiera que consuma en dólares.