El miércoles 13 de noviembre de 1985 La Patria publicó en su página 4-B la programación de “música selecta”, de Radio Cóndor; un aviso publicitario anunciando un concierto de Piero en el Teatro Fundadores, programado para el 21 de noviembre, y la cartelera de cine que incluía “El Embajador”, con Robert Mitchum, en el Multicine del Multicentro Estrella, y “La Dama y el Vagabundo”, en Fundadores. Además, dedicó una página completa a color y con fotos para informar que la guajira María Mónica Urbina había sido coronada como Señorita Colombia, en una época en la que el reinado era tan importante que ni siquiera se podía suspender ante el luto por la muerte de más de cien personas en la toma y retoma del Palacio de Justicia, ocurrida ocho días antes. Aún no se hablaba de “retoma”, pero ya empezaba a ser claro que las responsabilidades no recaían de manera exclusiva sobre los guerrilleros del M-19: la primera página de La Patria de ese miércoles incluía una nota breve firmada por Colprensa con el título “No se hizo nada por salvar a mi padre”, que reproducía una dura carta del joven abogado Yesid Reyes Alvarado, hijo de Alfonso Reyes Echandía, presidente de la Corte Constitucional. La misiva estaba dirigida al presidente Belisario Betancur y en ella decía: “Que Dios lo ayude, señor presidente, a llevar sobre su conciencia la indelegable y compartida responsabilidad por la muerte de quien, como mi padre, sólo sirvió a su patria y al gobierno que lo ignoró”.

Las páginas de La Patria del 13 de noviembre de 1985 están llenas de titulares y fotos, pero ni una sola línea permite anticipar la noticia que ocurriría esa noche y que marcaría para siempre la vida de miles de familias del Eje Cafetero y el Tolima.

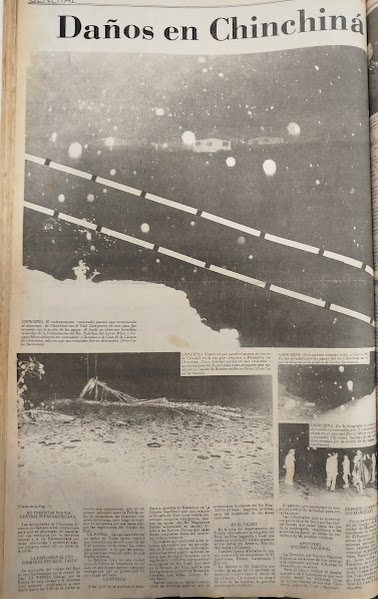

El periódico del jueves 14 de noviembre abrió con un enorme titular: “Nueva erupción del Ruiz”. Alcanzaron a publicar cinco fotos nocturnas y, salvo esa primera página y la segunda, que titularon con «Daños en Chinchiná», el resto del periódico circuló con las noticias de una jornada corriente y tranquila. La tragedia ocurrió en la noche, poco antes de que encendieran las rotativas, y sólo hubo tiempo e información para recomponer las primeras páginas del diario local, en donde los datos ciertos se mezclaron con alarma y caos. En la segunda página hay un reporte de La Dorada, de las 2:10 a. m., sobre aumento de caudal en el Magdalena, y se afirma que la Defensa Civil de Cali confirmó que a las 9:30 p. m. en la capital del Valle «oyeron dos explosiones» y «un señor de Tuluá reportó que el sonido que se oyó a eso de las 9:30 minutos de la noche fue como algo parecido a lo que las películas presentan como el ruido de una bomba atómica».

Nuevas y viejas erupciones

En medio de las carreras que implica para un periódico desbaratar en la noche dos páginas para informar sobre una tragedia descomunal, el titular elegido resultó extremadamente preciso: “Nueva erupción del Ruiz”. No se trató ni de la primera ni de la única ni de la última erupción. En su Historia de la Ciudad de Manizales el Padre Fabo cita a Cieza de León, quien en Crónica del Perú cuenta que vio desde Cartago en 1547 “la sierra nevada que es la Cordillera Grande de los Andes, [que] está a siete leguas de los pueblos de esta provincia. En lo alto della está un volcán que cuando hace claro echa de sí gran cantidad de humo”. Luego, el Padre Fabo señala que por el año de 1695 el Ruiz era “un espantoso volcán de fuego” y refiere que Humboldt registró una “sacudida que tuvo lugar en 1820”. Otra fuente le indica al historiador que el 14 de marzo de 1805 “en Anserma cayó una lluvia muy fuerte, pero no mojaba; era una ceniza negra, de olor sulfuroso”. Aunque la cifra de víctimas es incierta, hay registros que indican que en 1595 murieron 636 personas por lahares desprendidos del Ruiz y en 1845 murieron más de 1000 ribereños del Río Magdalena por una avalancha originada en el volcán nevado.

Son numerosas las referencias históricas sobre la actividad volcánica del Ruiz en los siglos XVI, XVII y XIX. No obstante, el siglo XX fue más bien tranquilo: en 1916 se registró actividad, pero para 1924, cuando el Padre Fabo escribió su libro, el volcán había retornado a una relativa calma que mantuvo durante las décadas siguientes. Por ello Fabo escribió: “Manizales duerme, alegre y confiada, al pie de un volcán que ha explotado 18 veces (…) Por lo demás, vengo observando que nadie tiene miedo al volcán del Ruiz, porque se dice que está apagado; yo así lo creo”.

Apagado nunca, pero durante buena parte del siglo XX se mantuvo tranquilo, dormido o con pequeños altibajos, hasta que en 1984 se desperezó.

Se anunció y no se previno

En 1984 el Ruiz entró de nuevo en actividad: en Manizales empezó a caer ceniza, a oler a azufre y volvió a ser visible la enorme fumarola. Se hicieron mapas de riesgo y se puso de moda el uso de mascarillas. Múltiples voces empezaron a pedir que se instalaran equipos de observación vulcanológica que permitieran prevenir riesgos y alertar a tiempo en caso de emergencia, pero también hubo quienes pidieron bajarle el ruido a la alharaca por el volcán, porque quizás se espantaban los inversionistas y los turistas o se desvalorizaban las tierras. Esa era la conversación local, pero poco cuidado le prestaron en Bogotá, en donde había asuntos más apremiantes para atender: los diálogos de paz con las Farc y el EPL; la tregua rota con el M-19, luego de la muerte de Iván Marino Ospina; las amenazas del narcotráfico, y el debate sobre la extradición, que se reactivó luego del asesinato del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en 1984. Pese a las alertas, en el gobierno nacional no hubo ni tiempo ni interés ni dinero para sismógrafos, geólogos y equipos, ni para pensar en prevención.

Uno de los más vehementes críticos de la inoperancia del gobierno nacional fue el ingeniero y abogado Hernando Arango Monedero, quien para entonces era el presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. Arango promovió un debate en el Congreso en el que alertó con claridad sobre lo que podría ocurrir, pero no fue escuchado.

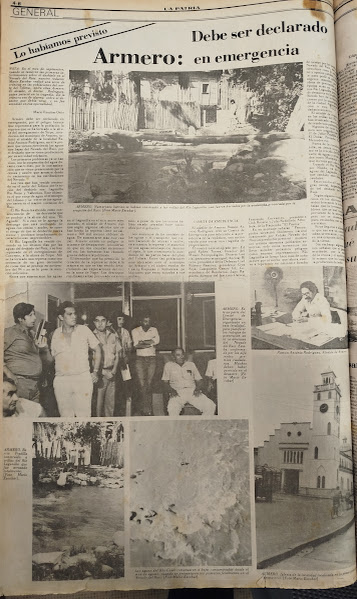

El viernes 15 de noviembre, dos días después de la avalancha, La Patria publicó: “se anunció y no se previno. Ya se había anunciado. Los vulcanólogos habían dicho que una erupción del volcán causaría desbordamientos y borrascas. Pero no hubo acción por parte del gobierno. Los científicos cumplieron con anunciar lo posible y sobre sus consecuencias”.

Pocas veces se ha visto tan claramente como en esa ocasión que los desastres naturales no existen y que la omisión y la inoperancia burocrática matan a miles de personas.

Volcán, ríos y lodo

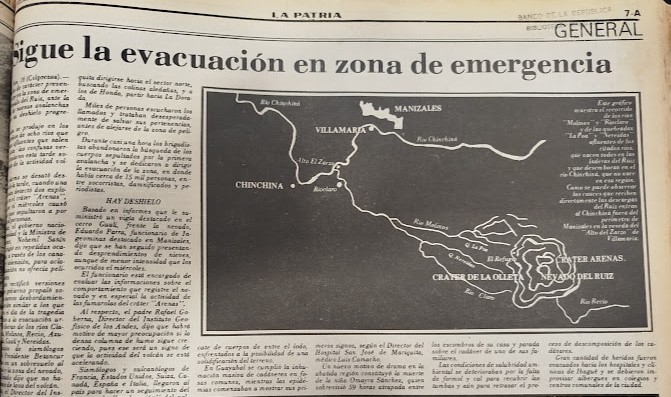

Según Wikipedia, a las 9:09 p. m. del 13 de noviembre de 1985 el Ruiz lanzó 35 millones de toneladas de material volcánico a más de 30 km de altura. No obstante, en otras fuentes se lee que no fueron 35 millones de toneladas sino 65 millones de metros cúbicos de material piroclástico, a 600 grados centígrados, y por eso incluso se estima que la erupción fue «pequeña, modesta incluso«. Esa erupción derritió la nieve del volcán y generó cuatro lahares que bajaron a una velocidad de 60 kilómetros por hora por los ríos Lagunilla, Azufrado, Molinos y Gualí. La avalancha llegó a Armero, que tenía 25.000 habitantes, hacia la medianoche. También bajó por el Río Chinchiná, afectando a familias de ese municipio, de Río Claro, en Villamaría, y de Tapias, en Neira, entre otros municipios, veredas y corregimientos caldenses.

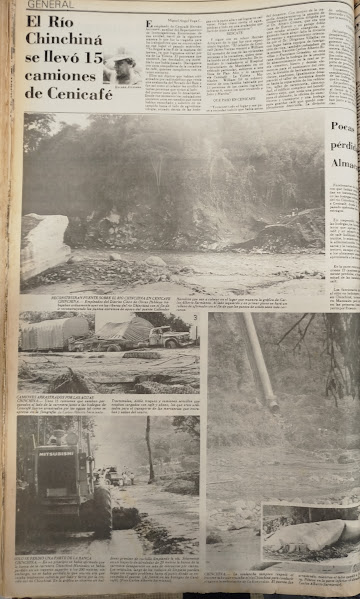

Si hoy, 40 años después de la tragedia, las cifras que da Wikipedia se contradicen con otras fuentes, es comprensible que en La Patria del jueves 14 de noviembre y de los días posteriores la información fuera un rompecabezas de fichas incompletas que el lector debía armar. “Borrasca del río Chinchiná arrastró puentes y casas”, “Fogonazo [del Ruiz] alcanzó dos aviones”, “Emergencia en Cenicafé”, “Dos fueron las personas registradas como muertas en la noche anterior debido a la crecida del río Chinchiná”. En una época anterior a Internet, a los teléfonos celulares, las redes sociales y los computadores, la información se recogía a través de teléfonos fijos y viajando hasta el terreno. Eran los testimonios de afectados y autoridades, y los estragos captados por los reporteros gráficos, lo que a cuentagotas permitía dimensionar que algo muy grave había ocurrido.

Para el viernes 15 de noviembre la televisión, la radio y los periódicos ya pudieron ofrecer un panorama mucho más completo y desolador sobre el tamaño de la tragedia, que luego se supo que fue la segunda más grave del siglo XX en todo el planeta provocada por un volcán, luego de la que ocurrió en 1902 en el Monte Pelée, en Martinica, que mató a 30.000 personas.

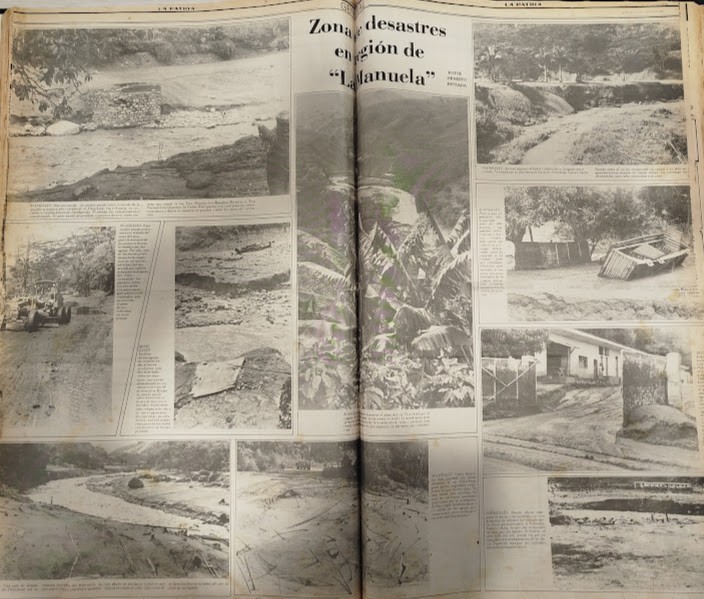

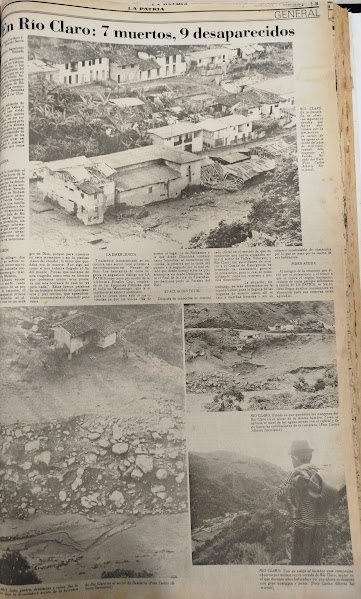

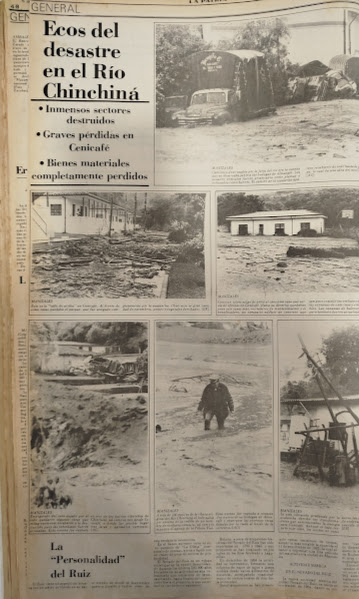

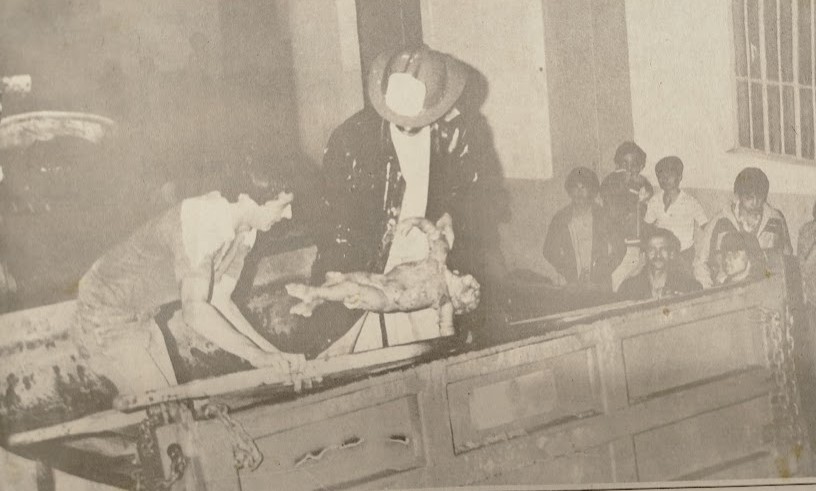

En La Patria las fotos de Ernesto Estrada, Carlos Sarmiento y de Colprensa empezaron a mostrar lodo, lodo y más lodo, cuerpos cubiertos de barro, cadáveres apilados, ríos desbordados y carreteras sin puentes para cruzarlos. “Chinchiná: Devastación”, “Ecos del desastre en el Río Chinchiná”, “El Río Chinchiná se llevó 15 camiones de Cenicafé” y “En Río Claro: 7 muertos y 9 desaparecidos”, son algunos de los titulares de ese viernes 15 de noviembre.

Una crónica de Álvaro Gartner publicada ese día le explica al lector lo que acaba de ocurrir: “Si usted salió a pasear durante el pasado puente por la vía a Pereira se dio cuenta de lo fácil que era ir hasta Chinchiná, apenas unos minutos más de lo que demora ir de Chipre a La Sultana. Pero desde antier ir de Manizales hasta Chinchiná es tan difícil como ir de aquí a la luna. Las cosas se tornaron así de complicadas por el comienzo de la erupción del Volcán de El Ruiz”.

La avalancha se llevó varios puentes, como el que comunicaba a Manizales con Chinchiná, en una época anterior a la Autopista del Café y con una sola carretera entre los dos municipios. También se llevó el puente para llegar a Santágueda, a la altura del centro vacacional que en ese entonces se conocía como Cafam y que hoy es una de las sedes de Confa. La incomunicación vial provocó que los datos sobre el desastre tardaran en conocerse, así como el envío de socorro.

Un país lleno de desaparecidos

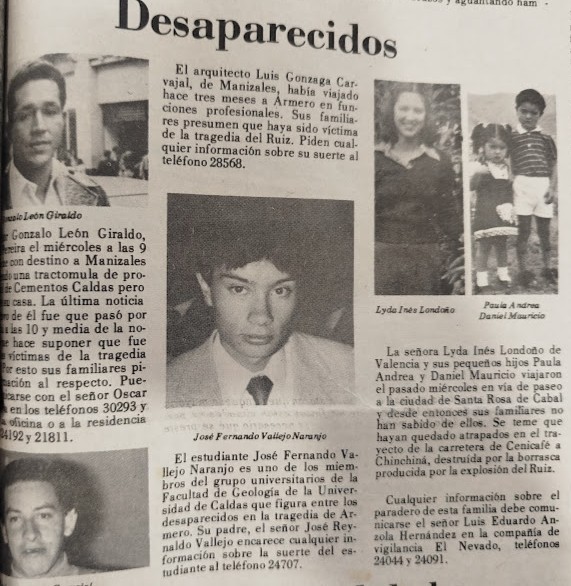

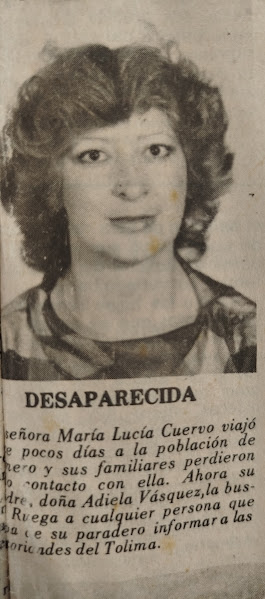

El sábado 16 La Patria publica una primera imagen que luego empezará a volverse frecuente: los rostros de los desaparecidos. Fotos de personas que vivían en Armero o en alguna de las zonas ribereñas, o que estaban de paso por el municipio ese 13 de noviembre, y de las que no se tiene noticia. “La señora María Lucía Cuervo viajó hace pocos días a la población de Armero y sus familiares perdieron contacto con ella”; “El arquitecto Luis Gonzaga Carvajal, de Manizales, había viajado hace tres meses a Armero en funciones profesionales”; “El estudiante José Fernando Vallejo Naranjo es uno de los miembros del grupo de universitarios de la Facultad de Geología de la Universidad de Caldas que figura entre los desaparecidos en la tragedia de Armero. Su padre, el señor José Reynaldo Vallejo encarece cualquier información”.

José Fernando Vallejo fue una de las 11 víctimas del programa de Geología de la Universidad de Caldas que fallecieron en Armero. Habían salido a una visita académica desde Manizales. 16 regresaron con vida, pero murieron el profesor Jorge Guillermo Dorado Galindo, el conductor Luis Evelio García Giraldo y los estudiantes Enrique Antía Londoño, Carlos Alberto Castaño Quiceno, Juan Alfonso Delgadillo Calero, Jorge Mario Estrada Martínez, Humberto Franco González, Ramiro Osma Caicedo, Eugenia Amparo Osorio Vélez, Kevin Augusto Toro Gómez y José Fernando Vallejo Naranjo. La historia de ese grupo la contó Víctor Hernán Cubillos, uno de los estudiantes sobrevivientes, en su libro No íbamos para Armero.

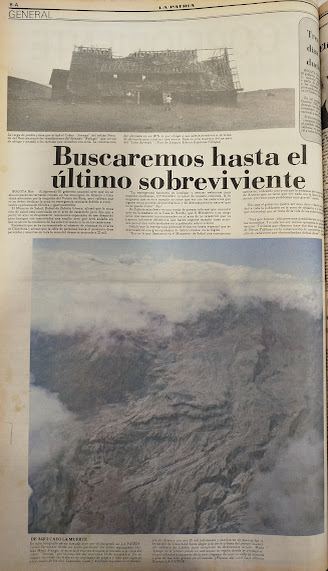

Con el paso de los días la búsqueda de desaparecidos empezó a volverse prioritaria. El martes 19 de noviembre La Patria abre con el enorme titular “Tendencia a la normalidad” y en páginas interiores incluye un encabezado que dice “Buscaremos hasta el último sobreviviente”, en donde se informa que “el gobierno nacional anunció ayer que no se abandonarán las tareas de rescate en los municipios de Armero y Chinchiná, afectados por la erupción del Volcán del Ruiz, pero reafirmó que es su deber declarar la zona en emergencia sanitaria debido a eventuales epidemias de tifoidea y gastroenteritis”. En la misma nota el ministro de Salud, Rafael de Zubiría Gómez, indica que la cifra de personas “hasta el momento desaparecidas y muertas en toda la zona del desastre asciende a 25.000”, un número que se volvió verdad oficial hasta hoy. En numerosos documentos e informes periodísticos se indica que esa noche del 13 de noviembre de 1985 murieron 22.000 personas en Armero y el resto, es decir 3.000, entre Villamaría y Chinchiná, aunque nadie consolidó la lista completa con los nombres y apellidos de esas personas.

Mientras que la Gobernación de Caldas ha hablado de 5.000 víctimas en el departamento, en la página web del Servicio Geológico Colombiano, que nació después de esta tragedia, se lee lo siguiente: «Según lo registrado en la base de datos DESINVENTAR, se estima que el total de víctimas mortales fue de 24.442 personas; 22.942 del municipio de Armero en el departamento del Tolima y 1.500 del municipio de Chinchiná en el Departamento de Caldas. Se vieron afectadas alrededor de 229.154 personas en 13 municipios del Tolima y cuatro de Caldas, 5.392 viviendas destruidas y un estimado de pérdidas de 246 millones de dólares».

Ocho meses después, en julio de 1986, el papa Juan Pablo II visitó Armero y Chinchiná. Armero lucía como una gigantesca explanada gris. Bajo el lodo yacían miles de cadáveres y la zona donde antes estuvo el próspero municipio fue declarada campo santo. El papa oró y lloró ante una cruz que se veía enorme en medio de esa gran playa sin mar. 40 años después todo ese gris luctuoso desapareció: hoy Armero es un bosque lleno de árboles altos y frondosos. Hay vendedores de helados y guías que reciben a los turistas y muestran íconos como la bóveda del Banco de la República, que se conservó intacta a pesar de la avalancha; la gigantesca roca que bajó con los lahares y llegó hasta Armero y la tumba de Omaira Sánchez, un sitio de peregrinación que hoy tiene cientos de placas de gente que le agradece a la niña de 13 años por su intercesión y sus milagros.

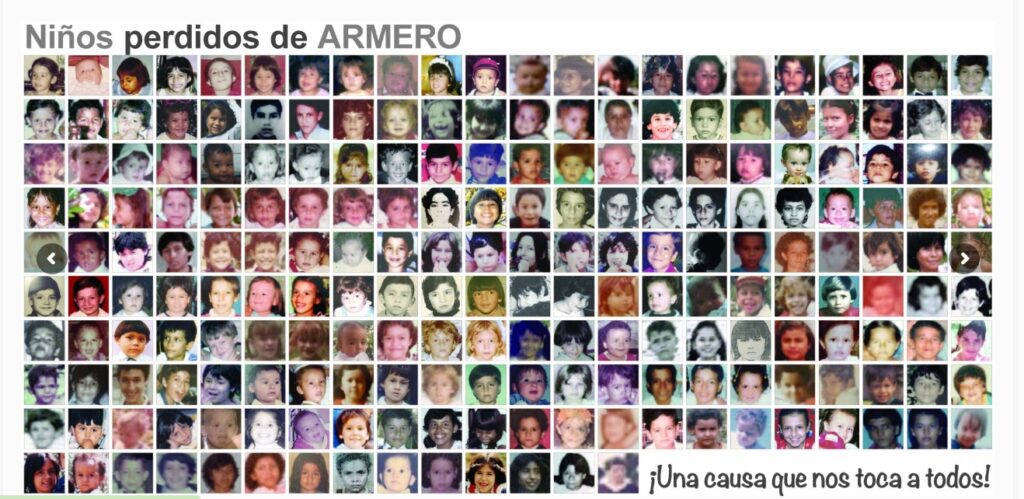

A la entrada del antiguo pueblo la fundación Armando Armero ubicó una valla grande con los rostros de los niños perdidos en Armero que aún siguen sin aparecer. La fundación calcula que luego del desastre vino otra tragedia silenciosa: la entrega en adopción de más de 500 niños de manera irregular. Por eso compila información de hijos que buscan a sus padres y de padres que buscan a sus hijos, y han logrado algunos reencuentros emotivos.

Curiosamente, en el archivo de las ediciones de La Patria publicadas en los días siguientes a la tragedia no aparece Omaira, cuyo rostro se volvió tan icónico de este desastre que incluso hace poco la Reina Letizia de España contó que ella le había causado una profunda conmoción. La Patria, como era su deber, se centró en documentar la tragedia vivida en Chinchiná y Villamaría. Si bien la cifra de muertos en Caldas no se compara con los 22.000 de Armero, no hay ningún otro desastre que haya causado 1.500 ó 3.000 ó 5.000 muertos en Caldas en toda su historia. Hablar de “la tragedia de Armero”, “el desastre de Armero” o “lo de Armero”, borra la descomunal devastación que también se vivió en Caldas.

Lo que sí muestra el archivo de La Patria es que una semana después de la avalancha ya empezaba una “Tendencia a la normalidad”, como dijo su titular. El 21 de noviembre, día previsto para el concierto de Piero, la cartelera de cine incluía “Regreso sin gloria”, con Jane Fonda y Jon Voight; “La decisión de Sophie”, con Meryl Streep, y “La mejor defensa es el ataque”, con Eddy Murphy. En esa fecha La Patria publicó la programación de “música selecta”, de Radio Cóndor, como era habitual; la directora de Fomento y Turismo, Olga del Socorro Serna, anunció que se suspendía la Feria de Manizales prevista para enero, y las páginas sociales registraron el anuncio del fallo del IX Salón de Artistas del Viejo Caldas. En páginas interiores se invitó a una misa por Fanny González Franco, magistrada inmolada en el Palacio de Justicia dos semanas atrás, y se informó sobre la inminente candidatura presidencial de Álvaro Gómez Hurtado. Una breve nota de la primera página explicó los detalles de la muerte de Oscar William Calvo, vocero político del Ejército Popular de Liberación (EPL) y miembro de la Comisión de Paz, quien fue baleado junto con dos compañeros en la carrera 13 con calle 42, en Bogotá.

La avalancha de noticias nunca cesa.