En el Congreso Cafetero realizado en Manizales en noviembre del año 2000 el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Jorge Cárdenas Gutiérrez, fallecido recientemente, sentenció: “el mercado cafetero va hacia un suicidio colectivo”. Argumentaba ante las cámaras: “el café no es una bebida popular”. Había sobreoferta mundial y el consumo no estaba creciendo.

Acababan de terminar los dolorosos años 90, en los que se vivió la crisis que resultó de la ruptura del pacto de cuotas en la Organización Internacional de Café en 1989. El precio del café se desplomó en el mercado internacional y en Colombia la Federación Nacional de Cafeteros se contrajo: vendió activos y redujo su presencia en municipios que padecían asedios de guerrilla y paramilitares. Los 90 fueron años en los que el Eje Cafetero presenció la sustitución de café por coca y marihuana en fincas que habían cultivando el grano por varias generaciones. Los paros que organizó Unidad Cafetera en contra de la Federación lograron llenar la Plaza de Bolívar de Manizales.

Pocos años antes de ese Congreso Cafetero del 2000, la Federación le había contratado al Crece un estudio diagnóstico sobre el sector y una de las conclusiones fue que el problema del café eran los caficultores: los cultivadores estaban envejeciendo y no se veía relevo generacional ni innovación. Los hijos de los caficultores querían vivir en la ciudad y dedicarse a cualquier negocio en el que no tuvieran que oír de roya, broca, extorsiones, secuestros ni caídas del precio en la Bolsa de Nueva York.

Esas épocas oscuras, como un tinto bien cargado, fueron los años en los que nacieron los centennials que hoy se dedican al café: hijos y nietos de caficultores que se reinventaron antes de que esa palabra se pusiera de moda durante la pandemia, y que aprendieron a hablar un lenguaje especializado: tostión, acidez, origen, brew, especial, exótico, perfil de taza, bourbon rosado. Términos que no hacían parte de la caficultura de hace unas décadas, y que hoy son la pepa del negocio.

Así se evidenció en la segunda versión del Café Fest (la primera en Expoferias), evento que termina hoy con entrada libre para todo el que quiera asistir. El año pasado se reunieron en Los Yarumos 60 expositores y este año fueron 147. Todos ofrecen degustaciones mientras explican con lenguaje técnico por qué su café sabe tan rico y por qué cuesta lo que cuesta. Hay cafés de distintos municipios del Eje Cafetero, con diversidad de empaques, rótulos y sabores. Hay café en grano y molido para todos los gustos, pero también hay almíbar, arequipe, tortas, galletas, infusiones, vinos, cervezas y dulces con base en café. El denominador común está en quienes los ofrecen: caficultores centennials, menores de 35 años, que se mueven entre la finca y las redes sociales, con un ojo en el cultivo y otro en la innovación. Su look no se parece al popular Juan Valdez (al que por cierto aún no le han conseguido reemplazo). Los caficultores contemporáneos llevan tatuajes y piercings, y ofrecen su producto por Instagram y TikTok. El suicidio colectivo del que habló hace 25 años Jorge Cárdenas claramente no ocurrió. Hoy el café es una bebida popular y hay muchos jóvenes interesados en entrar al negocio, que ya no consiste en cultivar para venderle a la Cooperativa de Caficultores, sino en tener marca propia y ojalá punto de venta propio.

A continuación tres historias de cafeteros centennials que hacen parte del Café Fest 2025.

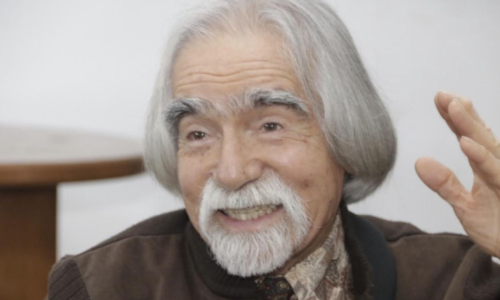

Indio Ramírez, de Salamina

Hace 8 años Yolima Ramírez frenó el plan de su papá, José Fernando Ramírez Soto, conocido como el Indio. Él quería vender “La Esperanza”, la finca ubicada en la vereda La Amoladora Grande, antes de llegar a Salamina en la vía desde Aranzazu, “porque decía que eso ya no daba”. El Indio y su esposa la compraron cuando se casaron, hace 36 años. 5 hectáreas por 5 millones. La idea era sacar café, que era lo que él sabía hacer: su papá y su abuelo también fueron caficultores.

Pero después de tanto tiempo el Indio se cansó de las crisis y en 2017 decidió vender. Fue entonces cuando Yolima, que tenía 24 años, se atravesó como mula terca para impedir que lo hiciera: estudió ingeniería agroindustrial en Unisarc, en Santa Rosa de Cabal, se capacitó con la Federación de Cafeteros, y convenció a su papá y a su familia de conservar la finca y transformar el negocio para producir un café con denominación de origen. Ese sueño hoy se refleja en 15 cargas de café en cada cosecha. Su café tostado suave lavado, se vende a través de siete distribuidores en Colombia y se exporta a Estados Unidos. Los Ramírez siguen con la misma finca y el cafetal de siempre, pero con un negocio totalmente renovado.

“Nosotros somos un ejemplo de empalme generacional cafetero. El año pasado obtuvimos el tercer puesto en cafés tostados, y otro premio en cafés exóticos en Salamina. Hoy ganamos otro reconocimiento en el Café Fest. Estamos entre los cinco mejores cafés suaves lavados del país”, explica Yolima, y añade que su proyecto es desarrollar una caficultura ambiental en el paisaje cultural cafetero.

Lo ambiental es clave. Hace un tiempo Yolima hizo activismo para alertar sobre el riesgo que implica para el agua la proliferación de cultivos de aguacate en Salamina y Pácora, y en años más recientes volvió a alzar su voz ante el riesgo de proyectos de megaminería en el paisaje cultural cafetero. Ese liderazgo la ha llevado a convertirse en capacitadora de otras mujeres emprendedoras en la caficultura. Trabaja con ONGs, visita veredas y comparte con otras lo que ha aprendido. “Cada vez somos más mujeres en esto”, dice. Tiene 32 años.

Villa Clara, de Chinchiná

El Café Villa Clara nació en Taiwan. Como casi todos los negocios de cafés especiales, ésta es también una empresa familiar. Los Mejía tienen una finca en el Alto de la paz, en Chinchiná, que también funciona como hotel, y cuando Carolina Mejía se radicó en Taiwan vio que al otro lado del mundo se consume mucho té, pero quizás podría haber una oportunidad para el café.

Daniela Ramírez Arias tiene 21 años y vive en Chinchiná. Ella explica que la empresa nació en 2016 y hoy tiene más de 20 empleados en Taiwan y seis en Colombia. Una de ellas es Daniela, quien trabaja con Juan Daniel Aguirre Arenas (34) y Mariana Quintana López (23). Los tres ofrecen el catálogo de Villa Clara: café tostado tabi lavado, borbón rosado lavado, caturra natural y caturra lavado, geisha lavado. Pregunto por las diferencias y responden con cantidad de detalles. Lo mejor es probar y eso es lo que están haciendo en Taiwan, Hong Kong, Borneo, Japón, Corea y otros paises del sudeste asiático. El café de Vietnam les queda más cerca, pero el de Chinchiná les resulta novedoso, sobre todo porque Villa Clara ofrece también una línea de cafés con sabor a licor.

Jesús Martín, de Salento

Alejandro Torres tiene 20 años y entró al mundo del café por Martín Bedoya Castaño, su compañero de universidad. Ambos estudian Negocios internacionales en la Universidad Autónoma. Alejandro es de Manizales y Martín llegó del Quindío. Allá nació el café Jesús Martín, el negocio familiar, que se llama así por él y por su papá, Jesús Bedoya.

El café Jesús Martín se cultiva en Quimbaya, de donde es oriunda Angela Castaño, la mamá de Martín. Pero además de cultivar y empacar el producto terminado, Jesús Martín se vende al detal y preparado en una casa tradicional de Salento, una fotogénica tienda cafetera en la que los turistas disfrutan el producto emblema de la región. Con esa experiencia, el sello de café Jesús Martín acaba de abrir un nuevo punto de venta, esta vez en Manizales, en el barrio Guayacanes.

“La idea es no solo vender el café en Manizales, sino también cultivarlo acá, porque ese es el compromiso con la región. El café Jesús Martín nació en las veredas El Chaquiro y Pueblo Rico, de Quimbaya, en las fincas Buenos Aires y El Porvenir, pero ahora también se produce en la vereda San Isidro, en la vía a La Linda, acá en Manizales”, explica Alejandro con propiedad. A continuación aclara: “pero el negocio no es mío, es de la familia de Martín”. Martín Bedoya no puede detenerse a conversar: tiene una fila larga de clientes para atender.