Hay una película de 2024. Es francesa y se llama Medellín, así a secas. Y sí, esta filmada en un 90% en esa ciudad. Todo comienza cuando un tontarrón ha ganado miles de seguidores en redes por imitar a Escobar Gaviria. Se nombra Pablito y usa peluca y bigote falso. Para hacer más viral su papel, viaja a Colombia, y por supuesto, a la tierra del “capo”.

Un día, su hermano, que es un boxeador de medio pelo, recibe un video que muestra que al influencer lo ha secuestrado El Cártel por burlarse de la memoria de su patrón. Como cualquier personaje de Norris, Stallone, Van Damme o Schwarzenegger decide venir a rescatarlo. Arma un equipo de élite con un caribonito que sabe conducir y un enano que le gusta pelear. No tienen cara de nadar en euros pero sin medirse en gastos toman un avión desde París rumbo a la capital de Antioquia.

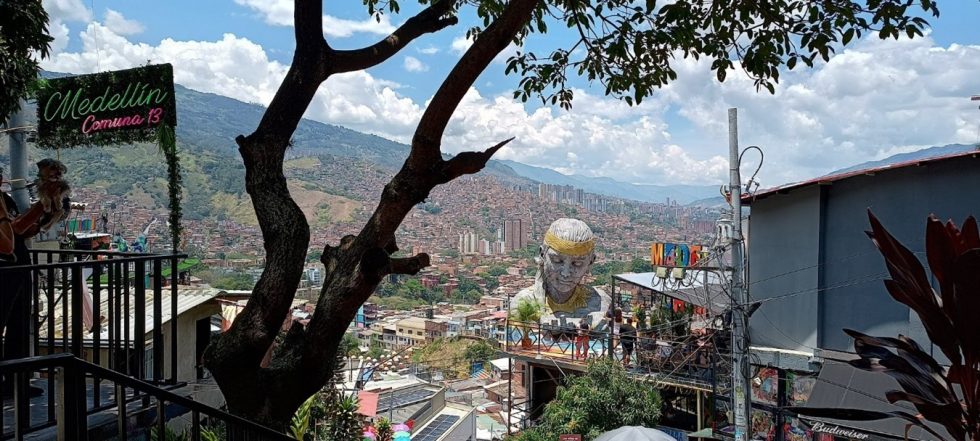

La primera imagen de Medellín que muestra la película es una toma área de la Comuna 13 y luego la de un taxi entrando hasta el pie donde nacen las escaleras eléctricas. Bajan las maletas, hay grafitis, hay raperos, hay break dance, hay turistas tomándose fotos y un hotel que se llama Suite Pablo. El recepcionista, con solo verlos, les ofrece la suite Escobar, que la van a necesitar. Ellos le dicen que no vienen de turismo sino a rescatar a una persona. Escenas más tarde sí se deciden por esa habitación con jacuzzi, tubo de pole dance para seguir consumiendo el trago, la droga y las mujeres que les proveyeron en un “peligroso” club nocturno llamado Barraputa.

Según Migración Colombia, Medellín recibió el año pasado cerca de un millón trescientos mil extranjeros. Teniendo en cuenta que junto con El Poblado, y Guatapé, el famoso grafitur de la Comuna 13 es un imprescindible de la guía turística de la ciudad, podemos suponer que mucho más de la mitad de ellos un día llegaron hasta la estación de San Javier del Metro, tomaron un bus o un taxi hasta el barrio 20 de julio, caminaron la loma de Las Independencias, chuparon paleta de mango biche con sal y subieron los seis tramos de escaleras eléctricas que llegan al bulevar donde se concentra la mayoría de visitantes.

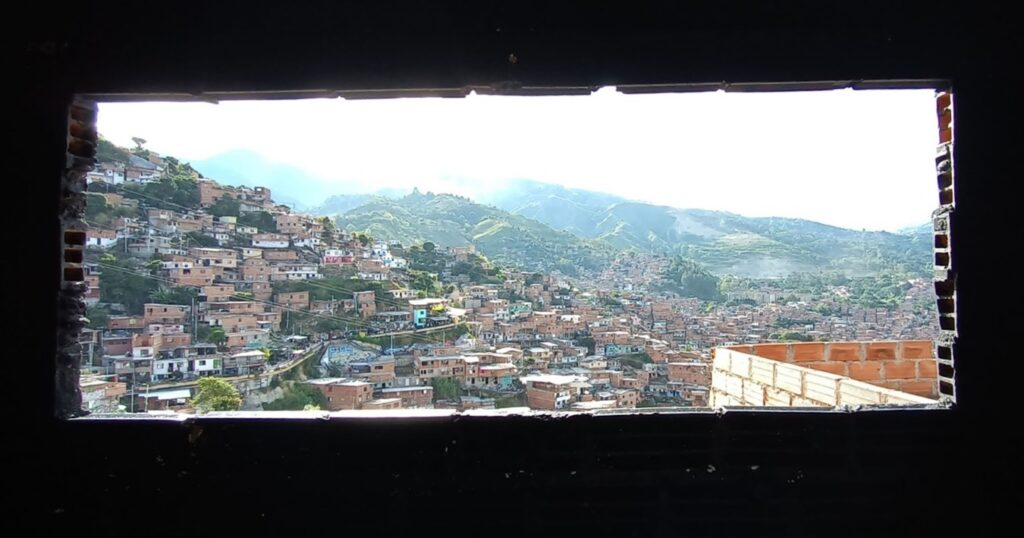

Diez mil millones de pesos le costó a la alcaldía de Alonso Salazar construir las escaleras eléctricas del barrio Las independencias de la Comuna 13. La intención fue sustituir 350 escalones —los equivalentes a un edificio de 20 pisos— que a diario la gente tenía que subir o bajar para coger el bus que los llevaría hasta el metro. En su momento, la obra parecía un elefante blanco, casi de realismo mágico que un sistema de transporte que suele verse en los centros comerciales y edificios elegantes surgiera en medio de tanto laberinto, tanta casa en obra negra, tanto techo de zinc, tanta estrechez, tanto barro, tanta pobreza. Y creo que ni el mismo mandatario visionó lo que iba ocurrir luego de su inauguración en diciembre de 2011.

Las escaleras se complementaron con la construcción en diversas etapas y siguientes alcaldías, del llamado Viaducto de media ladera, que atraviesa Las Independencias y lo comunica fácilmente a pie con otros barrios como Villa Laura y El Corazón. Inicialmente era un proyecto que buscaba mejorar la movilidad peatonal en medio de construcciones sin trazados, sin planificación, sin vías y mucho menos sin pavimento. Pero los murales que surgieron uno a uno a lo largo del recorrido y la curiosidad de pocos, y luego de muchos, que querían caminar por una comuna que a comienzos de los años 2000 era inaccesible hasta para quienes la habitan, transformó radicalmente esa intención.

Cada que uno va al complejo turístico de las escaleras eléctricas —que a lo sumo influye en solo cuatro barrios de los 22 que tiene la 13, la tercera comuna más extensa de Medellín— lo ve distinto. Cambian los murales, aumentan los miradores donde tomar cerveza y licor, hay más puestos de suvenires y chucherías, hay más músicos entre raperos y copleros y hay más estatuas, o como sea que le pueda llamar a esos muñecos gigantes pensados para que la gente se suba, se tomé una foto con la panorámica de la ciudad al fondo.

Una mano, dos manos, una media luna, una pachamama, un cristo paisa, un abuelo con sombrero vueltiao y lentes, un King Kong, una estatua de la libertad, un helicóptero bélico, entre otros, surgen de las terrazas hechizas, acompañados de corazones, de letreros gigantes que dicen Medellín, Que chimba, Comuna 13 de pintura neón, de reguetón, de camisetas estampadas con tigres, zorros, leones, Escobares y panorámicas del barrio, de cantinas, de micheladas fosforescentes, de cervezas artesanales, de chuzos, arepas quesudas, de muchachos que te invitan a consumir en algún mirador, de motos que vienen y van, de niños que quieren dólares, de techos de zinc pisados con ladrillo para que el viento no se los lleve, de casas en construcción, de guías contando una historia cada vez más tergiversada -que incluye a Pablo en un conflicto del que no hizo parte- y más oficial con discursos plagados de la palabra “resiliencia”.

“La arquitectura de este sector de La comuna 13 es la misma que se ve en otros populares de Medellín, los que nacieron como invasiones y que han tenido una ocupación intensiva del territorio, con mucha densidad y sin espacios libres” explica el arquitecto Germán Cock pero a diferencia de otras, “aquí hay un proceso de gentrificación que comenzó en el mismo momento en que las escaleras eléctricas se volvieron un atractivo turístico, su impacto físico se centra en un solo punto, en donde están ellas ubicadas. Hay un cambio de vocación y de uso que ha ido expulsando a los habitantes, al mismo tiempo que se han ido importando referentes de otros lugares del mundo como la mano gigante, el Cristo de Corcovado, la Estatua de La Libertad para terminar convertidos en caricaturas, en pastiches de la arquitectura del barrio”.

Uno de esos mas recientes pastiches, inaugurados este año para divertimento del turista, es el llamado Helicóptero de Orión. A escala de uno verdadero, inicialmente tenía los colores de uno de las Fuerzas Armadas, y el lugar en dónde está emulaba una base militar. A quienes quisieran y pagaran se les prestaba un uniforme militar para que se subieran, simularan sobrevolar y pudieran tomarse fotos. Ahora el vehículo está pintado de colores, tiene un tono más festivo y menos guerrero debido a reclamos de personas de la comunidad que de alguna manera fueron víctimas de lo que sucedió durante esa operación ordenada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.

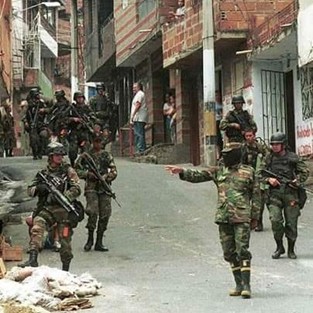

La Operación Orión ha sido la acción armada de mayor envergadura realizada en un territorio urbano a raíz del conflicto armado en Colombia. Imposible olvidar los helicópteros sobrevolando durante dos días y a todas horas el extenso territorio de la Comuna 13. Imposible olvidar el sonido de sus hélices y el de sus metralletas disparando hacia el conglomerado de techos de zinc, de terrazas, los enormes proyectiles que vaya a uno a saber que daño hicieron, mientras subían por las calles subían las tanquetas y los soldados recorrían a pie, con sus fusiles amenazantes, las diversos laberintos de escalas buscando culpables y sacando gente de sus casas que eran señaladas por encapuchados.

“El niño menor mío entró de la calle y me dijo todo apuradito: Mamá, arriba hay unos policías, y me parece que están señalando para acá. Eso me pareció muy extraño y salí a ver qué era la cosa. Subí las escalas hasta el plan y entonces los vi venir. Eran tres policías y un encapuchado, que calculando por su físico y estatura no debía de tener más de quince años. Era un niño, y cuando me vio me señaló. Les dijo a los policías que yo era. ¿Que yo era qué?, le pregunté. Pero el niño no me contestó, lo único que hizo fue señalarme. Usted es a la que estamos buscando, me respondió uno de los policías. Pero no me dijo por qué. Que yo sabía, fue lo único que me dijo. Y yo qué iba a saber, yo estaba inocente, tanto que creí que el encapuchado me estaba confundiendo con otra persona…” En su libro Comuna 13: crónica de una guerra urbana, el periodista Ricardo Aricapa relata esta anécdota que sucedió repetidamente en diversos barrios del sector y en muchos casos tuvo consecuencias mortales.

Lluvia de Orión —una organización periodística, social y creativa, que surge a partir de lo sucedido en esa operación— relata que está contó con la intervención de cerca de 1.500 efectivos del Ejército, el DAS, la Policía, el CTI y Fuerzas Especiales Antiterroristas y que estuvo acompañada por hombres y mujeres encapuchados. “De acuerdo con las declaraciones de alias Don Berna, hubo participación de paramilitares que habían realizado un trabajo previo de inteligencia y acompañaban a la Fuerza Pública en sus labores de allanamiento y captura de supuestos colaboradores de la guerrilla”.

Don Berna declararía luego que “El Cacique Nutibara hizo inteligencia, logró la ubicación de guerrilleros, se infiltró dentro de la población civil y todos estos datos se le adjuntaron a las Fuerzas Militares”. Además, se agrega en Lluvia de Orión, que se profirieron señalamientos contra supuestos colaboradores, “varios de nuestros hombres fueron allá, muchos de ellos iban encapuchados, se identificó varias personas, algunas fueron dadas de baja, otros fueron capturados y después desaparecidos”. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, la operación Orión dejó más de 600 víctimas, entre ellos 105 desaparecidos, alrededor de 100 asesinatos, 80 civiles heridos y una gran número de retenidos, desplazados, madres sin sus hijos, esposas sin compañeros, familiares sin sus seres más queridos.

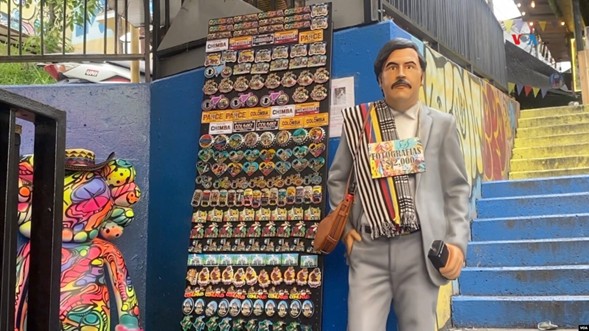

El pasado 16 y 17 de octubre se cumplieron 23 años de la Operación Orión pero en el complejo turístico de la Comuna 13 nada parecía recordarlo. Ese jueves y ese viernes fue un día común y corriente: los guías esperando extranjeros a la salida de la Estación San Javier, la gente subiendo la loma en medio de tiendas de todo tipo, de imitadores de Pablo Escobar y hasta del Chavo del Ocho, de las poses ante los grafitis, de los bailes de break dance, de las cervezas, de las fotografías en La Pachamama, en la Mano, en el Helicóptero… la estética de la pobreza al servicio de Instagram.

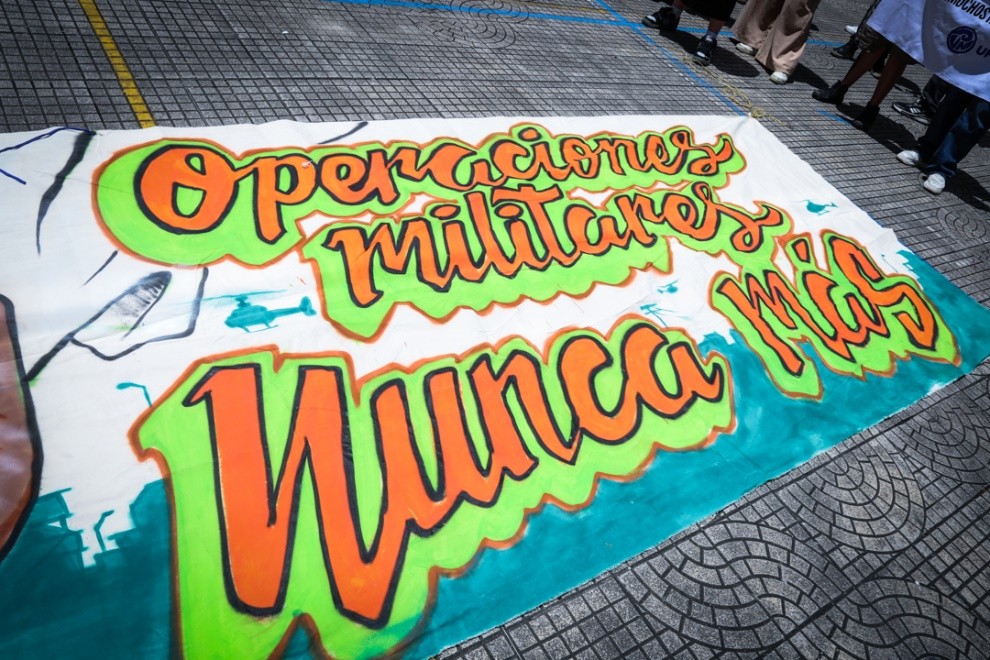

Tan cerca en distancia, pero tan lejos en intención, la organización de «Las mujeres caminando por la verdad» sí no olvidó esa fecha. Imposible no recordarla: está relacionada con sus hijos, esposos, hermanos que no volvieron a ver. Mientras los guías hablaban de resiliencia, ellas iban de barrio en barrio en una Caravana de la memoria. Así llamaron a este evento conmemorativo que en dos chivas, dos buses y otros vehículos hizo paradas en la cancha de El Corazón, de Villa Laura, de El Salado, del Colegio Eduardo Santos, sembraron plantas, recordaron lo que sucedió allí y presentaron El Colibrí, una acción performática que cuenta sus dolores y sus luchas.

Orión nunca más¡ Orión nunca más¡ gritaron las “cuchas” a medida que recorrían los distintos barrios ante la mirada por lo general indiferente de quienes las veían pasar. Está organización conformada por cerca de 50 mujeres lleva desde hace un tiempo construyendo su propia «Ruta de la memoria», una que respete el dolor de tantos años viviendo en la zozobra, de tantos asesinatos, de tantos desaparecidos, de tantos cuerpos que no han tenido un funeral digno y que están enterrados en La escombrera, ese botadero de basura que basta con mirar al frente para verlo desde las escaleras eléctricas y en el que ya —desde diciembre del año pasado— se han encontrado restos óseos de siete personas.

Esta Ruta de la memoria, que seguramente estará en marcha el año que viene, es un contrapeso necesario ante esta otra que recorren los turistas dominicanos, mexicanos, peruanos, panameños, norteamericanos, europeos. Como no recordar al comediante argentino Peter Capusotto cuando uno de sus personajes lanza su campaña “Haciendo más digerible la pobreza de los otros” que busca que los ricos donen un litro de pintura porque un poco de color hace que la miseria se vea más pintoresca y de esa manera se busca fomentar el turismo de la pobreza colorida.

Esa pobreza colorida de la Comuna 13 se ha ido además “Escobarizando” así el extinto jefe del cartel de Medellín tenga poco o nada que ver con lo que sucedió allí. Plata es plata y más que recordar el conflicto armado que se armó entre milicianos y paramilitares -y que derivó en la toma militar y luego en la proliferación de bandas que se pelean el territorio para cobrar vacunas a cuanto emprendimiento surja, por pequeño que sea- pareciera que la única manera de entender a Medellín es relacionándolo con la estética narco, con “El patrón”, con las drogas y la prostitución.