“De sorpresa en sorpresa. Manizales. Mi primera asistencia. Según llego, sorpresa. La pasión. Pasión en las calles, pasión por el teatro. Ahora entiendo eso del viejo continente, la vieja Europa. Nuestro cansancio, nuestro escepticismo, nuestro estar de vuelta de todo contrasta y queda en evidencia ante esta actividad en las calles y los teatros. Esta, consecuencia de aquella. La gente haciendo cola para ver aquello que será tema de conversación al día siguiente. El teatro no es acto social, es parte la de vida. Y los seres humanos son los protagonistas del escenario” … así describía —a comienzos de los setenta— el crítico español Javier Yagué en la revista Primer Acto a este Festival Internacional de Teatro que contra todo pronóstico llega en este 2025 a su versión número cincuenta y siete.

Sigue en pie aunque los tiempos han cambiado. Atrás quedaron los años maravillosos entre 1968 y 1972 y sobre todo esos años entre 1984 y finales de la década de los noventa en los que este era un evento que convocaba a cientos de amantes del teatro de todo el país. Desde Bogotá, Medellín, Cali, Pasto, entre otros, llegaban a medianoche a Manizales con un morral a cuestas y recorrían el centro buscando un hotel, preferiblemente barato. En sus rostros y en sus formas de vestir había un no sé qué, que los hacía diferentes y aunque los policías los miraban con recelo, sabían que ad-portas del Festival, la ciudad se poblaba de pintas estrafalarias.

En esos tiempos, los rumores decían que el Nevado del Ruíz se aceleraba cada vez que se acercaba el evento. En algunos años, por agosto o septiembre, el volcán expandía sus cenizas y el Observatorio Vulcanológico anunciaba alerta naranja. No faltaba el rezandero que afirmaba que la presencia de los teatreros y sus “dilatadas costumbres” eran dañinas para una ciudad en las que el teatro Los Fundadores, el Galpón de Bellas Artes, el 8 de junio, el auditorio de Confamiliares y el del extinto Palacio Nacional se convertían en punto de encuentro, de conversaciones, de filas de curiosos y ansiosos que quería ver en escena la representación de una historia que tal vez los iba hacer llorar, reír o bostezar.

Antes de llegar a Manizales estaban advertidos que era una ciudad muy rezandera y que a su arzobispo no le gustaban esas fiestas. A Monseñor Pimiento —dicen que por su tamaño le mandó a recortar el pene a la escultura del Bolívar Condor— le indignaban los diálogos dónde se negaba a Dios, las historias que hacían apología de los pecados capitales y las escenas con poca ropa, por eso lanzó maldiciones, y amenazas de excomuniones cuando de cara a la catedral, un grupo de Brasil sostuvo a un personaje desnudo durante toda la obra.

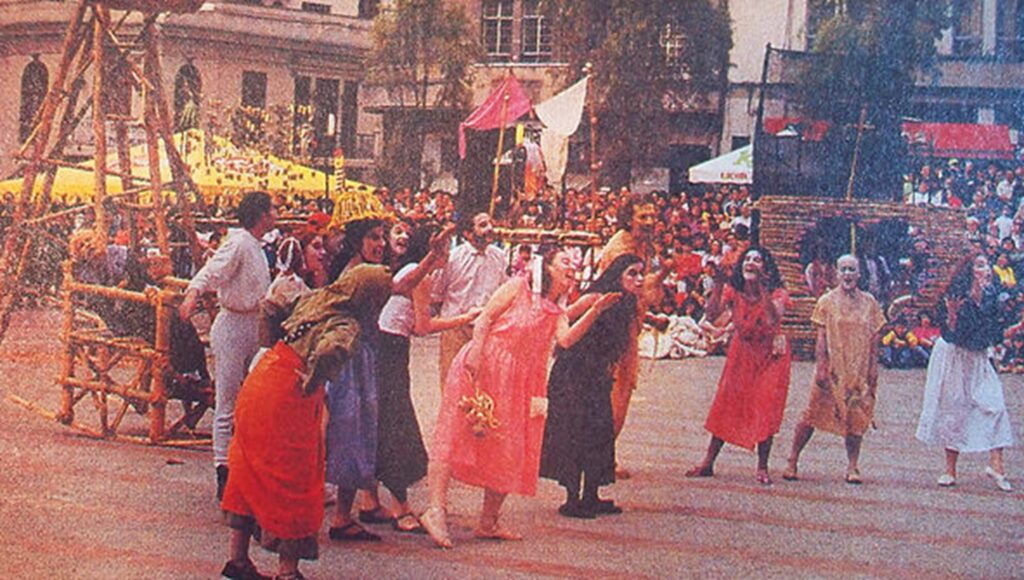

La Plaza de Bolívar ha sido uno de los escenarios más importante del festival. Hasta allí llegó en 1984 el Bread and Puppet Theather de Nueva York, en ese momento, el más importante grupo de teatro callejero del mundo, con su obra La muerte y crucifixión de monseñor Romero. Dicen los archivos que veinte mil personas se agolparon para ver esas marionetas gigantes que recorrieron subidas y bajadas antes de estacionarse frente a la catedral y contar la historia de este asesinato ocurrido en el Salvador. Se volvería a ver así de lleno en 1991 cuando se estrenó una adaptación de la novela cumbre de Gabriel García Márquez.

Acto I

Desde días antes, la Plaza de Bolívar se llenó de andamios gigantes que anunciaban que la obra que se iba a presentar allí no era algo cualquier cosa. Los integrantes de Colectivo Cien años de soledad llegaron casi un mes antes para ensayar lo que sería el estreno de la monumental Memoria y olvido de Úrsula Iguarán. Dirigida por Juan Carlos Moyano y con un Misael Torres interpretando a la matrona, a la mujer de José Arcadio, a la mamá de Los Buendía, este montaje ambicioso que intenta abarcar de principio a fin lo narrado por nuestro premio nobel se convirtió un hito del Festival. Al escenario callejero no le cabía nadie más, solo en los conciertos de la Feria se había visto más atiborrado. La escena de la Masacre de las Bananeras, con humaredas y sonidos de pólvora como si fuera una balacera real, hizo que la gente corriera y se desacomodara de sus puestos.

En 1968 surgió la primera etapa del festival. Por cinco años consecutivos, Manizales disfrutó de un evento que si bien no era importante como su Feria, atrajo turistas y le dio más proyección internacional a la ciudad. El propósito era mostrarle al país la labor que a nivel del teatro universitario se estaba realizando en América Latina. Los grupos invitados entraban en competencia y cada año la Junta nombraba de jurado a importantes personajes de la cultura del continente.

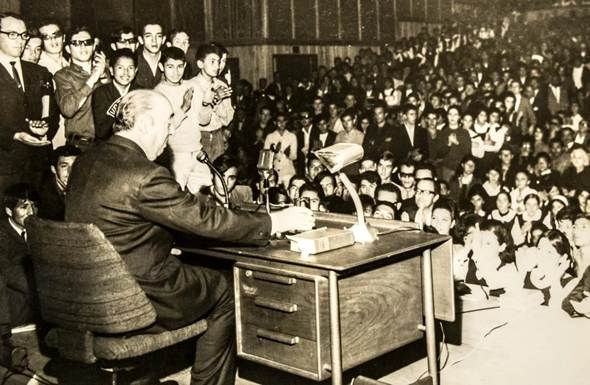

Entre esos jurados, el Festival se dio el lujo de tener en un mismo año, a dos premios nobel de literatura. El guatemalteco Miguel Ángel Asturias y el chileno Pablo Neruda. Este último, una celebridad, llenaba todos los recintos en los que aparecía. Otros escritores conocidos que estuvieron de invitados en los primeros encuentros fueron Ernesto Sábato, Manuel Mejía Vallejo y Fernando Cruz Kronfly. El autor de Las cenizas del Libertador recuerda con nostalgia que cualquier esquina se convertía en un escenario y que la muestra de teatro paralela a la oficial se volvió tan importante como la otra.

La expresión latinoamericana fue tema de discusiones en los auditorios y cafés y por eso merece anotación aparte Mario Vargas Llosa, aún lejos en el tiempo su hora de ganarse el nobel. Su postura en contra de Fidel Castro y la joven revolución cubana le mereció diatribas, rechiflas, censuras e incluso amenazas. Él mismo cuenta que en un acto de la universidad se le acercó un señor que le dijo que no iba a salir vivo de ahí, que a la salida lo mataban. Por fortuna no le pasó nada y le gustó tanto Manizales que volvió en 1999.

En el primer festival participaron diez grupos y la obra ganadora fue Guárdese bien cerrado en un lugar seco y fresco de la Universidad Santiago de Cali. Los grupos de Brasil y Argentina ocuparon respectivamente el segundo y el tercer lugar. En esos tiempos el quehacer teatral no era asumido como una profesión, pese a que sus actores y directores dedicaban muchas horas de su tiempo a un montaje.

Ya para 1972 comenzó a hablarse de un teatro profesional. El que se hacía en otros continentes distintos a América aparece por primera vez en Manizales en el V festival. España, Portugal y Uganda fueron algunos de los países invitados. Las comparaciones evidenciaron aún más lo que se sabía: la marcada tendencia política del teatro latinoamericano.

El Festival no era solo ver obras, la programación incluía discusiones públicas, foros que comenzaban muy de mañana y terminaban pasada la mitad de la tarde. Uno de ellos, que pasó a la historia porque comenzó a las ocho de la noche y terminó en la mañana del día siguiente, fue el orientado por Jerzy Grotowski, el director polaco quien pregonaba con sus obras la necesidad de un teatro pobre, sin grandes escenarios y con la meta narración del gesto.

Para 1974 los escenarios de Manizales se quedaron esperando la presencia en sus tablas de los teatreros de América. El Instituto Colombiano de Cultura suspendió el apoyo económico para el Festival y el teatro, como un fantasma, se quedó rondando en las calles de la ciudad y en el corazón de quienes soñaban encontrarse de cerca con sus referentes en la dirección y la actuación.

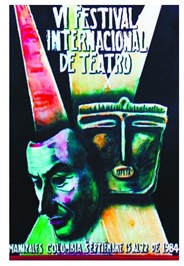

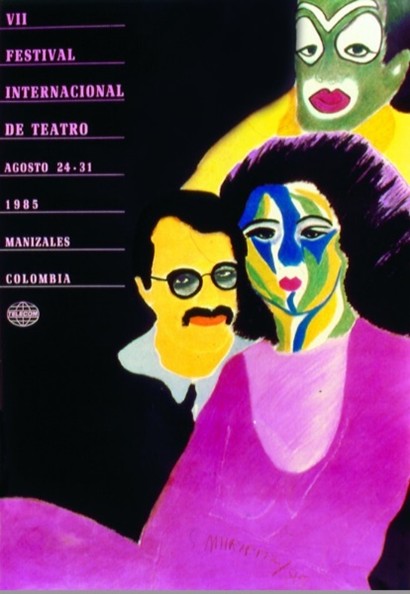

Pasaron los años pero Mario Vargas Llosa no olvidó a Manizales y en alguna ocasión cuestionó la falta de fuerza para revivir un festival que había sido academia para tantos intelectuales del continente… Uno de ellos, Belisario Betancur, que para mediados de 1982 ya habitaba la Casa de Nariño se encargó de promover de nuevo ese encuentro con el teatro. Y el 15 de septiembre de 1984 él mismo inauguró el VI Festival. Lo hizo en el Fundadores pero afuera se agolparon decenas de personas que no pudieron entrar y que exigían que el Festival debía ser para todos y amenazaban con entrar a la fuerza.

A pesar de ello, desde ese momento Los Fundadores no ha dejado de ser el escenario principal del Festival, el de los grandes montajes, de la danza contemporánea, el de las tramoyas más elaboradas, el de los espectáculos masivos. A diferencia de El Galpón que era para propuestas más intimistas, casi que actuadas al oído.

Por divergencias con la Junta, la Corporación Colombiana de Teatro no se hizo presente en los tres primeros festivales en su nueva etapa. Ello impidió que se pudiera observar el panorama real de la labor artística de los grupos colombianos, aunque en 1985 el público se sorprendió con dos montajes nacionales de excelente factura: El arquitecto y el emperador de Asiria, del taller de Artes de Medellín, y Bent (Desviado) ese montaje que da cuenta del amor entre dos hombres judíos en un campo de concentración nazi, y que su versión colombiana estuvo a cargo del Teatro Nacional y protagonizada por los cotizados actores de televisión Jorge Emilio Salazar y Humberto Dorado.

Acto II

Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, poque nadie me ha tratado con amor, porque nadie me ha querido nunca oír… la bruja del cuento mira la luna desde su balcón y canta esta canción de la inglesita Jeanette. Los espectadores en Fundadores se ríen a carcajadas pero desde ese momento nunca volvieron a ver igual a esas malvadas incomprendidas, temidas, a las que les han negado todo lo pedido. La obra se llama Espíritus lúdicos y cuenta las aventuras de dos pequeños juguetones que se ven envueltos en la magia de un país mágico lleno de animales que hablan y hasta de una mamá que se convierten en bruja. En cámara negra, con objetos fosforescentes este historia de títeres creada por el grupo colombiano Libélula dorada logró que los manizaleños en el festival de 1986 se reencontraran con sus almas de niños.

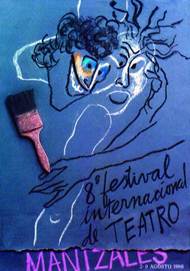

El Teatro Experimental de Cali —TEC— abrió el festival de 1987 con su obre El encierro. En ese año se superaron las diferencias con la Corporación Colombiana de Teatro y los montajes nacionales colmaron los escenarios. La Fanfarria, La Candelaria y el bailarín Álvaro Restrepo con su Rebis, entre otros, satisficieron el gusto de los asistentes. En 1988, el festival celebró sus 20 años con una semana de sorpresas: La gallera de La Castellana, un escenario que nunca se había utilizado para presentar obras, se vio invadida por los actores de la organización teatral de la Universidad Veracruzana de México. Cierren las puertas se llamó esa historia medio real, medio inventada que transcurría entre riñas de gallos y personajes actuando desde las tribunas.

También se dejó ver en el Festival —tal vez por primera ocasión— la narración oral con la propuesta Yucas y aguizotes del grupo costarricense Diquis Diquis. En el pequeño espacio de la desaparecida sede del TPM, contaron historias de su tierra, acompañadas con chocolate caliente y tortas de chócolo para el público que comió y que luego afuera desató el debate de si eso era o no teatro.

Ese fue el año también de la consolidación de la Compañía de Teatro de Eduardo Pavlosky, quien en 1987 llenó la sala con Potestad, ahora lo volvía a hacer por tres días seguidos, agotando boletería en El Galpón con su montaje Pablo que escenificaba la vivencia de tres actores sórdidos, desesperados y olvidados. Este psiquiatra, actor, dramaturgo y director argentino —fallecido en 2015— estaría en varios festivales más era sin duda uno de los más esperados cada año. El hace parte de esa lista de grupos de culto del Festival entre los que también están Rajatabla de Venezuela, Malayerba de Ecuador, Yuyachkani de Perú, La Zaranda de España y La Candelaria de Colombia.

1989, 90, 91… tres festivales concurridos en que sutilmente se notaron las dificultades económicas para continuar con el evento. La presencia en el panorama nacional del Festival Iberoamericano de Teatro, dirigido por Fanny Mickey dividió al público de afuera, en si invertir en uno o en otro, y captó el interés de los medios de comunicación masivos con sede en Bogotá que poco a poco le iban quitando espacio a la cultura y recursos para cubrir este tipo de eventos fuera de la capital.

Aunque los fieles a la ciudad de las lomas y las cortas distancias sabían que no había comparación… En Manizales todo está cerca, no hay que pelear con los carros, el ambiente está menos poblado de “estrellas” y además, en ese tiempo la inseguridad no era tanta como la de ahora. También tenían claro que las entradas eran más económicas y que el teatro invitado era de menos show y arandelas, más íntimo.

Acto III

Hoy, después de nuestro adiós he vuelvo a verte cariño malo. Y se ve por tu reír, que aún no sabes cuánto he llorado. Soy sincera al confesar, que aún te quiero cariño malo. Sin embargo por tu error, todo lo nuestro se ha terminado… tres mujeres en escena, una por una, entre reclamos y rabias hablan de sus cariños malos, de las virginidades perdidas, de esos sapos que no por mucho besarlos se convierten en príncipes. Las paredes de El Galpón parecen elásticas albergando el doble de su capacidad, muchas más mujeres que hombres en el público, no faltan las que lloran haciendo catarsis, no faltan los que a la salida reniega por la manera como los maltrató la obra. Escrita por una mujer, dirigida por una mujer y en escena tres mujeres, con este montaje entró de una vez y para siempre, el feminismo al festival. Tres días en cartelera fueron suficientes para que Cariño malo, de la Universidad Católica de Chile se hiciera imborrable en la memoria del evento.

En ese 1990 que se dio el suceso de Cariño malo, la narración —que ya estaba en la cresta de su ola en el resto del país y Latinoamérica— comenzó a tener un espacio fijo en el Festival. Narradores de Costa Rica, México, Cuba y Colombia se hicieron presentes en los parques para contarle a los visitantes el cuento de contar cuentos. La acogida que tuvieron permitió que para 1991 fueran invitados oficialmente muchos de los colombianos “encarretados” con eso de rescatar la tradición oral.

En agosto de 1992 aún se rumoraba que no habría Festival, luego los que estaban a la espera se enteraron que tendría, como en sus inicios, carácter universitario. Muchos no viajaron, no querían encontrarse con un evento pobre y desolado. Los medios de comunicación ayudaron también a que no vinieran más personas, cada vez le restaban importancia. De nuevo las afugias económicas y el Iberoamericano de Fanny Mickey que realizó en abril parecía que influían para el que el encuentro con el teatro en Manizales se viera al borde de desaparecer.

Pero el teatro universitario tiene gran calidad y así lo demostró ese año El hilo de Ariadna. Esta propuesta multisensorial del Centro de investigaciones de la Imagen dramática de la Universidad Nacional, dirigida por el manizaleño Enrique Vargas, es tal vez lo más transgresor —o innovador— que ha tenido lugar a lo largo del festival. Luego de presentarse en Manizales ganó el Salón Nacional de Artistas y un año después obtuvo también el primer premio en el VIII Festival Iberoamericano de Cádiz.

Acto IV

El enorme patio del Liceo Isabel la Católica se transformó en un laberinto, como el de la isla griega Minos, en cuyo centro habitada un dios de cuerpo humano y cabeza de toro. A diferencia de cualquier obra, a esta no entraban todos juntos, sino una persona cada diez minutos. Había que hacerlo descalzo, y adentro, tres baúles, con tres llaves, había que escoger una de ellas y eso marcaba el destino del recorrido. En medio de la oscuridad, el silencio, la soledad iba a apareciendo personajes, lugares, una madre que amamanta, un duende que asusta, un amante que acaricia, una princesa que canta, un hombre que mata, una matriz, una escuela, un ataúd, un salón que huele a boñiga con un espejo negro en el que por reflejo, si había suerte, se podía ver al minotauro. Aromas, texturas, paisajes sonoros, perderse en el laberinto para salir renovado. El hilo de Ariadna era más que una puesta en escena, una recreación del laberinto… fue un proceso de transformación interior que el público de Manizales amó tanto que al año siguiente tuvo que volver. Es tal vez, la única propuesta que se ha presentado dos veces en el festival.

Su regreso lo hizo en las bodas de plata, que se celebraron con teatro del continente americano. Desde Estados Unidos hasta Argentina se hicieron presentes grupos que en general dejaron contento al público. Los montajes colombianos fueron los que mas dieron de que hablar: Juegos Nocturnos del Matacandelas, En La raya —adaptación libre que La Candelaria tuvo que hacer de Crónica de una muerte anunciada porque García Márquez negó los permisos— y La enfermedad de un ángel, en la que Álvaro Restrepo con una propuesta casi etérea se adentra en el alado universo de un niño autista.

El “tontodromo” como se le decía a La 23, solo se veía más transitado en temporada de feria. Cerca al Club Manizales se agolpaban los artesanos, la mayoría de ellos habitantes pasajeros de muchas ciudades de Colombia. Con lo que a diario vendían pagaban el hotel y de pronto les alcanzaba para ver una que otra obra, aunque era tradición irse media hora antes para los teatros y mirar quien les regalaba una boleta, o si después de entrar todos los que pagaban, les permitían entrar gratis porque quedaban butacas vacías.

Un restaurante, Punto Rojo, abierto las 24 horas, se convertía en el punto de encuentro de los turistas, con tinto y cigarrillo transcurrían los minutos de espera. La apretada programación no permitía salir a los alrededores, la mayoría de los visitantes oscilaban entre Chipre y la Universidad de Caldas con su teatro 8 de junio. Aún no habían construido el auditorio de la Universidad Nacional. En las noches, el bar Kien —con nombre de hexagrama de I Ching— a media cuadra de La 23 se llenaba con los actores, y al otro extremo, por los lados de El Cable, un nuevo lugar, Juan Sebastián Bar también empezaba a atraer gente.

Fueron los años maravillosos del Festival, aquellos en los que actores y espectadores se confundían: en las salas y en las calles, unos y otros se encontraban, se abrazaban cómplices con la mirada. Eran los tiempos de las ruedas de prensa llenas, los foros llenos y entre todos surgía un monólogo o un diálogo no verbal en el que el tema de conversación era la pasión por el teatro, por un festival abierto a la alegría, y ahora, en mi caso, a la nostalgia.