De Manizales a Hiroshima

Unos 14.736 kilómetros separan “mi casa” en Manizales de Hiroshima. Digo “mi casa” entre comillas porque no es mía, sino de mis papás. Bueno, parcialmente de ellos porque aún se deben 192 cuotas al banco. ¿De quién es la casa?, no interesa. Lo importante son las camisetas del Once Caldas y los imanes de nevera que allí guardo. Tras siete años de peripecias en el extranjero, es mi único patrimonio material. (Recomendado: Síndrome de Ulises, de Santiago Gamboa).

¿Y cómo resulté en Japón? No es objeto de este texto. Supongo que, siguiendo el mantra «si vamos a soñar, pues soñemos caro», la vida me puso allá. El niño que se revolcaba en montañas de pasilla de café a las afueras de Chinchiná jamás imaginó subirse a un tren bala; sin embargo, y pese a los pronósticos apocalípticos de mis profesores —“ese no llegará lejos”—, ahí estaba yo: Estación Hiroshima del Shinkansen. “Mirá de quién te burlaste vos” —pensé.

La primera impresión

Colombia, pese a su violencia interna, ha permanecido relativamente aislada de los conflictos internacionales. Salvo escaramuzas diplomáticas, apoyos simbólicos como la Ley de simpatía en respaldo a Paraguay en 1870, posturas vacilantes en guerras como la de Malvinas o el genocidio palestino y el intercambio de insultos con Nicaragua, nuestra huella militar global ha sido mínima, afortunadamente. Intervenciones tangibles: el conflicto amazónico con Perú, el batallón enviado a Corea por Laureano Gómez para congraciarse con Estados Unidos y la denuncia de mercenarios colombianos presentes en Yemen, Haití, Sudán y Ucrania.

Yo, criado en un confort modesto pero seguro (estrato tres), jamás vi un bombardero ni un tanque; la idea de una bomba capaz de oscurecer el sol era y sigue siendo inimaginable. Para mí, la guerra era un concepto ficticio —literario o cinematográfico— más que una experiencia real.

Y como los viajes se viven tres veces —el imaginado, el real y el recordado—, al bajarme del tren nada tenía sentido. En mi cabeza rondaban escenas de Rapsodia en agosto de Kurosawa, de Cartas desde Iwo Jima y de Pearl Harbor. Pero Hiroshima no era un mausoleo detenido en 1945: era una urbe japonesa como cualquier otra, hipermoderna e histórica a la vez. Rascacielos de compañías automotrices mundialmente célebres, castillos feudales reconstruidos, perros robot, cerveza Asahi y okonomiyaki en cada esquina. De no ser por el Memorial, el Museo y la Cúpula de Genbaku —único edificio que resistió cerca del hipocentro—, nada indicaría que allí ocurrió una de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad.

(Advertencia: este relato se basa en cifras oficiales del Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima y en testimonios de hibakusha —supervivientes—. Los datos deben leerse como aproximaciones, dada la naturaleza de los hechos.)

El día que el reloj se detuvo

8:14 a.m., lunes 6 de agosto de 1945. Cielo despejado. Un día ordinario, en el marco de una guerra demencial que ya cumple cuatro años. La ciudad no había sido bombardeada; las personas estaban acostumbradas al sobrevuelo de aviones norteamericanos. Nadie sospechaba nada. Los 350.000 habitantes iniciaban su rutina diaria: hogares, escuelas, universidades, plazas, mercados, fábricas y comercios (el número de habitantes fluctúa según la fuente debido a la falta de registros y las constantes evacuaciones). Todo parecía rutinario; la catástrofe no avisó.

8:15 a.m. El reloj se detuvo. A 600 metros de altura, un destello blanco y cegador anunció el cataclismo. La explosión creó una nube blanca en forma de hongo que alcanzó la estratosfera. En tierra, el infierno: temperaturas entre 3000 y 4000 °C. Los más cercanos al hipocentro murieron “desintegrados” al instante. De muchos solo quedó la sombra fundida en el suelo o en las paredes aún en pie.

En un radio de dos kilómetros, prácticamente todas las casas de madera o ladrillo colapsaron, aplastando o atrapando a sus habitantes. Se desataron incendios. Los hibakusha describen “tormentas y torbellinos de fuego”. Miles agonizaron quemados vivos sin posibilidad de auxilio. Veinte minutos después, empezó a caer una lluvia negra y viscosa que oscureció el cielo, una mezcla de polvo, hollín y residuos radiactivos. El aire se enfrió. Los sobrevivientes recuerdan tanto un calor sofocante como un frío repentino en pleno verano.

La agonía

Hordas de personas huían o deambulaban erráticas. Niños, adultos y ancianos. Desnudos o con la ropa quemada adherida al cuerpo, caminaban con los brazos extendidos y la piel colgando en jirones. Otros permanecían sentados, exhaustos, con la mirada perdida y en silencio: figuras que ya no parecían humanas.

El río Otagawa se llenó de cadáveres. Muchos se lanzaron al agua para escapar del fuego, aliviar las quemaduras o calmar la sed. Algunos murieron ahogados; otros, arrastrados por la corriente. El agua se contaminó. El fuego continuó. El cielo negro se tornó rojo brillante. Las víctimas fatales al final del día se calcularon entre 50.000 y 100.000, la mayoría civiles. Dos tercios de los edificios —unos 60.000— quedaron reducidos a cenizas.

El transporte y las comunicaciones colapsaron. La ayuda masiva y las actividades de socorro comenzaron al día siguiente. Los heridos fueron transportados en camiones, trenes y barcos a pueblos cercanos. Quienes los acogieron quedaron horrorizados por su aspecto irreconocible.

Los insumos médicos se agotaron en horas, así como escasearon los doctores y enfermeras. El saneamiento y la higiene se deterioraron rápidamente. La ciudad se infestó de moscas. A falta de medicamentos y vendajes, las moscas invadían las heridas abiertas que pronto se llenaban de gusanos. Estos emitían un hedor terrible y agravaban el tormento de los heridos. Los cadáveres, descompuestos bajo el calor de agosto, eran incinerados uno tras otro sin siquiera confirmar sus identidades. Por toda la ciudad, el humo de las hogueras de cremación se elevaba día y noche.

La radiación hizo el resto: destruyó células, médula ósea y sistemas enteros. Personas sin lesiones externas experimentaron náuseas, hemorragias, pérdida repentina del cabello, vomitaron sangre, se cubrieron de manchas moradas y finalmente murieron. Años después, se dispararon los problemas de fertilidad, los casos de leucemia, cataratas y los cánceres de tiroides, mama y pulmón.

La salud mental también quedó marcada: presenciar un acto tan atroz, el dolor de perderlo todo, el miedo constante a enfermar y la confusión posguerra sumieron a muchos en depresión. Algunos sobrevivientes sufrieron discriminación por su apariencia o por el miedo de otros a la transmisión de enfermedades; otros cargaron con la culpa de seguir vivos. Tras la bomba, el problema no fue solo qué comer o dónde dormir, sino encontrar un motivo para seguir viviendo.

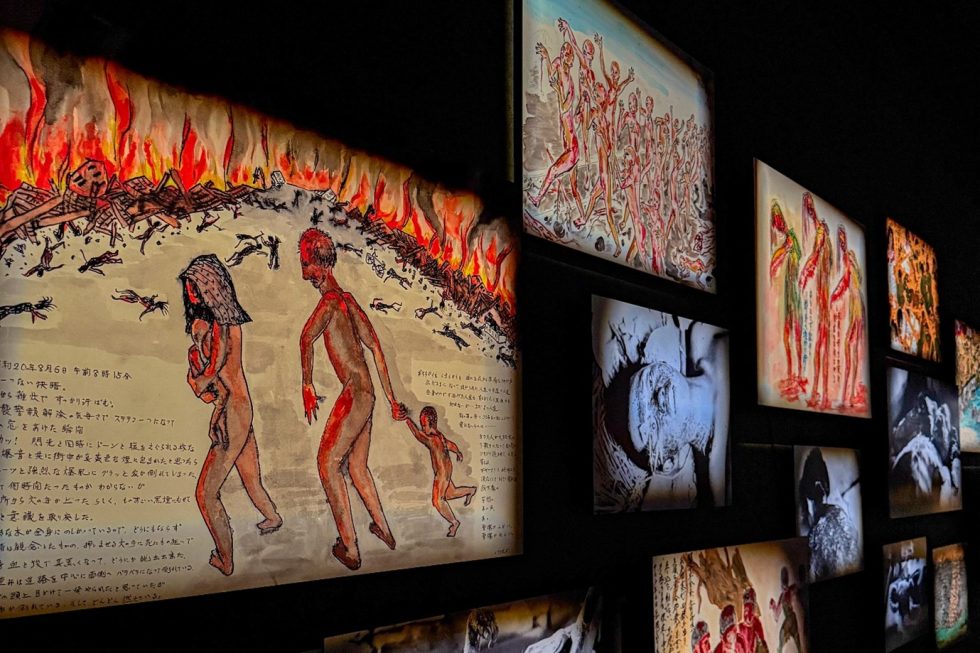

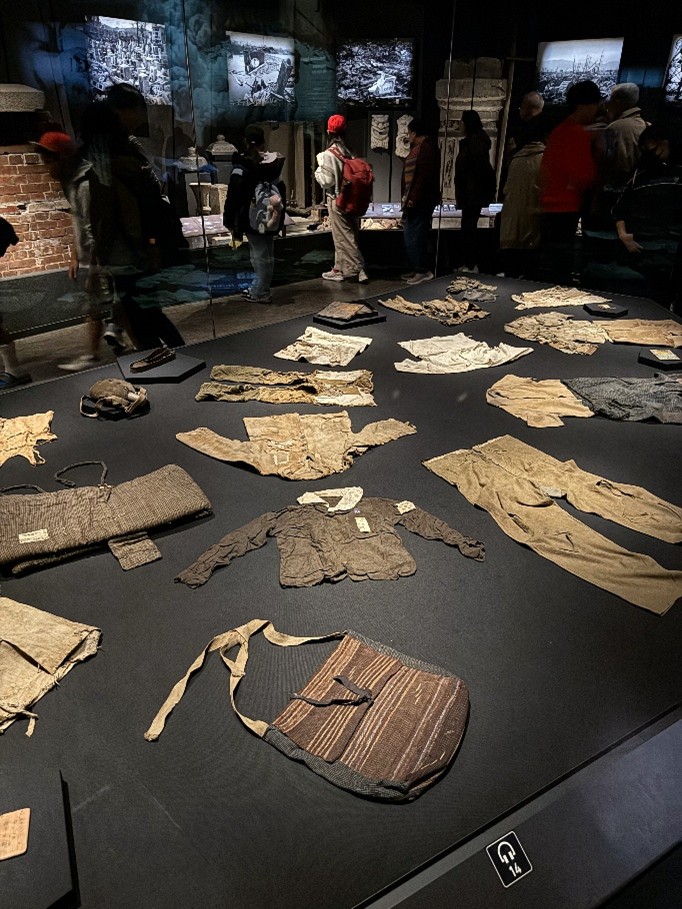

La visita al museo fue tan dolorosa como necesaria. Las fotografías de Hiroshima arrasada, los artículos personales de las víctimas, su ropa, sus juguetes y, en especial, los impactantes dibujos realizados por los sobrevivientes —que parecen bocetos de un infierno aún no escrito—, son evidencia de la maldad y la barbarie acontecida.

También conocí la historia de Sadako Sasaki. Una niña que con apenas dos años sobrevivió al ataque, pero desarrolló leucemia una década después. A la edad de 12 años, comenzó a plegar grullas de papel con la esperanza de curarse, siguiendo la tradición japonesa que les atribuye inmortalidad y salud. “Si haces 1.000 grullas, se concederá un deseo”, es la creencia tradicional. Según relatos populares, Sadako murió habiendo hecho 644; sus amigos completaron las restantes y la enterraron con estas. La ciudad erigió en su honor el Monumento a la Paz de los Niños. Hoy es un sitio de peregrinación para los estudiantes japoneses, que, como parte de sus compromisos escolares, viajan a Hiroshima a conocer su historia. Durante su visita rinden homenajes a Sadako con cantos y poemas, y además ofrendan miles de grullas de origami con mensajes de rechazo a las armas nucleares y la esperanza de que nunca se repita tal horror.

El contexto y la infamia

“Japón está enfermo de geografía” es la metáfora que emplea Diana Uribe. Entre 1931 y 1945, el ejército imperial japonés llevó a cabo un proyecto expansionista que incluyó atroces crímenes de guerra y de lesa humanidad, particularmente crueles en China, Corea, el Sudeste Asiático y otras regiones: Masacres, violaciones sistemáticas, esclavitud sexual, tortura, trabajos forzados y espantosos experimentos biológicos y químicos en prisioneros vivos (recomendado: Masacre de Nankín, Unidad 731).

El ataque a Pearl Harbor —ingenuo y temerario— desencadenó la respuesta de Estados Unidos. Tras años de una guerra ineficiente, costosa y desgastante, Truman impuso un ultimátum. Ante la negativa de rendición incondicional, la amenaza de “destrucción rápida y absoluta” se materializó. El bombardero Enola Gay soltó sobre Hiroshima la bomba de uranio Little Boy. Japón no se rindió. Tres días después, Bockscar dejó caer sobre Nagasaki la bomba de plutonio Fat Man, cuyo objetivo inicial era Kokura, pero las malas condiciones climáticas cambiaron el destino.

No hay consenso ni cifras definitivas sobre las muertes inmediatas ni sobre las posteriores por los efectos —por entonces poco conocidos— de la radiación. Para diciembre de 1945, los cálculos conservadores hablan de 110.000 muertes; otras estimaciones elevan los números por encima de 210.000. Sea cual sea la cifra, fue la destrucción más inmediata y devastadora que haya padecido una nación en un solo acto.

Al cumplirse 80 años de la bomba, y tras el privilegio de haber conocido ambas caras de la historia: Pearl Harbor en 2023 e Hiroshima en 2024, considero que lo ocurrido fue un crimen: una decisión infame, inmoral e innecesaria. De un lado está el carácter experimental del ataque, soportado en documentos del Proyecto Manhattan. Ciudades intactas fueron elegidas deliberadamente para comprobar los efectos catastróficos ya anticipados. Se ignoraron las advertencias de los científicos que recomendaron no usar la bomba sobre población civil, conscientes de sus consecuencias. Y aunque nunca sabremos el desenlace alternativo de la guerra, varios análisis sugieren una probable rendición o derrota militar de Japón, sin necesidad de semejante horror.

¿Cuál habría sido el desenlace de la guerra sin el uso de la bomba? Se habla de cuatro escenarios plausibles: invasión terrestre a Japón (Operación Downfall), bloqueo naval y bombardeos convencionales, invasión de la Unión Soviética y rendición unilateral. De cualquier modo, todos apuntan a la derrota o rendición japonesa, pero con muchas más bajas militares y civiles, probablemente tras la presión combinada de la URSS y EE. UU. Es posible que la guerra hubiera durado varios meses más, y que Japón hubiera quedado dividido en zonas de ocupación (similar a Alemania), alterando drásticamente la geopolítica de Asia durante la Guerra Fría.

Si bien no puede desconocerse ni minimizarse la responsabilidad histórica de Japón, y aunque persiste cierto negacionismo —ligado al nacionalismo—, la sociedad japonesa —en su mayoría— está comprometida con la verdad, el perdón y la no repetición. Quienes apoyan las acciones norteamericanas olvidan que, incluso en el conflicto más cruento, existen reglas y límites legales y morales —algunos con siglos de tradición—, como limitar el daño a civiles, no envenenar agua ni alimentos, proteger a mujeres y niños. Ni siquiera en la guerra todo está permitido.