Ayer a las siete y media mi esposa y yo llamamos a nuestra hija al celular de mi tía, en cuya cama se la pasa dando vueltacanelas con la nietita de mi prima. Pero se cayó la llamada. Recordé que ella y otros tres tíos aún se sirven del teléfono fijo, de modo que marqué usando el prefijo 606 para Manizales.

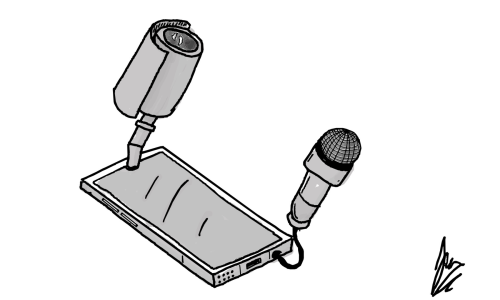

Logré mi cometido o eso creí. Que mi niña de cuatro años hiciera algo inédito: comunicarse a través del aparato análogo —negro, con teclas de goma— imaginando el asombro de ella al prescindir del omnipresente smartphone.

Luego de las preguntas de rigor, di rienda suelta a la nostalgia sin aquel pavor noventero de los milenials y predecesores por la facturación de las llamadas a larga distancia. Vivimos a 167 kilómetros de la capital.

—¿Pregúntele cómo es el teléfono del que está hablando? —le dije a la esposa. Mi sugerencia aró en el mar. Cuando mi melancolía repitió la pregunta, fue acallada con un “¿¡para qué saber eso!?”.

—No sabe lo que entraña tener una conversación por teléfono fijo a estas alturas —fustigué a la centennial madre y pasamos a inquirir a la niña sobre comida y juegos del día.

La cosa quedó ahí, pero no para rondarme soberanía de aquellos aparatos que hogaño ya ni se encuentran en los cuartos de San Alejo.

Había que ver cuánto valía el tiempo en línea en esa época. Recuerdo que un tío debió pagar el equivalente a medio millón de pesos actuales en la factura del teléfono cuando sufrió la adicción a las famosas líneas calientes en las que una sensual voz exultaba las pasiones venéreas de los adultos libidinosos.

Pero no hablo del valor de la factura, o no directamente, sino de la calidad de la conversación. Como los minutos eran limitados, la conversación no tenía carácter desechable como algunas de las videollamadas actuales, en las que por su “gratuidad” se les suele dedicar poca energía. Fue Miguel de Carvantes quien dijo: “La abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se estimen; y la escasez, aun de las malas, se suele estimar en algo”.

A los 13 tuve una novia. Lorena. Recuerdo que el tiempo de llamada era limitado por ella, por algo que nunca pude comprobar. A pesar de que yo era el que hacía la llamada, ella insistía en que a los cinco minutos el costo se compartía, por lo que se apuraba a colgar por la amenaza de la factura.

Ni qué decir de la polla del Mundial de Francia 1998, en la que el país se ilusionaba con que Léider Preciado nos pusiera a ganar, y a nosotros la apuesta. El gasto en llamadas fue considerable y aunque creo que acertamos cuando ganamos a 1-0 a Túnez con gol del tumaqueño, no obtuvimos premios.

Otro gasto que justificaba mi mamá era cuando llamábamos a Caracol Radio a preguntar información para tareas del bachillerato, o a la emisora La Mega a pedir canciones o participar en programas (de esto apenas se está enterando ahora ella). Ahí sí gané un concurso del que más enumerara objetos sin tomar aire de nuevo. Recuerdo haber ido al RCN de Chipre a reclamar mi combo de aseo de Gillette, cuando La Mega era tan cool como el MTV. Nunca llegué a dedicar una canción llamando por teléfono fijo al programa Música para soñar despiertos de Veracruz Internacional por no tener a quien.

Nunca tuvimos teléfono de disco en la casa, pero mi tía, la del primer párrafo, sí tenía uno y naturalmente que lo usé, incluso usando un lapicito. Cuando marcaba mal un número, llegué a insultar a la voz que decía “el número marcado ha sido equivocado. Emtelsa, su empresa de telecomunicaciones”, hasta que, al no recibir respuesta, dilucidé que era un pregrabado. Esta semana le dije a la esposa que insultara a Siri, la asistente por voz del Iphone. “Sapa hijueputa”, le dijo ella, a lo que el bot respondió “inteligentemente”: “eso no está bien”.

Pocas veces, pues escuché que habían inventado un tal identificador de llamadas, llamé a un número aleatorio del directorio telefónico (el tema del directorio da para otro artículo nostálgico) preguntando infantilismos de la guisa “¿buenas tardes, ahí lavan ropa?”, esperar que respondieran “no” y bromear: “Ja, muchos cochinos”. Pero por lo general tiraban el teléfono.

El man de Movistar que nos instaló el combo de internet y tv cable en agosto dijo que aún había triple play, que ahí estaba el puerto para teléfono fijo, que solo necesitaba una coca. Estoy tentado a comprarme una e instalarla. Ya tengo la martingala para que no me acusen de enfermo de la melancolía: no comprar uno de disco y decir que es para hablar con la niña cuando estemos fuera, sin la amenaza antinostálgica del smartphone.