1.

Valle anchuroso de Risaralda, valle lindo y macho que se va regando entre dos cordilleras como una mancha de tinta verde. Llanura de dulce nombre, que de tan serlo se deslíe en los labios como un confite de infancia y al pronunciarlo se oyen puntilleos de tiple guerrillero y sonajas de bambuco parrandista.

Llano esmeraldino y fanfarrón como un cadete de primeras armas, prado caldense donde la vida es sabrosa, el sol bueno, y el agua clara; vallecito que tiene la epidermis y las colinas acribilladas de palmeras, mansos ríos que acunan los guaduales soñolientos, en cuyas orillas hay hembras sensuales de ondulado caminar, como las samaritanas, y unos mocetones pendencieros que echan al dado la vida, porque las mujeres les digan guapos.

En el principio era la selva. Era en el principio la selva inmensa, silenciosa, poblada de misterio y de osadía. Los siglos rodaban sobre el lomo del río al vaivén de las aguas, y los robustos árboles tutelares, coronados de orquídeas, como dioses, presenciaban taciturnos el desfile infinito de las centurias.

Nadie había pisado la montaña con pagano pie, y el vasto mutismo vegetal no soñó nunca con el trueno demoledor de las hachas implacables. Apenas, el cutis morenito de la tierra había sufrido la pezuña de la bestia, o el rasguño del ave vagabunda. Como en la noche del génesis, los ríos se desbordaban por cauces naturales, las fieras dormían sus siestas en las playas, confiadas y pacíficas, y el sol cumplía democráticamente su itinerario de luz, cada mañana, lo mismo para los esteros ruborizados de garzas, que para los penachos marciales de los árboles abuelos. Sus rayos equitativos alumbraban por igual los ojos fúlgidos del tigre y las pupilas muradas de mansedumbre de las palomas; y todo el valle era feliz porque esa tierra doncellona no había sido violada aún por las sandalias de los hombres.

Pero un día, un negro desvirgó la pubertad de la montaña. Vino, caballero sobre una balsa, en gitano errabundaje, huyendo de la guerra civil, y allí plantó su tienda, absorto ante este valle de dicha, abrigado por dos cordilleras y ceñido por dos ríos fraternales.

Por un lado, el Cauca marchaba silencioso, rumbo al Magdalena, y por el otro, el Risaralda, filosófico, discurría entre una avenida de encendidos písamos. Los cacaotales de ambas orillas perfumaban la selva y abrían sus mazorcas rosadas para mostrar sonrisas de miel silvestre y aromas regaladísimas.

Salvador Rojas, allá por el año cincuenta, quizás, edificó el primer rancho y tomó posesión y soberanía del valle. Luego fue a Cartago a participar el descubrimiento de Canaám y a traer compadres del negrerío para fundar el villorrio.

Con varios negros aventureros y alebrestados se vino Salvadorcillo, trayendo, capitán general, al Maestro Agustín López, arquitecto de ocasión, carpintero de oficio, albañil a veces y hasta cantor en horas de vacancia.

Este Agustinejo fue el primero que construyó un tambo de habitación a orillas del Cauca, y en riberas del Risaralda hizo unos cuantos para alquilar a la negredumbre.

Diez o doce andarines de ébano se reunieron allí, anclaron sus ensueños en tierra tan querendona y nombraron el lugar «Sopinga», apelativo sonoro, muy bien puesto, de sabor negruzco y fácil deletreo.

Eran todos ellos unos ginesillos sirvengüenzones, unos avispados cojuelos de rompe y rasga, una alegre canalluza de guerras civiles, morralla de guerrillas, contrabandistas de profesión, atorrantes y perdularios, amigos de entreveros con autoridades y alguaciles, aficionados a correrse sus vidrios y a hacer firuletes con la «peinilla» a los prójimos que no les eran simpáticos. Menos hábiles para el trabajo que para la pesca y caza, curtidos por el sol, con una briosa y sólida arquitectura muscular, solían hacer sus faenas con lentitud africana, porque más confiaban en la providencia de la tierra que en la fuerza de sus brazos, brillantes de charol y de molicie.

A esas zonas llegaron por derecho de aventura y de conquista. Aunque no habían sido holladas por planta humana, dueña tenían y lo era doña Hersilia Sánchez, que las hubo por herencia desde el coloniaje. Pero esta mujer, inambiciosa y desaprensiva, permitió la ocupación de hecho y toleró que los negros se adueñaran de una parte del rico latifundio.

A poco cundió noticia entre la mulatería caucana, la negranza de Marmato y el zambaje de Antioquia, de la querencia fundada para ellos en el vértice de los ríos Cauca y Risaralda y allá afluyeron hasta formar talvez dos centenares.

Así, en esa encrucijada, surgió Nigricia con todo su libertad y tragedia, rebelde y descontentadiza, evasión de las tiranías blancas, tierra libre y fecunda en donde la «autoridá» no podría hacer sonar los rebenques sobre las negras espaldas, padecidas de tanto trabajadas.

El mulato Pioquinto Franco y Pedro Salazar empezaron cultivos de tabaco y a elaborar un delicioso aguardiente de contrabando, al mismo tiempo que cultivaban cacao para llevar a los abajeños de Cartago.

Estas gentes estaban incrustadas en la selva y no conocieron trochas, atajos, ni caminos. El único vehículo era la canoa, que echaban sobre el agua, camino del mercado cargaüeño, a donde llevaban cigarros hechizos, aguardiente contrabandeado, cacao seco y algunos animalejos montaraces. El zambaje regresaba, al amor del agua, con panela, mecha amarilla, zarazas y muselinas de vistosos colores y poco precio, para el mujerío de Sopinga.

La plaza de mercado era el propio Cauca, en cuyas aguas mecíanse infinidad de canoas y balsas repletas de abalorios, de frutos y de cacharros. Los compradores se adentraban en barquitas ágiles, que se movían obedientes como bestezuelas domésticas, por todos los claros del río.

Vida tranquilaza la de estas gentes huidizas. Los hombres, cuando estaban de pascuas, es decir, con el humor menos agrio, salían a cazar, y a la hora del ángelus presentábanse con lindas piezas peleadas con bravura: uno traía guagua, otro venado, lancho éste, aquél un zaino, quién un guatín apetecible, y el más machito, un compadre tigre cazado mano a mano en brutal riña, para vender en Cartago su preciosa piel cribada de manchas amarillas y negras de sensual terciopelo. Otros, aparecíanse con buena pesca de jetudos, biringos, bocachicos y bagres de carnes muy blanduchas y exquisitos sabores.

Pero casi toda la semana, los hombres pasábanse las horas del día al pie del rancho, bajo la sombra del árbol, desnudos entre la hamaca, fumando cachimbas de tabaco de buen humo y mejor aroma, en tanto que las negras trabajaban como burros en quehaceres de casa y lavando ropas a la orilla del río.

Los sopingos eran gentes rascapulgas y quisquillosas, de una erudita barbarie. Malgeniados, la riña era su diversión y un hombre hacíase despreciable si alguna vez había sido derrotado o no había cometido siquiera un homicidio.

La mayor parte de ellos tenía tela cortada con la policía e incurrieron durante las guerras civiles en toda clase de infracciones y delitos. Sopinga fue la ínsula escogida para aterrizar allí pícaros y perdonavidas de costumbres bárbaras, que emigraron de los centros urbanos con el fin de hacer de las suyas bajo el sombrío de una selva inaccesible a la pezuña del blanco.

Una muralla densa de mosquitos, zancudos y de cuanto bicho hace del europeo un pobre estropajo de cementerio, se coligaban para oponerse a su conquista, y en cambio, el boscaje abría puerta franca al negro, cuya piel rechaza naturalmente todas las plagas que a los hombres civilizados destruyen y envilecen.

Ya llevaban algunos años de residencia los atrevidos negros, en la jungla ardiente, sin que se les molestase. Sin embargo, el menos pensado día, las autoridades de Cartago, en vista de que acrecían las noticias de riñas y asesinatos semaneros en el recién nacido villorrio, enviaron un piquete de policía y un corregidor enérgico para poner paz, garantizar vidas y hacer sentir a la negrocracia la fuerza de la ley.

Olimpo García se llamaba el señor Corregidor y habitante fue un tiempo de la naciente Sopinga. Allí tuvo compadres y amigos, convivió con ellos, fue querido y respetado, y esta circunstancia motivó su nombramiento. En Cartago conocían la índole vidriosa de los sopingos, y por eso trataron de acertar, enviando a Olimpillo, un mozuelo de jarana y de peinilla, con vinculaciones en el caserío, todo esto con la esperanza de que fuese acatado por los ariscos habitantes.

El corregidor olímpico fue recibido, a pesar del cariño que le tenían los negros, con una rechifla de duración, que amostazó lo suficiente al representante de la autoridad.

Desde que lo divisaron a unas cuadras de distancia, sabedores de la misión que traía, los vecinos se revolvieron y encamináronse al encuentro del Corregidor, protestando por la intromisión de los blancos en sus asuntos. Y como el señor Corregidor les explicara que venía a dar garantías, a proteger las vidas ciudadanas y a hacer obedecer la ley, Juancho Marín se le requintó frente a frente, diciéndole:

—Mire compadre: agradezca que usté es de los nuestros, porque de lo contrario, ya nos lo habríamos embutido de una mascada, como sabé que hay uvas.

—Pero compa, —repuso el Corregidor— si yo no vengo a lamboniarlos sino únicamente a hacer respetá la autoridá….

—¡Qué autoridá ni qué pan caliente! O se larga ligero de esta tierra, o nos lo embodegamos mientras se persina un fraile. Aquí no se li ha tocao cacho a naides para que se metan de acomedidos….

Y esto diciendo Juanchito Marín, el más guapetó de la tribu, se le abalanzó a don Olimpo García, le agarró el bastón de mando, lo volvió picadillos a machete y los arrojó con gesto despreciativo a las aguas del Risaralda.

Con esta ceremonia, la ciudadanía de Sopinga, quería decir que no aceptaba autoridades emanadas de blancos y que deseaba regirse libremente, a su manera.

El buen Olimpo García, que conocía el almendrón y estaba al tanto de la índole de sus compadres, adhirió a los negros, renunció el cargo, hizo saber a las autoridades de Cartago la irreductible idiosincrasia del nuevo villorrio y se quedó a vivir con sus amigos de otros tiempos.

La policía, con la ayuda del propio Corregidor, fue desarmada, apaleados los gendarmes, devueltos con maneas y teñidas las caras de achiote y de carbón, para que al llegar a Cartago, las autoridades se dieran cuenta de que se habían puesto en ridículo y que todo sería inútil para someterlos.

Entre tanto, los sopingos quedáronse con su compadre Olimpo, lo atendieron con largura, reintegráronlo a la cimarronería del puerto, y todos celebraron la pordebajeada que se había dado a los afuereños alguaciles que intentaron turbar sus costumbres, usos, tradiciones y existencias.

Así, dentro de una órbita de rebeldía, sin más ley que sus instintos ni otra autoridad que la fuerza del más guapo, fueron discurriendo los primeros años de Sopinga, la aldeíta criolla que en el vértice de dos ríos edénicos, fundaron Salvador Rojas y el Maestro Agustín López, arquitecto y albañil, trovador y juerguista, quienes imprimieron al pueblaco sus personalidades cambiadizas, arisconas y resueltas.

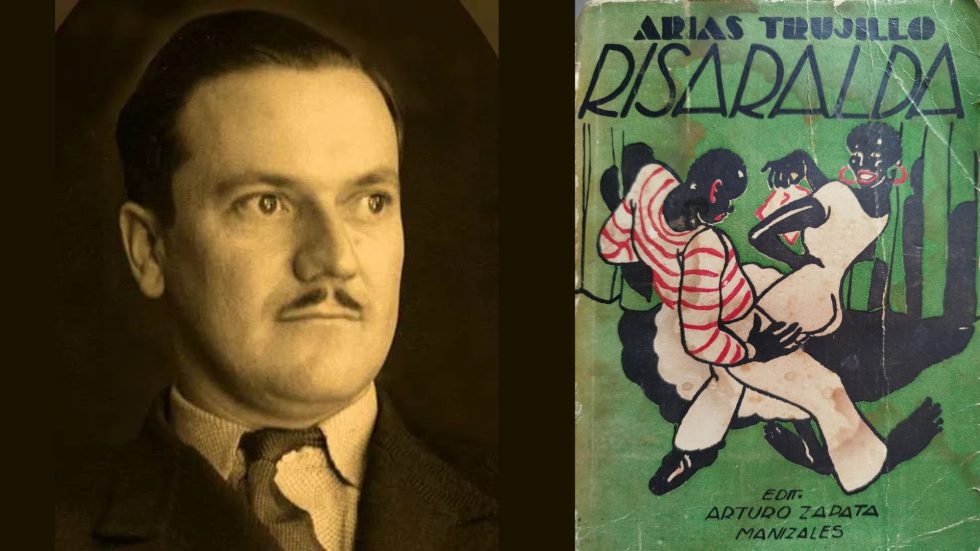

Este miércoles 26 de noviembre a las 5:00 p. m. el historiador Albeiro Valencia Llano y la profesora Adriana Villegas Botero conversarán en el Centro Cultural del Banco de la República sobre los 90 años de Risaralda y la vida y obra de Bernardo Arias Trujillo.

Risaralda

Bernardo Arias Trujillo

Editorial de Arturo Zapata

Manizales

Noviembre de 1935

268 páginas