Cuentan las crónicas de indias que el adelantado Gonzalo Jiménez de Quesada, además de fundar Santafé de Bogotá en 1538, alzó una población en el valle del Alto Magdalena, al norte del Tolima, que llamó Santa Águeda de Gualí. En ese entonces, el siglo XVI, los conquistadores españoles recorrían el continente de cabo a rabo con sus caballos y tropas pequeñas, e iban erigiendo pueblos de acuerdo a intereses militares o recursos que enriquecieran a la Corona. Fue así como en 1573, y bajo orden de la Real Audiencia y Cancillería Real de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, le ordenaron a don Gonzalo ir a pacificar a los indígenas Gualí asentados en la zona de San Sebastián de Mariquita y, tras luchas intensas que diezmaron su ejército y el de los nativos, levantó un pueblo en honor a la santa, virgen y mártir nacida en Catania (Italia). Uno que sería un fortín militar y que serviría de centro de acopio de los tesoros extraídos de las montañas aledañas; uno que desapareció sin dejar rastro, salvo su nombre registrado en documentos de hace 450 años.

Ahora saltamos en el tiempo, a los años 80 del siglo XX. En la televisión colombiana había un programa llamado Colombia Oculta (1987 – 1992), donde el periodista Roberto Tovar Gaitán recorría el país para mostrarnos sus riquezas naturales y tesoros culturales. En esas investigaciones, el reportero de bigote y chaleco multipropósito se encontró con la historia de Santa Águeda de Gualí y se puso en la tarea de rastrearla. Así fue como llegó a Falan, un pueblo del Tolima fundado en 1749 en las laderas de la Cordillera Occidental y cuyo nombre original es Rosario de Lajas. Al norte limita con los municipios de Fresno y Mariquita y al sureste con el tristemente célebre Armero. Allí se cultivan cacao, café, yuca y plátano, pero en medio de su vocación agrícola había un antecedente minero.

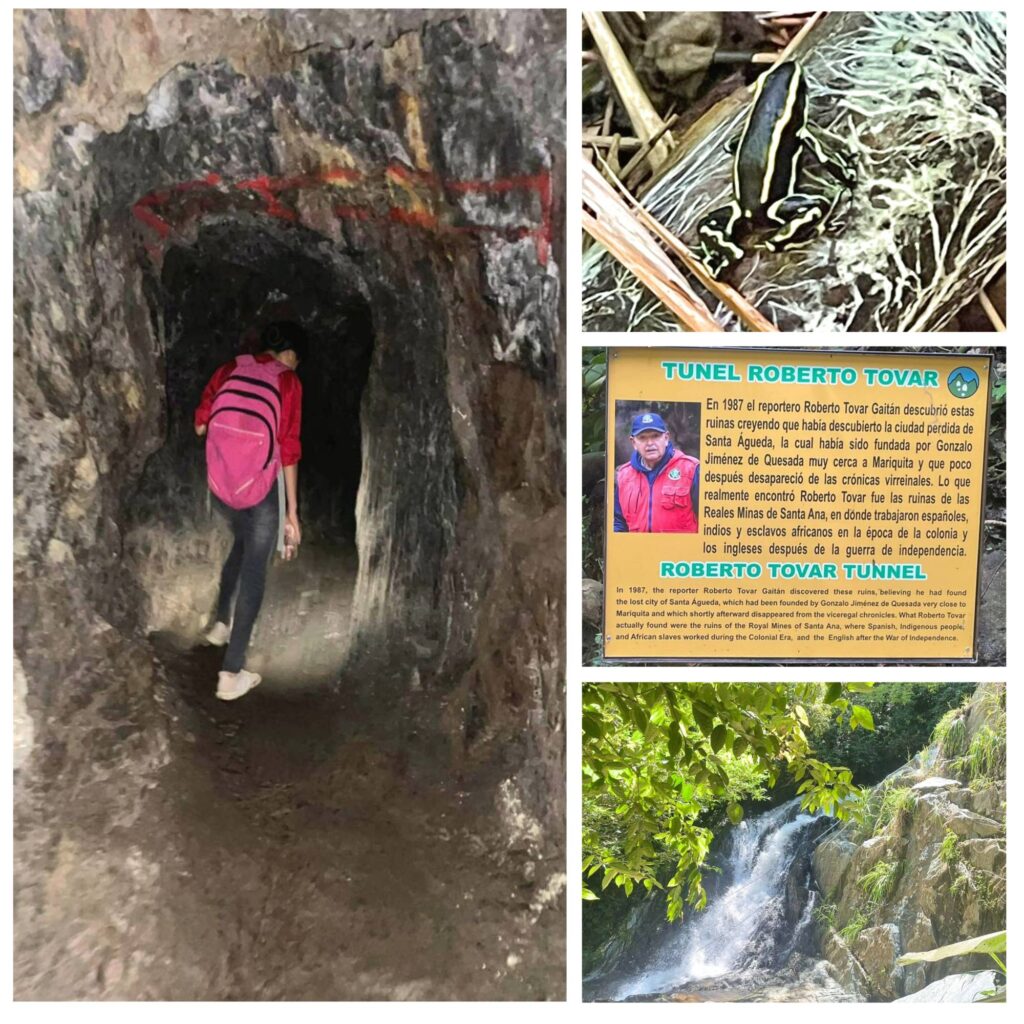

Tovar Gaitán se metió entre en la selva húmeda tropical que las fincas, a 990 msnm, todavía no habían tumbado y allí, reclamada de nuevo por el monte, se topó con unas edificaciones en piedra de laja y cal y canto. “La ciudad perdida de Santa Águeda”, pensó Tovar. Sin embargo, a medida que fue explorando la zona encontró túneles, restos de puentes, socavones de hasta 45 metros de profundidad, hornos y drenajes. No había rastros de una ingeniería que indicara la planificación de un pueblo colonial, pero sí de una empresa. Lo que el reportero de la televisión encontró fue lo que quedaba de las Reales Minas de Santa Ana donde, desde finales del siglo XVI y hasta el siglo XIX, se explotó plata de la montaña y oro de lo que hoy se conoce como la quebrada Morales.

Turismo de aventura

La expresión “ciudad perdida” invita a la aventura. A la cabeza se vienen nombres como el del explorador estadounidense Hiram Bingham, quien en 1911 publicó el hallazgo de Machu Picchu (Perú) a la que llamó “la ciudad perdida de los Incas”. Los de Gilberto Cadavid y Luisa Fernanda Herrera, quienes lideraron el equipo de arqueólogos que registraron a Buritaca 200, la “ciudad perdida de los Tayronas”; hallada en 1976 y que había sido abandonada en medio de la Sierra Nevada de Santa Marta (Colombia) en 1650. El del geógrafo Percy Harrison Fawcet, quien en 1925 se perdió en medio de la selva del Mato Grosso (Brasil) mientras buscaba la “ciudad perdida de Z”. Del explorador Juan Ponce de León y sus periplos por el Caribe en búsqueda de la Fuente de la Eterna Juventud. Del mismo Gonzalo Jiménez de Quesada y su ambición por hallar el tesoro de El Dorado de los muiscas… O Indiana Jones y sus andanzas en el cine.

Falan se vende como el sitio de la “ciudad perdida”, a pesar de que ya se sabe que lo que se encontró fueron las ruinas de un complejo minero que operó por cerca de 400 años bajo el poder español. Posteriormente, y durante cinco décadas, estuvo controlado por los ingleses. Precisamente de ahí viene el nombre de este municipio tolimense con menos de 10 mil habitantes: En 1842 un irlandés llamado Thomas Fallon llegó a Santa Ana (como se llamaba para ese entonces la otrora Rosario de Lajas) para administrar las minas. Allí tuvo un hijo, Diego, quien sería uno de los poetas más importantes de Latinoamérica en el siglo XIX. En honor a este hijo ilustre, en 1930 al pueblo lo rebautizaron como “Falan”, que es como se pronuncia el apellido del poeta de marras quien, además, es el tatarabuelo del expresidente de Colombia Ernesto Samper Pizano.

A la entrada de la Reserva Natural Ciudad Perdida de Falan, a 1 kilómetro de la cabecera municipal, hay un mapa del lugar y las actividades a las que se pueden acceder: canopy, torrentismo, camping, puente tibetano y nadar en los diferentes charcos que se forman en la quebrada Morales. Pero la atracción principal y por la que decenas de turistas van semanalmente hasta este sitio es la caminata de unas 4 horas a través de la reserva hasta las Reales Minas de Santa Ana.

Sara Bustos es una falanense que trabaja como guía de turismo y quien me contará la historia del lugar mientras descendemos cerca de 3 kilómetros a través de esa montaña. El camino es angosto y, como es temporada de lluvias en Colombia, hay barro y las piedras se ponen lisas. Pero ese día hace calor y el termómetro ronda los 30° C; a pesar de que los árboles bloquean el sol del mediodía, el cuerpo siente el sofoco de la humedad del ambiente. Sara se detiene junto a la parte alta de la quebrada Morales para ver cómo cae entre la peña: “Esta es la cascada Humboldt y es donde se practica el torrentismo. Con ayuda de cuerdas y arneses los visitantes pueden descender los 40 metros de la caída de agua hasta el Charco del Guatín”.

Avanzamos. Por momentos se escucha sobre nosotros el sonido de la polea sobre la línea de canopy. Es como un zumbido – “zzzzzzzz” – a veces acompañado del grito de emoción (o susto) del turista. Pero no los vemos, van muy por encima de los árboles que nos tapan a Sara y a mí. En cada remanso del río nos detenemos; cada parada lleva el nombre de algún expedicionario que pasó por allí. Están José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas, integrantes de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada, que se realizó entre 1783 y 1816, y donde se clasificaron unas 20 mil especies vegetales y 7 mil animales. Están Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, naturalistas europeos que a inicios del siglo XIX recorrieron el continente americano documentando sus hallazgos. Tampoco faltan los santos Joaquín y Ana, abuelos maternos de Jesús, ni los animales: Charco de las Mariposas, Charco del Cangrejo, Charco los Lagartos… Y, por supuesto, una parada lleva el nombre del descubridor del lugar: Roberto Tovar Gaitán.

Durante el recorrido se atraviesa la quebrada Morales varias veces, usando puentes en guadua y metal. Se ven las mariposas morpho, cuyas alas iridiscentes dan ese efecto tornasol con cada destello de luz solar; serpientes y lagartijas que se deslizan entre la hojarasca al sentir los pasos humanos; ranas punta de flecha, buscadas por los indígenas de la zona para usar la toxina que sale de su piel para envenenar sus saetas y dardos con el fin de paralizar y cazar pequeños mamíferos como saínos, monos y guatines. También hay micos tití, pero hay que tener suerte para pillarlos entre el follaje.

Mitos subterráneos

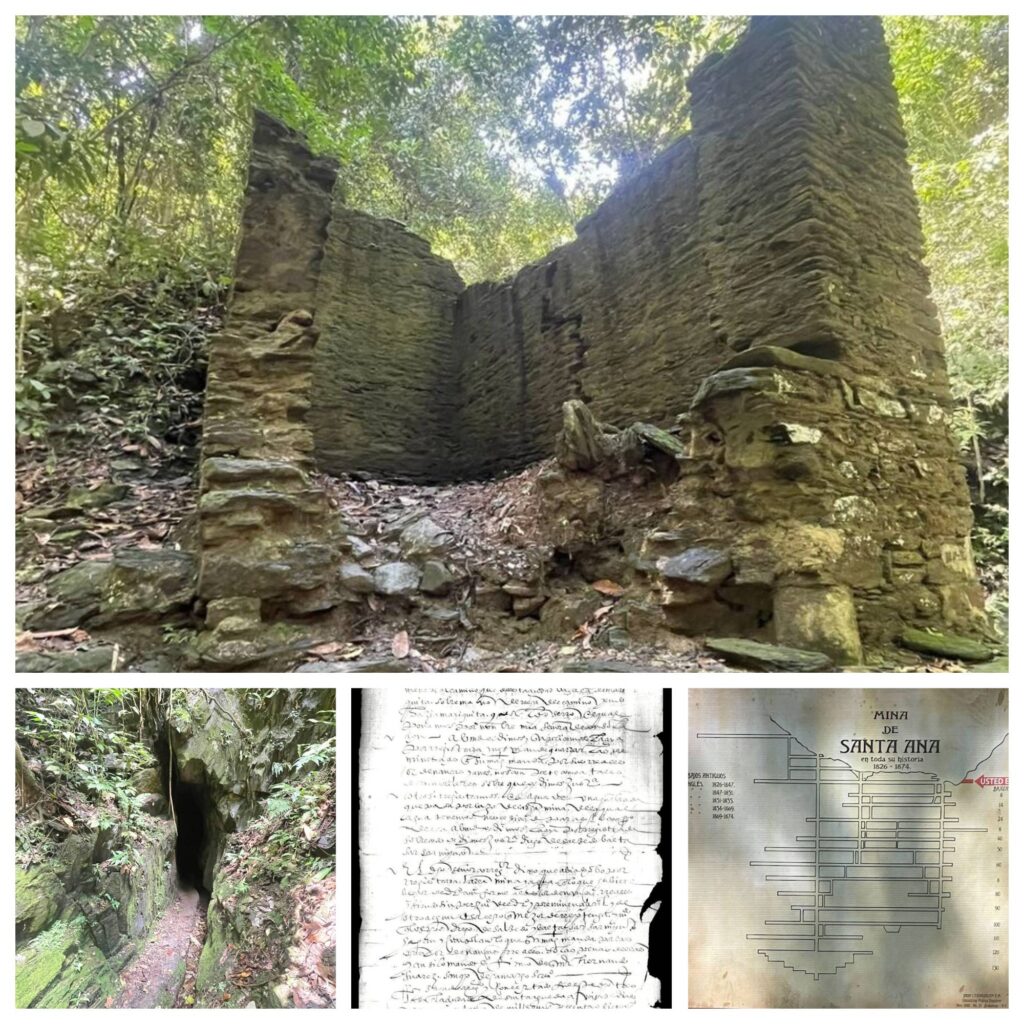

El cansancio del descenso se olvida al llegar a las primeras ruinas. Son las bodegas de lo que sería el polvorín: el sitio donde los españoles almacenaban la pólvora usada para detonar el interior de la montaña en busca de minerales preciosos. De esta estructura sin techo quedan los muros gruesos levantados con esa roca sedimentaria plana, de arenisca micácea y alto contenido en cuarzo. Lajas, recubiertas de musgo y líquenes, pegadas con esa argamasa de cal, arena y un aglutinante natural como la sangre o el huevo. Su resistencia al paso del tiempo y la naturaleza evidencian la calidad de la obra.

Más adelante se empiezan a ver lo que fueron las excavaciones y los socavones; muros de contención y restos de lo que pudieron ser las bases de un puente. Y los túneles. El primero es el de Bonpland, bautizado en honor al médico, botánico y naturalista francés que, en 1801, acompaño a Humboldt en su expedición científica por América con el fin de estudiar la flora tropical. Más adelante está el Túnel Delhuyar, por el químico español Juan José Delhuyar y Lubice, descubridor del wolframio (o tungsteno) y que en 1784 fue enviado por el rey Carlos III al Virreinato de la Nueva Granada a administrar las Reales Minas de Santa Ana. Cruzarlo es meterse en la oscuridad y la compañía de murciélagos.

También están los túneles de Diego Falan, el de Simón Bolívar y el de Roberto Tovar. El del periodista es, quizá, el más enigmático pues, según Sara, este se extendería hasta la antigua Casa de la Moneda de Mariquita. Eso son poco más de 20 kilómetros y, según el mismo Tovar Gaitán, hace parte de una red de 30 túneles que datan de la época de la colonia y que conectarían a Falan con Mariquita y el puerto de Honda. Dicen que por estas estructuras subterráneas se movían el oro y la plata encontrados en la región, para evitar posibles asaltos.

“Solo se pueden avanzar unos metros porque hay partes que ya están inundadas y otras se derrumbaron”, me explica la guía. Voy hasta la boca del túnel, que es estrecho y fresco en su entrada, y me dejo tragar por la oscuridad. ¿Cómo los construyeron? ¿Cuánto tardaron en hacerlos? Sara me cuenta que en este sitio trabajaron indígenas y, cuando estos se rebelaron y se fueron del lugar, llevaron negros traídos del África. “Unos 4 mil esclavos”, dice, que sumados a cuatro siglos de explotación permiten muchos trabajos y exploraciones.

Precisamente en la Plazoleta Santa Ana, el lugar que se cree fue el centro de ese conjunto de minas argentíferas, está el Túnel de los Esclavos. Allí hay un letrero que reza:

En las Reales Minas de Santa Ana trabajaron esclavos africanos traídos por la Corona Española y bajo la figura engañosa de la “mita” esclavizaron también a los indígenas de la región como Panches y Pantágoras.

La mayoría de esclavos y de indígenas murieron por los trabajos forzados a los que fueron sometidos y es por esta razón que en el Norte del Tolima no quedan poblaciones indígenas. (sic)

Lo cierto es que no hay evidencias de estructuras subterráneas de kilómetros en este lugar; probablemente eran socavones de donde extraían material. Otros eran túneles, de 200 o 300 metros de longitud, que hacían parte de los 155 kilómetros del Camino Real de Santa Fe – Honda, que fue la ruta comercial de los españoles desde el siglo XVI hasta el siglo XX. O nichos de resguardo de tropas o forajidos.

Explotación y desarrollo

Hay tres momentos sobre la presencia de los europeos en esta historia. El primero es el de la conquista, que inicia con la llegada de Cristóbal Colón a “las Indias” en 1492 y se extiende hasta mediados del siglo XVI, época por la que a Gonzalo Jiménez de Quesada y otros conquistadores, como Nicolás de Federmann y Sebastián de Belalcázar, les encomendaron cuidar y extender el Virreinato de Nueva Granada. Iban con sus tropas sometiendo nativos y cambiando oro por baratijas. O simplemente tomándolo por la fuerza.

Y fundaron ciudades. Bogotá, Tunja, Santa Marta y Cartagena de Indias datan de esa época.

Luego vino la época de la colonia, que va hasta la independencia de Colombia, en 1819. Durante este periodo los europeos, principalmente españoles, se asentaron en diferentes regiones del país donde hubiera posibilidad de comercio y recursos naturales. Ya no “robaban” sino que explotaban… al medio ambiente y las personas. El documento La guerra contra los indígenas pijaos: financiamiento, organización militar y vida cotidiana, 1550 – 1650 cuenta de los enfrentamientos “a sangre y fuego” que libraron don Juan de Borja y sus tropas contra los nativos de la actual Tolima y cómo casi los exterminan. Los pijaos sobrevivientes tuvieron que refugiarse en “las inhóspitas tierras del filo de la Cordillera Central” y terminaron por mezclarse con otros grupos indígenas. Todo porque no se dejaron someter.

San Sebastián de Mariquita, fundada en 1551 por el capitán Francisco Núñez Pedroso, se levantó sobre los restos de alguna tribu panche liderada por el cacique Marequita. Además de ser balneario de virreyes como José Solís Folch de Cardona, esta población fue centro de acopio de plata y oro de la región. El virrey Pedro Mesías de la Cerda fue quien más fomentó la explotación de las minas con el fin de llenar las arcas del rey Carlos III, quien necesitaba recursos para financiar la Guerra Anglo-Española y la Guerra de los Siete Años. Porque fue la plata, no el oro, lo que sostuvo a la corona española durante los tres siglos de la colonia.

Si bien los principales yacimientos de plata de la época se encontraban en Potosí (Bolivia) y en Zacatecas (México), cualquier otra mina en territorio americano era bienvenida. En Colombia, y gracias al archivo de la Gobernación del Tolima, sabemos que en 1640 los españoles doña María Parolo y su esposo eran los propietarios de las tierras donde se estableció el caserío Santana de Lajas, y que allí se abrieron nueve minas de plata y oro, y tres ingenios de caña trabajados por indígenas y negros.

No se sabe cuánta plata y cuánto oro sacaron de allí, pero las evidencias indican que fue un buen negocio para España. De lo contrario no hubieran controlado el lugar por tres siglos; no hubieran levantado esas estructuras, esos canales, esos túneles, esos molinos, esos hornos de fundición en la ladera de una montaña de la Cordillera Central. Tampoco hubieran enviado a personajes, como los hermanos Delhuyar, a administrar dicha empresa. Y tampoco serían entregadas estas minas a los ingleses, tras la independencia de Colombia, como agradecimiento de Simón Bolívar por su apoyo en la lucha conta la corona española.

Entonces es cuando sucede el tercer momento: la presencia británica en este territorio de unas 100 hectáreas de extensión que hoy conocemos como Falan. Es cuando en 1824 llega el ingeniero civil Robert Stephenson a administrar las minas de Santa Ana; un personaje que, junto a su padre George Stephenson, desarrolló la locomotora a vapor y construyó el primer ferrocarril del mundo, cubriendo la ruta entre Liverpool y Manchester (Inglaterra). Y llegaron los Fallon, los Williams, los Reynolds… y así durante 50 años, hasta 1874, cuando cerraron las minas.

En 1888 el gobierno colombiano quiso reactivar la explotación de plata en las minas de Santa Ana. Comisionó a la compañía estadounidense Consulting Mining la elaboración de planos y estudios de suelos, pero el proyecto no prosperó y al sitio se lo tragó el monte. Los extranjeros, principalmente ingleses, que se quedaron en Colombia emprendieron otros proyectos; unos se fueron a explotar minas auríferas en Antioquia y el Eje Cafetero, otros se dedicaron a la construcción de ferrocarriles y el cable aéreo que conectó a Mariquita y Manizales.

¡Protégenos, Santa Águeda!

El ascenso desde las ruinas de Robert el Inglés, donde se encuentran los canales en los que se cree se lavaba el oro y donde está la bodega real (una estructura de dos pisos donde se almacenaban herramientas y material extraído de la montaña), es agotador. La humedad y el calor hacen que ese recorrido de regreso exija al cuerpo y, mientras sigo a Sara, la guía, mi mente divaga y piensa en Santa Águeda.

Águeda de Catania, según la hagiografía y martirologios, fue una joven cristiana del siglo III perseguida por el emperador romano Decio, y que murió virgen y martirizada por negarse a los avances que le hacía el entonces procónsul de Sicilia, Quintianus. Cuentan que, como castigo, la mandaron a un burdel donde logró mantener su pureza. Posteriormente la torturaron, pero un ángel se le aparecía en las noches y curaba sus heridas, lo que prolongaba el martirio. Finalmente la condenan a morir en la hoguera, pero un sismo evita su ejecución. Mas las lesiones en el cuerpo por las brasas ardientes le causan la muerte en su celda donde, dicen, fallece tras dar gracias a Dios por su agonía.

Entre los castigos que le infligieron a Santa Águeda estuvo el cercenarle los pechos con unas pinzas gigantes, por lo que es la patrona de las personas enfermas de cáncer de mama. Además, por salvarse del fuego también es la protectora de los bomberos. Y por, si fuera poco, al año de su deceso el volcán Etna hizo erupción y los pobladores de Catania se encomendaron a ella para evitar que la lava llegara hasta sus casas. El milagro se conjuró y desde entonces se le reza para protegerse contra las erupciones volcánicas, lo que —en una conjetura del absurdo— indicaría que bajo la desaparecida población de Armero, sepultada por los lahares del volcán nevado de El Ruiz en 1985, no estaba la ciudad perdida de Santa Águeda.

Le pregunto a Sara por ese pueblo fundado por Gonzalo Jiménez de Quesada y que estaría cerca a Mariquita, que el periodista Roberto Tovar Gaitán buscó infructuosamente a finales del siglo XX, y que es usado para atraer turistas a Falan. “No se sabe dónde está”, me responde, “y si algunos de los universitarios y profesores que vienen aquí a hacer sus trabajos han encontrado algo sobre Santa Águeda o las minas de Santa Ana, no los han socializado”.

Caminamos. En el trayecto nos topamos con turistas locales y extranjeros; la mayoría no está interesada en las ruinas sino en bañarse en algunos de los charcos que alcanzan los 5 metros de profundidad. Llevan botellas de aguardiente, comida en bolsas y esos parlantitos que se conectan vía Bluetooth con los celulares. La Reserva Natural Ciudad Perdida de Falan abarca varias propiedades privadas; fincas que permiten el tránsito de personas por sus predios, pero que no se hacen responsables por lo que les pueda suceder a los visitantes. El dinero que se recauda a la entrada se destina para cuidar el sendero y la cuenca de la quebrada Morales. También para preservar las ruinas y demás infraestructura del lugar.

Desde el mirador que hay junto a la casa principal de acceso a la reserva se aprecia parte del valle del Alto Magdalena. Antes de despedirnos, Sara me señala un lado de esa planicie verde donde se puede ver Mariquita, luego potreros y cultivos. Nada de Santa Águeda; estoy por creer que es un mito. Sin embargo, al caminar por la “capital frutera de Colombia” no es extraño encontrar locales comerciales que se llamen Santágueda, como el valle homónimo del municipio de Palestina (Caldas). La presencia es fuerte en la región y si bien muchos pobladores conocen la historia de esta ciudad perdida, nadie sabe precisar dónde está.

El mito, empero, deja de serlo cuando lo fáctico se materializa. Un documento que data de 1587 y que está digitalizado en el Archivo General de la Nación, registra un litigio entre Baltasar Sarmiento con Diego Falcon y Juan de Tinco, “vecinos de Santa Águeda del Gualí, por una mina de plata en jurisdicción de dicha población”. Y en la red social Facebook se encuentra la publicación Fotografías antiguas y personajes del Tolima, donde en el apartado del municipio de Fresno y su historia dice: “En 1574, El adelantado Jiménez de Quesada fundó una población, Santa Águeda del Gualí, de la cual se rememora solo su corta existencia de treinta años, suponiéndose su ubicación en un paraje entre las actuales poblaciones de Fresno y Mariquita” (sic).

Pero es posible que el destino de este pueblo que no llegó a las tres décadas lo haya registrado el franciscano español fray Pedro Simón. En su obra Noticias historiales de las conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, publicada en 1626, describe la erupción de un volcán, el 12 de marzo de 1595, y que transformó los ríos Gualí y Lagunilla en lahares de destrucción:

Abrasaba la tierra por donde se extendía el agua y no quedó pescado en ninguno de los dos que no muriese. Fué mas notable esta creciente que en el río Gualí, en el Lagunilla, cuya furia fué tal que desde donde desemboca por entro dos sierras para salir al llano, arrojó por media legua muchos peñascos cuadrados, en que so echó de ver su furia más que si fueran redondos, y entre ellos uno mayor que un cuarto de casa. Ensanchóse por la sabana más de media legua de distancia por una parte y otra, mudando por la una de nuevo la madre, y anegando la inundación todo el ganado vacuno que pudo antecoger en cuatro ó cinco leguas, que fue así extendido hasta entrar en el de la Magdalena, abrasando de tal manera las tierras por donde iba pasando, que hasta hoy no han vuelto á rebrotar sino tal y cual espartillo. (sic)

El volcán es el Nevado de El Ruiz, y tanto el Servicio Geológico Colombiano como el área de Desastres Naturales del National Research Council canadiense, tienen registrada y estudiada esta erupción de ceniza, gases y piroclastos de hace 430 años. Una que, según documentos de la época, dejó 636 personas muertas. Una muy parecida a la que acabó con Armero en 1985. Entonces, ¿será posible que Santa Águeda del Gualí haya desaparecido tras esa avalancha de 1595?

Consulté con los historiadores Gonzalo Duque Escobar y Albeiro Valencia Llano sobre Santa Águeda de Gualí y ninguno sabía de su existencia. También les expuse mi hipótesis y el profesor Valencia Llano dice que es posible que esa población haya quedado sepultada tras una erupción volcánica, tal como le sucedió al antiguo Armero, en 1848, y que según el Servicio Geológico Colombiano dejó al menos mil muertos. Y como ocurrió hace 40 años, donde unas 25 mil personas perdieron la vida en Tolima y Caldas. Tragedias que no solo sepultaron pueblos sino documentos y archivos; historias enterradas bajo capas de lodo y piedra. Territorios que fueron reclamados por la naturaleza y que, con el paso de los siglos, su memoria se perdió.

Aunque su ubicación se desconoce, Santa Águeda del Gualí existió. Si bien lo que causó su desaparición sigue siendo una incógnita, la duda de su destino está sembrada. Y queda claro que ante la fuerza de la naturaleza no hay santa que valga.