Fui mamá en 2019. Y mi sensación es que en ese momento no se hablaba tanto de las nuevas maternidades ni de la relación entre feminismo y maternidad. El estereotipo de la madre sacrificada, que ama de manera incondicional a sus hijos e hijas, que posee el famoso instinto materno, y que todo lo puede y todo lo da, era el dominante en el imaginario colectivo de nuestra sociedad colombiana, que, además, es de las más conservadoras de la región. No era común oír hablar de las dificultades y ambivalencias de la experiencia materna; era como si una silenciosa y densa bruma nos cubriera y poco a poco nos llevara a creer que lo que estábamos viviendo solo nos pertenecía a nosotras mismas y que, peor aún, no tenía ningún interés colectivo. La queja de la madre, la rabia, la tristeza, la confusión, la angustia, todas estas emociones no se nos permitían y, lo más cruel, se nos obligaba a guardarlas en nuestro fuero interno. Era como si la ambivalencia de la experiencia materna tuviera que estar bien metida en un cajón del armario para nunca salir.

¿Cómo hablar abiertamente de nuestra maternidad y expresar que tal vez esta no respondía al relato romántico, rosa y bello con el que crecimos, si el silencio y la sonrisa cosmética de la madre era lo que se aplaudía? ¿Cómo aceptar ante los demás —y ante nosotras mismas— que quizá no estábamos tan felices y agradecidas maternando, sin sentir una culpa tremenda por no cumplir a cabalidad el rol asignado? ¿Cómo entender que la maternidad era más compleja de lo que creíamos, si no podíamos hablar de manera abierta de lo que nos estaba atravesando? ¿Cómo encontrar otras formas de maternar, si parecía haber una lucha entre tipos de mujeres contradictorias entre sí, la mujer madre sacrificada y la mujer libre sin ningún niño o niña a su cargo? ¿Y cómo construir nuevos relatos en torno a las maternidades, si el movimiento feminista parecía tan antimadres?

Aunque muchas mujeres ya hablábamos de nuestra libertad sexual, del derecho al aborto, de ocupar cargos de poder, la maternidad aún no estaba en el centro de la discusión: esta seguía siendo un lugar incómodo incluso para el feminismo, el movimiento social y político que está escribiendo la nueva historia de las mujeres. Recuerdo que durante mi embarazo y los primeros meses de maternidad había una pregunta que rondaba mi cabeza: ¿se puede ser madre y feminista? El solo hecho de que existiera esa pregunta, de que sintiera que mi maternidad era un obstáculo para nombrarme feminista, hablaba de cómo, en un movimiento social que aboga por la libertad, la equidad y la igualdad de las mujeres, la experiencia materna parecía no tener cabida. A fin de cuentas, ser madre constituye uno de los principales obstáculos para nuestra independencia económica, la fuente de la emancipación para un sector del movimiento feminista.

Así que, en el contexto en el que fui madre, por un lado, estaban todos los discursos románticos y patriarcales en torno a las maternidades, y por el otro, el antimaternalismo de algunos feminismos que, entre líneas, equiparaban el ser madre con vivir en una cárcel. Es verdad que la maternidad implica renuncias y nos ancla: perdemos libertad de movimiento, nuestro cuerpo se comparte y una personita (o varias) depende de nosotras. Por supuesto que ya no somos tan “libres” en un sentido tradicional y liberal: ya no podemos ir a donde queramos ni salir de fiesta cada fin de semana ni pensar solo en nosotras. Pero, ¿es tan malo que nos convirtamos en raíces y empecemos a anclarnos a un lugar, a una personita, a una familia? ¿Es sumisión que tengamos ese tipo de “cargas”?

Ese feminismo al que me he venido refiriendo es conocido como el de la Segunda Ola en Estados Unidos y tuvo su pico entre los años sesenta y ochenta. Se centró en los derechos reproductivos, específicamente en el aborto, la libertad sexual (el invento de la pastilla anticonceptiva fue un gran aliciente) y la igualdad de género en los espacios laborales. Para este feminismo, la maternidad aparece como un obstáculo para que las mujeres seamos “libres”, ya que esta nos encierra en el hogar, nos roba la posibilidad de la independencia económica y no nos permite ser nada más que mamás: si somos madres, estamos condenadas a ser como Betty Draper, el personaje que representa el arquetipo de “ama de casa perfecta (e infeliz)” en la serie televisiva Mad Men.

La maternidad aparece como una experiencia despreciable, pues nos recuerda el cuerpo que somos (en el caso de las maternidades biológicas) y nos impide estar en las mismas condiciones que los hombres en espacios laborales: ¿cómo realizarnos en el trabajo remunerado —que es la “gran conquista”— si nos tenemos que dar de baja unos meses después de parir, o conciliar crianza y oficina? ¿Cómo ser productivas, si cuando nos volvemos madres tenemos toda la carga física y mental del cuidado de nuestras crías? ¿Cómo ser iguales a los hombres, si nuestros cuerpos son los que van a gestar, parir y lactar, y somos nosotras las que usualmente les pedimos permiso a nuestros jefes para ir a reuniones escolares o para llevar a nuestros hijos e hijas a una cita médica? ¿Cómo ser libres, si ahora estamos a merced de necesidades que no son las nuestras? Vista así, la maternidad aparece como un estorbo y una pesada carga que mujeres libres e independientes no asumirán nunca: en un sistema en el que el cuidado recae injustamente sobre nosotras y, además, es considerado una actividad de segunda categoría (algo que nadie con “éxito” quiere hacer), ser madre no puede ser algo deseable.

La escritora española Silvia Nanclares explora muy bien esto. En su libro Quién quiere ser madre (uno de mis favoritos sobre el deseo materno) cuenta su búsqueda de quedar embarazada, después de haber sido la típica feminista liberal que despreciaba la idea de ser mamá. Pero, a punto de cumplir cuarenta años, empieza a cuestionarse todo el discurso antimaternal y le expresa su deseo de ser madre a su mamá, quien le dice: “Pues hija, yo te voy a decir una cosa: con la vida que tú tienes, yo, si fuera tú, pasaba de tener un hijo (…) tener un hijo es una renuncia completa (…) Es que a mí me encanta tu vida, hija”. Sobre esto, Silvia reflexiona: “La vida que le encantaba a mi madre era en parte esa: la vida de salir y viajar con amigas, la vida de la no dependencia, la de poder subir y bajar, hacer y deshacer, vivir sola, estar abierta a la vida, en sus palabras: ‘poder apuntarte a un bombardeo’, no tener en tu haber ‘cargas’, esa expresión tan odiosa que tanto valoran en las entrevistas de trabajo. ‘Lo primero es tu gozo, tu realización’ (…) Lo que no sabe mi madre es que no depender ni que nadie dependa de ti también significa, de alguna manera, no pertenecer”.

Mi abuela y madre también fueron del equipo de la mamá de Silvia: desde muy joven me hablaron de aborto, me compraron pastillas anticonceptivas y me dijeron que, si no quería ataduras, no fuera mamá. Y cuando quedé embarazada sufrieron, porque empezaron a pensar en lo difícil que sería todo para mí de ahí en adelante. “María Fernanda, sabes que puedes abortar”, me dijo mi abuela. “Mafe, lo veo muy complicado”, me dijo mi mamá. Las entiendo, así como entiendo a las feministas antimaternales de hace cincuenta años: para ellas la maternidad implicaba renuncias en un contexto que las obligaba, como decía al principio, a quedarse calladas, en el espacio privado, a no desear ser “más que mamás”.

Incluso para mi mamá y mi abuela, que pudieron estudiar y ejercer sus profesiones, las cosas no fueron fáciles: mi abuela estudió Psicología después de divorciarse, a finales de los setenta en Manizales, una ciudad conservadora. El malabarismo entre roles fue su cotidianidad por años, lo mismo que el ser vista como una “mala mujer”, pues, para rematar, poco después de terminar su carrera se fue a vivir en unión libre con quien sería su compañero por más de treinta años. Y mi mamá, también psicóloga, me tuvo cuando finalizaba su carrera (a principios de los noventa) e hizo todo lo necesario (como ir a su práctica universitaria a los ocho días de parirme) para evitar que sus jefes y colegas pensaran que tenía una “carga”; aunque la tenía, ya que —como me contó mi abuela años después cuando estábamos eligiendo mi posgrado— si no hubiera sido por mi nacimiento, mi mamá habría estudiado su maestría en España.

Es claro que la maternidad para las mujeres ha sido históricamente una forma de sumisión. Pero, ¿no hay alternativas? ¿La única manera de encontrar la igualdad es negar la maternidad? Esa ha sido la posición dominante del feminismo, y es la que, cuando me enfrenté a mi propia maternidad, tuve que empezar a deconstruir, aunque no fue de forma inmediata. Al principio, googleaba desesperada “maternidad y feminismo”, o “libros para cuestionar la maternidad”, con el fin de encontrar algo que me ayudara a transitar los cambios que estaba viviendo, pero solo encontraba listas de libros que cuestionaban el rol materno desde un lugar donde parecía que la única solución era no ser madre. El problema es que yo ya había elegido serlo, no me podía echar para atrás.

Algunos de esos libros que encontré fueron La mística de la feminidad (1963), de Betty Friedan, donde se habla de un malestar que no tiene nombre sufrido por las mujeres estadounidenses de clase media que vivían el “sueño” de ser amas de casa en los años cincuenta, y aunque yo no estaba en el mismo lugar ni tiempo, en ese momento yo cumplía ese rol tan cuestionado por Friedan. O Madres arrepentidas (2015), de Orna Donath, quien hizo algo muy importante y fue poner sobre la mesa que las madres nos podemos arrepentir de haber elegido la maternidad, pero que a mí me dejó en el mismo lugar y con la misma pregunta: ya soy mamá, ¿y ahora qué? O La mujer y la madre (2017), de Élisabeth Badinter, quien en su análisis destaca todas las libertades que perdemos quienes decidimos maternar y no ve forma de lograr que la maternidad sea fuente de disfrute, a menos que seamos del tipo de mujer que es capaz de darlo todo sin cuestionar.

Menos mal, poco a poco fui encontrando a otras madres que sí estaban hablando desde un lugar que me interpelaba, pero también me contenía: cuestionaban la maternidad, la desrromantizaban, ponían sobre la mesa sus dificultades, pero también la reivindicaban y les daban un lugar prioritario a las tareas del cuidado, tan despreciadas en nuestra sociedad, e incluso por nosotras mismas. Así conocí que en España había un movimiento muy fuerte de madres feministas que le apostaban a repensar la maternidad desde dos lugares distintos, pero ambos importantes. Por un lado, están Las Malas Madres, quienes, con una posición más liberal (aunque no de desprecio a la maternidad), abogan por la conciliación laboral, y, por el otro, PETRA, una asociación que busca transformar el sistema en el que las mujeres maternamos a través de un permiso parental digno, que se ajuste a las necesidades de las madres y las infancias, y no del mercado. También conocí los textos de la filósofa Carolina del Olmo y su gran libro ¿En dónde está mi tribu?, en el que analiza cómo el individualismo y la crisis de los cuidados nos hacen muy difícil maternar. Y a Esther Vivas, quien con Mamá desobediente se ha convertido en un referente importantísimo para las maternidades feministas, pues explora muchas de nuestras experiencias: desde el parto que nos roba la medicina patriarcal, hasta cómo se ha construido la idea (errónea y violenta) de que la mujer debe ser madre.

Ellas fueron el inicio de un camino que me llevó incluso a textos que habían salido en el mismo momento del pico del feminismo liberal de la Segunda Ola, pero que no suelen ser tan visibles porque cuestionan la maternidad, ya no desde el punto de vista hegemónico de la época (cuya única solución era no ser madre), sino entendiendo a profundidad el rol materno. Uno de estos es el hermoso libro de Adrienne Rich, Nacemos de mujer. La maternidad como experiencia e institución (1976).

En este, Rich no solo nos muestra cómo se han institucionalizado la función de la madre y todas las cargas que socialmente nos imponen, sino que va más allá: nombra la ambivalencia materna (ese vaivén de emociones que nos lleva del amor y la ternura más profunda por nuestros hijos e hijas al cansancio, la rabia y las ganas de salir corriendo); cuestiona el odio interiorizado hacia nuestras madres y la maternidad (tan en boga en su época); evidencia cómo la institución de la maternidad (todos los roles que debe cumplir la madre) destruye la experiencia materna, y, además, nos da una salida: “Destruir la institución no significa abolir la maternidad, sino propiciar la creación y el mantenimiento de la vida en el mismo terreno de la decisión, la lucha, la sorpresa, la imaginación y la inteligencia consciente, como cualquier otra dificultad, pero como tarea libremente elegida”.

Es decir, si entendemos que la vida y todas las tareas del cuidado que la sostienen son iguales de importantes y trascendentales que otras experiencias, como la intelectual (que fue la que persiguieron muchas de las “mujeres libres” de la época de Rich), la maternidad podría tener otro estatus: ya no de necesaria sumisión, sino como una elección posible en el abanico de posibilidades que nos vamos abriendo, entre otras cosas, gracias al feminismo y, por supuesto, a su lucha por el aborto legal y seguro, pues sin este no existe la libertad de elegir o no la maternidad.

Y partiendo de la idea de que luchamos para poder elegir sobre nuestros cuerpos y para que la maternidad deje de ser un mandato, también pienso que en esta lucha se debe incluir lo que sucede cuando sí decidimos ser mamás, pues la realidad es que en esa elección nos vemos lanzadas a un sinfín de dificultades y violencias que nos hacen muy difícil maternar en paz. Así que si logramos hacer una crítica estructural a una sociedad cada vez más indiferente al cuidado, reivindicando la maternidad y la crianza, validando la ambivalencia (tan negada en el relato tradicional) y encontrando algunas salidas para posibilitar la experiencia materna, podremos crear otro relato que nos lleve por un camino (o muchos) que nos permitan vivir maternidades más libres, menos sacrificadas y, ojalá, profundamente emancipadoras, mientras que la sociedad comienza a entender que lo más importante no es la productividad, sino la vida, que solo se sostiene con los cuidados.

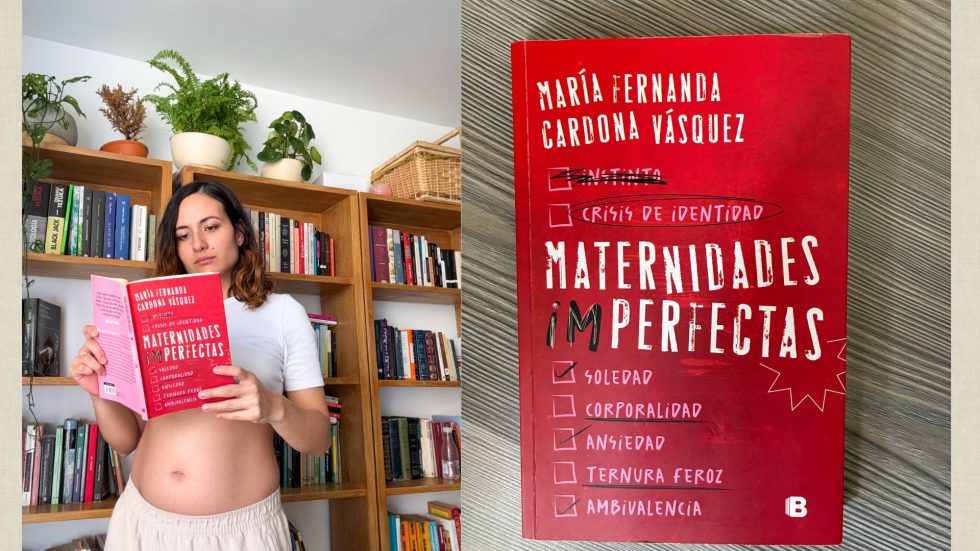

Maternidades Imperfectas

María Fernanda Cardona Vásquez

Editorial: Penguin Random House, Sello: Ediciones B

Marzo, 2024

Bogotá, Colombia

ISBN: 978 – 628 – 7634 – 37 – 4

Número de páginas: 224