Pleito por la custodia de un niño en San José de la Marinilla (1812-1815)

Crianza es uno de los mayores beneficios que un hombre puede hacer a otro, lo que todo hombre se mueve a hacer con gran amor que tiene a aquel que cría, bien sea hijo u otro hombre extraño. Y esta crianza tiene muy gran fuerza, y señaladamente aquella que hace el padre al hijo, y comoquiera que le ama naturalmente porque le engendró, mucho más le crece el amor por razón de la crianza que hizo en él

Ley 1, título xix, Cuarta Partida

Nota preliminar: Lo más aceptado es que el período colonial en Nueva Granada terminó en 1810 —salvo el lapso de Reconquista española (1816-1819)— con el surgimiento de las Juntas de Independencia durante el desorden administrativo de la llamada Primera República o Patria Boba (1810-1816). Sin embargo, aunque con espíritu independentista, los cuerpos normativos de las provincias cargaban, por costumbre o herencia, el lastre de las leyes coloniales españolas. Muchas veces, mientras se redactaban nuevas constituciones de inspiración francesa o estadounidense, se seguía administrando justicia con legislación virreinal. Este caso muestra la transición de la época colonial a la republicana y cómo, más allá del título de “ciudadano” que se agregaba en las diligencias de justicia en reemplazo del colonial “don”, las cosas no cambiaron mucho en el terreno, especialmente para los niños.

María Chiquinquirá Giraldo Duque estaba enferma. Lo habitual era que su madre, Micaela, con quien convivía, la cuidara y le diera para el malestar alguna infusión de hierbas, o que el descanso y el resguardo de ese sereno tan helado que hacía en las noches de Marinilla le ayudaran a recuperarse. Pero ni remedios caseros ni oraciones ni candiles en la cabecera de la cama hacían que Chiquinquirá mejorara. Aunque la pobreza era mucha, la madre, que recientemente había enviudado de Ignacio Antonio Giraldo,[1] terminó por llamar a Matías de Agudelo, médico del pueblo, para que revisara a la Chinca —hipocorístico común para llamar cariñosamente a las Chiquinquirás—. Aunque se desconoce cuál peste le había sobrevenido a Chiquinquirá, lo cierto es que, aquel año de 1810, el médico debió asistir varias veces para tratarla, por lo que la relación médico-paciente se fue estrechando.

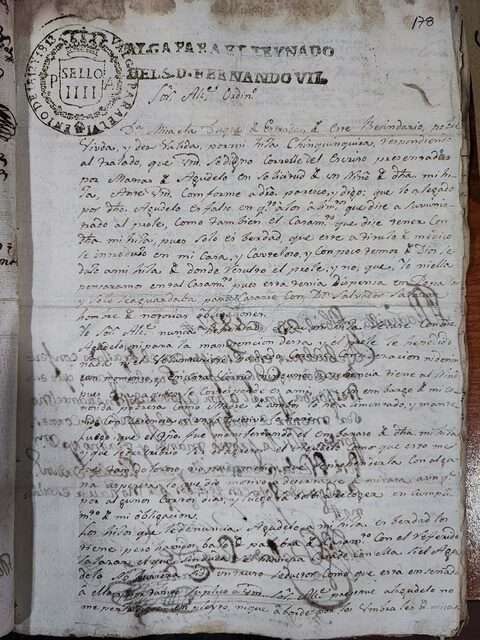

Entre visitas médicas, auscultaciones, recetas de botica y recomendaciones de ventilación o aseo de las colchas, Matías, de treinta y ocho años,[2] y Chiquinquirá, de treinta,[3] se entregaron al fuego de la pasión. El calor de la carne unida en ese abrazo amatorio, oculto tras la puerta cerrada de una inocente consulta médica, sació el deseo de ambos. Matías de Agudelo debió pensar en el heleno Hipócrates, y quién sabe si el remordimiento le corroía el espíritu, cual la niebla húmeda del altiplano oxidaba hierros y metales. Ese juramento que había hecho antes de llamarse médico, esa promesa que le pesaba, ya estaba rota, como el decálogo de piedra quebrado en el Sinaí. “En cualquier casa que entre, iré para la utilidad de los enfermos, guardándome de toda mala acción voluntaria y de corrupción, y sobre todo de la seducción de mujeres”, rezaba ese juramento hipocrático que había quebrantado. Para mayor desgracia suya y de su paciente, ese instante de placer y de lujuria se materializó nueve meses después en un vástago inesperado e indeseado, como si Hipócrates se hubiera levantado del Hades para vengar la ruptura de su código ético. “Este Agudelo, a título de médico, se introdujo en mi casa y cauteloso y con poco temor de Dios sedujo a mi hija de donde resultó el prole”,[4] se quejaba el 23 de abril de 1812 Micaela Duque, abuela materna del menor, ante Nicolás de Jaramillo, alcalde ordinario de San José de la Marinilla.

El niño, bautizado como Magdaleno, curioso nombre que debió surgir en honor a María Magdalena —tal vez por nacer un 22 de julio, día de su onomástico— no vino con ningún pan bajo el brazo, sino con una caja de Pandora, que liberó problemas y dolores de cabeza para su madre y su abuela. Es que el enredo no era menor: María Chiquinquirá Giraldo era prometida de Salvador Salazar, “hombre de notorias obligaciones”,[5] como lo calificaba Micaela.

Salazar, quien estaba emparentado con la Chinca, había ido hasta Popayán para conseguir una dispensa matrimonial,[6] en aras de casarse con ella, con quien ya había tenido dos hijas, concebidas bajo la promesa de matrimonio y con la expectativa de que se aprobara la dispensa. “Los hijos […] de mi hija los tiene, pero habidos bajo de palabra de casamiento con el referido Salazar, el que sin duda se hubiera casado con ella si el Agudelo no hubiera sido intruso seductor como que está enseñado a ello”,[7] explicaba Micaela ante el alcalde.

Además, el embarazo causó conflictos entre Chiquinquirá y su madre, a tal punto que la primera abandonó su casa por unos días. “Luego que el tiempo fue manifestando el embarazo de dicha mi hija y que se descubrió ser el agresor el Agudelo, como que esto me fue tan doloroso, no pude menos que reprenderla con alguna aspereza, lo que dio motivo a desertarse de mi casa, aunque por algunos cortos días, y luego la volví a recoger en cumplimiento de mi obligación”,[8] añadía Micaela aquel jueves 23 de abril de 1812.

Vale resaltar que, a pesar de su mayoría de edad y de tener ya otros hijos, María Chiquinquirá seguía viviendo en casa de su madre porque no se había materializado el casamiento, y hasta tanto no mediaran nupcias, convivir con la pareja implicaría habladurías y hasta un posible proceso por concubinato. Por otro lado, el hecho de haber tenido hijas con Salazar muestra el consentimiento de su madre respecto al prometido; además, Micaela lamentaba la ruptura del compromiso. El retraso en el matrimonio con Salazar se debió a que, para sacar dispensas matrimoniales, se requería ahorrar dinero para emprender el viaje hasta Popayán y pagar los gastos de los trámites eclesiásticos, además de tiempo para el traslado y la estadía en la ciudad.

Grande debió haber sido pues el desconsuelo de Salazar al llegar de aquel largo viaje y encontrar que su novia y prometida le había sido infiel con el médico Agudelo; si es que ya los compadres y vecinos no le habían hecho llegar el chisme con misiva a través de posta del correo real y Salazar había regresado a Marinilla lacerado en su amor y honra, maldiciendo cada legua del camino y arrepentido de haberse comprometido con Chiquinquirá. En todo caso, llegado al pueblo, rompió esponsales con ella, aunque se desconoce si reclamó a sus hijas o solo buscó responder económicamente por ellas.

“La sangre tira”: litis por la custodia

Aunque Magdaleno había traído la ruptura de una promesa matrimonial y el dolor de Micaela, herida por el comportamiento de su hija, ambas mujeres, pero en mayor medida la abuela, estaban cuidando del recién nacido. No obstante, el 13 de abril de 1812, Matías de Agudelo se presentó ante Nicolás de Jaramillo, alcalde ordinario de Marinilla, para pedir la custodia del niño.

Como sabía que su conducta podía ser juzgada como una seducción a una mujer comprometida, Agudelo se inventó también una promesa de casamiento con Giraldo para eximirse de cualquier acusación al respecto, aunque para alegar su paternidad tuvo que reconocer el acto sexual con ella. “Doña Chiquinquirá Giraldo trató de matrimoniarse conmigo con gusto y consentimiento de su madre, a lo que accedí, sin embargo, de que ya la dicha Chiquinquirá había dado a luz dos hijas ilegítimas. En esta atención y la de nuestra humana fragilidad, a que todos estamos expuestos, resultó el que tuvimos un niño llamado Magdaleno, el cual he reconocido por mi hijo natural”.[9] Igualmente, afirmaba haber entregado alimentos a Giraldo, en aras de que pudiera dar de lactar al bebé, y solicitaba al alcalde que “inmediatamente se me entregue dicho niño para acabarlo de criar, educar e instruir en la doctrina cristiana, mediante al dominio que tienen los padres en los hijos, como lo ordenan las disposiciones que nos rigen, y en cumplimiento de la Ley 2, título 17, Partida 4; y la Ley 3, título 19 de dicha partida”. Además, decía que no había logrado llegar a ningún acuerdo con Chiquinquirá: “aunque la he reconvenido amistosamente a fin de que lo entregue, no lo he conseguido, cuyos oficios ha practicado igualmente mi madre, quien está constituida en asocio mío y de mis hermanas a cuidar en un todo de él”.[10]

La petición, aparte de evidenciar el nivel educativo de Agudelo y su conocimiento de la ley, se valía de algunas argucias para favorecer su reclamación sobre el menor; artimañas que Micaela, en nombre de su hija, no tardó en desmentir. El alcalde ordinario puso en conocimiento a Chiquinquirá de la solicitud de custodia, y esta envió a su madre a dar respuesta por ser más entendida, lo que se evidenció con claridad, ya que esta se expresó sin pelos en la lengua: “Lo alegado por dicho Agudelo es falso en cuanto a los alimentos que dice ha suministrado al prole, como también el casamiento que dice tener con dicha mi hija […]. Yo, señor alcalde, nunca he pensado el que mi hija se case con dicho Agudelo, ni para la manutención de esta y el prole le he pedido nada, ni él, voluntarioso, ha dado cosa de consideración en ningún momento y en esta virtud ninguna acreencia tiene al niño, pues esta a quien le corresponde es a mí”.[11]

Micaela Duque argumentaba que era “pobre de solemnidad”,[12] es decir, padecía el tipo de pobreza que en la Colonia aplicaba sobre todo para los pobladores de la ciudad que, pese a carecer de bienes, aún estaban incluidos en los lazos familiares y sociales de su casta. El componente más importante de este tipo de pobreza “radica en que [los afectados] se mantienen incluidos en las redes familiares estamentales consanguíneas y de parentesco ficticio, como el compadrazgo, o cuentan con la simple solidaridad entre pares, dado que a veces la pobreza solemne corresponde a viudas con hijos menores o hijas solteras sin dote”, se explica en el artículo “Pobreza, pobres y política social en el Río de la Plata”.[13]

A pesar de su pobreza, derivada principalmente de la muerte de su esposo, Micaela sostenía que había cumplido “con decencia”[14] con la alimentación, el vestuario y la crianza de su nieto, a la vez que señalaba el valioso apoyo que había recibido de sus allegados, “sus parientes honrados, quienes siempre están vigentes en ver por mí y mi familia”.[15] Adicionalmente, se mostraba indignada con que Agudelo reclamara al niño después de su desinterés inicial y solo apareciera cuando había sobrevivido a la etapa más difícil de sus primeros meses. “No se hace aceptable el que yo estuviera criando el niño hasta en el estado en que se halla, haciendo las funciones de madre, y que el Agudelo olvidado de este deber, no haya concurrido con nada y que ahora que está criado va por él”.[16]

Ni Micaela ni Chiquinquirá estaban dispuestas a entregar a Magdaleno. Aunque su concepción no había sido deseada ni era hijo legítimo, la negativa de ambas mujeres a entregarlo y el compromiso, especialmente por parte de Micaela, de alimentarlo y vestirlo con decencia a pesar de la pobreza eran muestras de amor. Si bien no median palabras de afecto para con el bebé, el hecho de expresar con tanta vehemencia que habían respondido por su cuidado, al igual que el deseo de mantener su custodia, es un brochazo del lenguaje del amor de la época. Más aún cuando su rechazo a entregarlo podría acarrear litigios judiciales.

“Soy una pobre desvalida, huérfana y viuda, por cuya razón no tengo con qué contrarrestarle pleito al Agudelo, por faltarme el dinero. Y en esta virtud y de no tener quién me defienda, suplico a vuestra merced que en caso de que la contraparte no desista de su intento se entienda con el padre general de menores de esta villa”,[17] pedía Micaela al alcalde, como previendo el proceso que se avecinaba y tratando de escudarse en su pobreza y en el apoyo del defensor de menores para salir bien librada.

El fallo: coexistencia de leyes españolas e independentistas

Agudelo se valía de las Siete Partidas, legislación que databa de la Edad Media y que estaba vigente tanto en España como en las colonias, para quedarse con la custodia de Magdaleno. Especialmente, se sustentaba en la Ley iii, título xix de la Cuarta Partida: “criar deben las madres a sus hijos, que fueren menores de tres años; a los mayores de esta edad, la crianza le corresponde al padre. Empero, si la madre fuese tan pobre que no lo pudiese criar, el padre es tenido de darle lo menester para criarlos”. De ahí que inventara haber dado alimentos a Chiquinquirá, para darle más fuerza a su argumento. Sin embargo, al chocar su pretensión con la férrea oposición de la abuela Micaela, fue necesario continuar con las diligencias de justicia, que a su vez vendrían cargadas con ideas reformistas y emancipadoras.

Desde el 30 de agosto de 1810 se había reunido una junta gubernativa provincial que agrupaba las cuatro ciudades antioqueñas del momento: Santa Fe de Antioquia, Medellín, Marinilla y Rionegro. Esta junta —al igual que las de Bogotá, Tunja, Socorro o Cartagena— había surgido como respuesta al apresamiento del rey Fernando VII y su padre Carlos IV por parte de Napoleón Bonaparte en Bayona. El desorden administrativo y la invasión francesa a la península generaron una sensación de desgobierno. En América, esta situación se combatió con juntas criollas, que inicialmente fueron autonomistas y, posteriormente, partidarias de la independencia absoluta. En esta línea, el 11 de agosto de 1813 se declaró la Independencia absoluta de Antioquia.

Antioquia se había adherido a las Provincias Unidas de la Nueva Granada, de corte federalista, desde finales de 1811, fecha en la cual también se había planteado la necesidad de crear una constitución provincial. “Sin embargo, la tarea legislativa a profundidad fue emprendida por el Colegio Electoral y Constituyente de Antioquia, formado por los diputados elegidos por las distintas localidades de la provincia y que inició sus sesiones a partir del 1 de enero de 1812 en la ciudad de Rionegro. El 21 de marzo de 1812, después de una juiciosa tarea, se expidió una nueva constitución del Estado de Antioquia, la cual fue reformada en 1813 y 1814”, sostiene la historiadora Ana Catalina Reyes en su artículo “La Independencia en las provincias de Antioquia y Chocó”.[18]

La nueva Constitución de Antioquia de 1812 planteaba en su título v, sección tercera, artículos 9.° y 10.°, la presencia de pacificadores. Estas personas eran vecinos de una ciudad y hacían las veces de mediadores que conocían el conflicto verbalmente, en primera instancia, y trataban de dirimirlo por la vía del diálogo entre las partes. En caso de un arreglo satisfactorio, solo se le informaba al alcalde, pero en caso de que, tras agotar todas las alternativas, no fuera posible alcanzar tal arreglo, el litigio pasaba a un juez. La creación de los pacificadores pudo haber sido la salida republicana a la excesiva carga de procesos judiciales asignada a los alcaldes ordinarios en la Colonia, quienes debían solucionar todo tipo de pleitos de justicia en su localidad, además de atender sus funciones administrativas.

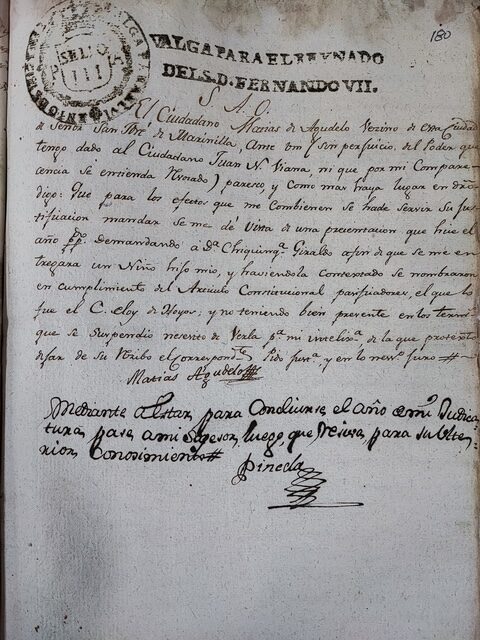

La Constitución de Antioquia entró en vigencia el 3 de mayo de 1812, por lo que, para el 20 de ese mismo mes, Nicolás Jaramillo, alcalde ordinario de Marinilla, inauguró la figura del pacificador trasladando el caso de la custodia de Magdaleno a Eloy Hoyos, quien se encargaría de la mediación. “En virtud de la soberana determinación del Colegio Constituyente y Electoral en cierto pleito instaurado por Mathías de Agudelo, de este vecindario, actor demandante contra doña Chiquinquirá Giraldo, rea demandada, nombro para trancir esta litis de los dichos a don Eloy de Hoyos, para que este y las partes procedan con arreglo a las constituciones”.[19]

La conciliación del pacificador Hoyos llevó a un acuerdo entre las partes. Chiquinquirá Giraldo se quedaría con Magdaleno hasta que cumpliera tres años, etapa de lactancia reconocida tanto por las Siete Partidas como por la costumbre de la época. Matías de Agudelo se comprometía a dar alimentos a Chiquinquirá durante este período. Magdaleno, quien por aquel entonces tenía menos de dos años, pasaría a la custodia del padre apenas cumpliera tres. “Como de ellos es común opinión de que los hijos deben mantenerse en el poder de la madre los tres primeros años de su edad infantil, y si ella no tiene con qué subsistir el padre [debe] subministrarle alimentos. Siendo constante por confesión del actor demandante don Nepomuceno Viana, redactario de Agudelo, ser menor el niño de dicha edad, pues todavía no ha cumplido dos. Le he persuadido a que por ahora se trunque esta litis y han convenido en ello, quedando la doña Chiquinquirá Giraldo de entregar el niño cumplidos que sean los tres años de edad”,[20] anotaba Eloy Hoyos en el expediente.

Incumplimiento

Más de tres años después, el 13 de agosto de 1815, se presentó nuevamente Matías de Agudelo ante otro alcalde ordinario de Marinilla, por habérsele terminado el período de judicatura al alcalde anterior. Allí manifestaba que Chiquinquirá no había cumplido con lo acordado y exigía que se le entregara a Magdaleno. “Como ya se han pasado dos años más de lo pactado y no se me ha entregado el recitado mi hijo, sin embargo de mis reconvenciones, se me hace preciso y aun indispensable el ocurrir a su justificación para que, en méritos de la que tan dignamente ejerce, se sirva mandar que, dentro de tercero día siguiente a los trámites de la vía ejecutiva, se me entregue dicho mi hijo”.[21] Asimismo, se blindaba de que no se le cobrara dinero por la manutención por el tiempo de más que lo tuvo su madre: “Sin que se me grave en costos de alimentos y crianza, ni en las que se causaren en esta actuación, pues si no se me entregó a su debido tiempo, no ha estado la culpa en mí, sino en la morosidad de su madre”.[22] Y añadía: “es constante en derecho que la madre debe criar los hijos hasta la edad de tres años que llaman de la lactancia, y el padre después de ellos, disponiendo estén en poder del abuelo paterno en caso que no tenga padre. Porque la patria potestad es privativa de la línea masculina: esto lo hizo el derecho para en semejantes casos, castigar la femenina”.[23]

Adicionalmente, argumentaba que Chiquinquirá no criaba a Magdaleno, sino que lo tenía abandonado, repartiéndolo entre diferentes personas. Decía también que él ya se había casado y que tenía con qué mantener al niño: “Yo hace dos meses que me matrimonié con una mujer de irreprensible conducta, que es aspirante a que se me entregue mi hijo para descargo de mi consciencia, pues por la misericordia de Dios no somos carentes de lo necesario para criarlo, educarlo y alimentarlo”.[24]

El alcalde atendió las solicitudes de Matías de Agudelo y ordenó que se le notificara a Chiquinquirá Giraldo que tenía que entregar el niño en tres días. El 16 de agosto “lo hice saber al ciudadano José María Gutiérrez[[25]] y dijo: que el niño existe en poder del ciudadano Antonio de La Serna, en cuyo poder lo dejó el ciudadano Nicolás López, a quien se lo había entregado su esposa”.[26] Esto demuestra lo que protestaba Agudelo, pues el niño estaba rotando entre diferentes personas de Marinilla. Quizá, debido a la pobreza de Micaela y Chiquinquirá, preferían que algún familiar o conocido lo cuidara antes que dejarlo aguantar hambre. Finalmente, ese mismo 16 en la tarde, “compareció el ciudadano José de La Serna hermano del referido Antonio y presentó el niño, que le fue entregado al apoderado de Agudelo”.[27]

Magdaleno quedó en poder de su padre, Matías de Agudelo, cuya profesión de médico debía darle una posición respetable y un poder económico alto dentro de su comunidad. Además, su conocimiento en medicina y leyes, amén del hecho de poderse permitir un apoderado (Nepomuceno Viana), refleja su educación y riqueza. Que Agudelo ya estuviera casado y aun así insistiera en la entrega de su hijo, nacido de una relación ilícita, muestra el afecto que tenía por él, lo que también se constata en los recursos invertidos en apoderado y asuntos de justicia, pues desde el papel sellado hasta la firma del escribano o del alcalde, pasando por las páginas manuscritas, tenían precio.

Sin embargo, no necesariamente puede concluirse, por lo hasta aquí narrado, que esta historia tuvo un final feliz. Si bien Magdaleno viviría en una familia de más estatus y dinero, seguiría cargando el estigma de ser un hijo natural, ilegítimo, fruto de una unión no bendecida ni honorable. Los otros hijos que tuviera Agudelo con su esposa serían legítimos y gozarían de mayores derechos, como tener el apellido paterno, más facilidades o porcentaje de herencia y, en general, un reconocimiento social que los haría honorables. Aunque se hubiera acabado la Colonia e iniciara la República, la separación entre hijos legítimos e ilegítimos siguió marcando las relaciones de paternidad hasta 1936.[28]

Chiquinquirá Giraldo, por lo que prueba el expediente, no era precisamente la que más se preocupaba por el cuidado de su hijo. Al fin y al cabo, en el momento del alumbramiento de Magdaleno era madre de otras dos niñas que debía cuidar y, ante el rompimiento de la promesa matrimonial que tenía con Salvador Salazar, debió sufrir mayores penurias económicas.

Micaela Duque, por su parte, se muestra como esa abuela querendona y alcahueta que se encargó de la crianza y manutención de su nieto. Aunque la pobreza era mucha y por su viudez vivía de la caridad de sus parientes y compadres, supo atender las necesidades de un bebé y ser como una madre para él. Tal vez era como esas matronas antioqueñas que dicen que “donde come uno, comen dos”, y, pese a la estrechez monetaria, su obstinación en no entregar a su nieto demuestra el amor que le había tomado, fruto del cuidado que le había prodigado desde su venida al mundo.

Unos y otros se habían encariñado con el bebé, aunque no lo expresaran abiertamente. Pese a que el mutismo de los sentimientos marca este expediente, afirmaciones como “la sangre tira”, referencias a haberlo “alimentado y mantenido con decencia”, o a “hacer las funciones de madre”, aparte del conocido pleito y de las ganas de dilatar lo más posible la entrega del niño, por un lado, o de insistir en su entrega, por el otro, son maneras de leer entre líneas el amor de estas personas. Esta es la historia de uno de los últimos hijos del virreinato que vivió en la Marinilla de hace doscientos años, una sociedad en transición, que dejaba atrás la Colonia, la Nueva Granada, la majestad y la península para entrar en el arco de la República, que vendría con Colombia, constituciones y presidentes, guerras civiles y congreso. Pero, aunque con Pabellón Nacional propio y nuevas instituciones y cargos, la evolución de la vida privada de las gentes, de las familias y de los niños fue lenta, pues el pasado colonial y la influencia clerical, avalada en el Concordato, persiguió a la naciente república hasta el siglo xx.

Epílogo

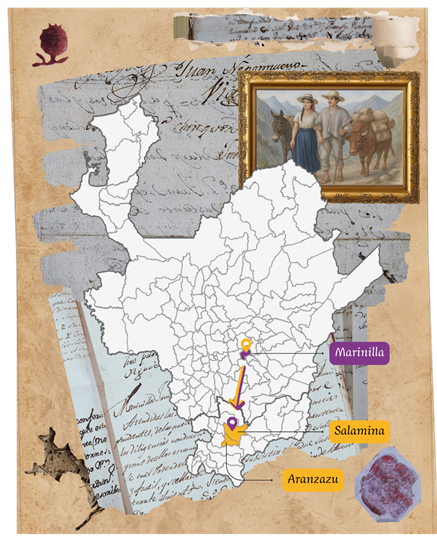

Casi dos décadas después de este pleito por su custodia, el 21 de noviembre de 1832, Magdaleno Giraldo se casó en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Marinilla con Francisca Giraldo.[29] Él debía tener alrededor de veinte o veintiún años. El registro parroquial apunta: “don Magdaleno Giraldo, hijo natural de Chiquinquirá Giraldo”, lo que indica que Matías de Agudelo nunca le dio el apellido a su hijo, quien tomó el apellido de su madre y debió presentarse al casorio como hijo natural. Casi cuatro años después, el 22 de agosto de 1836, la pareja Giraldo Giraldo bautizó a su primera hija, Zara María de Jesús, en Marinilla.[30] Y el 20 de enero de 1839 bautizaron en la misma villa a otra hija, Josefa Giraldo.[31] Pero su rastro no se pierde aquí.

Magdaleno y su esposa Francisca, a lo mejor con sus hijas, viajaron con las oleadas colonizadoras al Viejo Caldas y terminaron, como tantos otros marinillos[32] y orientales, afincados en Salamina (pueblo patrimonial en el actual departamento de Caldas). Así lo demuestran los registros de bautizo de sus otros hijos, en donde Magdaleno y Francisca figuran como vecinos del lugar, lo que demuestra su asentamiento allí.

Matías de Agudelo nunca le dio su apellido a su hijo Magdaleno, ya que en todas las partidas encontradas Magdaleno se presentó como “Magdaleno Giraldo” (sin mención alguna al apellido Agudelo), y como “hijo de Chiquinquirá Giraldo”, mientras que ella era la única abuela paterna que figuraba para las bautizadas. De su descendencia, hijos de la colonización antioqueña, se encontró a los nacidos en Salamina: Candelaria, bautizada el 1 de mayo de 1842;[33] Rita, bautizada el 16 de junio de 1844;[34] Bartolo, bautizado el 17 de octubre de 1847;[35] Máximo, bautizado el 31 de mayo de 1851;[36] y a las nacidas en Aranzazu: Vita Modesta, bautizada el 12 de junio de 1857,[37] y Selestina, bautizada el 22 de mayo de 1862.[38]

Aunque no puede saberse si toda su prole sobrevivió a la primera infancia, lo más seguro es que la familia se perfilara como uno de esos clanes típicos de la colonización antioqueña, característicos por su fecundidad. Y es que, a diferencia de la Colonia, época en que las familias solían ser pequeñas, con la lenta mejora de las condiciones de salubridad y las ideas higienistas decimonónicas se vio una disminución en la mortalidad infantil, que dio origen a esas numerosas familias que han dibujado el imaginario colectivo de la colonización antioqueña en el Viejo Caldas. “El hogar promedio en el siglo xviii era relativamente pequeño (entre cuatro y seis miembros) en las áreas rurales y urbanas. A ello debió contribuir, entre otros factores, la altísima mortalidad infantil. Así, familias de tres o cuatro hijos era lo corriente. A su turno, durante el siglo xix, la familia se habría expandido por la exigencia de las nuevas condiciones de producción y poblamiento de nuevas áreas. Una región como Antioquia es conocida por el hiperbólico tamaño de las familias (10-16 miembros)”, se señala en Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia.[39]

Aunque había sido hijo indeseado y estaba marcado con la seña de la ilegitimidad, Magdaleno Giraldo rompió esta cadena y dejó a su numerosa descendencia la garantía de ser hijos legítimos y con una familia conformada y estable. Tal vez la discriminación que sufrió por ser hijo natural lo llevó a buscar un sitio donde no lo conocieran, donde pudiera darle un mejor futuro a su prole, a la que solo concibió cuando estuvo casado, y les garantizó a sus hijos los derechos que con seguridad a él le hubiera gustado tener. Además, migrar al sur con su esposa Francisca, y con sus primeras hijas es muestra de su espíritu pujante y de que quería legarles un mejor futuro a sus vástagos en otra tierra que, como en el óleo Horizontes, era símbolo de esperanza para su porvenir y el de los suyos.

[1] De acuerdo con los Apuntes genealógicos del obispo Valerio Antonio Jiménez, el matrimonio con Micaela se había celebrado el 15 de octubre de 1777. Ver Valerio Antonio Jiménez, Apuntes genealógicos del obispo Valerio Antonio Jiménez (edición de Ricardo Zuluaga), Rionegro, Centro Digital Oriente, 1888. Recuperado de https://www.ricardozuluagagil.com/assets/books/Apuntes%20Genealogicos.pdf. Además, en el Censo de 1786, Ignacio Antonio Giraldo tenía treinta y dos años, y Micaela Duque tenía veintiséis. Ambos tenían títulos de don y doña y figuraban en la lista de los blancos (ver documento transcrito por el icanh en la ficha 407, o físico en el Archivo Histórico de Antioquia [aha], Fondo Censos Colonia, tomo 338, documento 6498 f. 200v.

[2] Juan Matías de Agudelo, hijo mayor de Miguel de Agudelo y Micaela Pulgarín, fue bautizado en Marinilla el 25 de febrero de 1772, según se lee en Registros parroquiales de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Marinilla. Imagen 382 del microfilme 681. En FamilySearch. Recuperado de https://www.familysearch.org/es/. También aparece en el Censo de 1813 como poblador de Marinilla de treinta y nueve años (ver documento transcrito por el icanh en la ficha 406, o físico en el Archivo Histórico de Antioquia [aha], Fondo Censos Colonia, tomo 338, documento 6498 f. 38v.).

[3] Fue bautizada el 30 de noviembre de 1779 en Marinilla, según consta en Registros parroquiales de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Marinilla. Imagen 552 del microfilme 005382120. En FamilySearch. Recuperado de https://www.familysearch.org/es/. También aparece en el Censo de Marinilla de 1786 con otros tres hermanos (transcrito por el icanh en la ficha 407, o físico en el Archivo Histórico de Antioquia [aha], fondo Censos Colonia, tomo 338, documento 6498, folios 172r.-748r). Además, se sabe que Chiquinquirá y sus hermanos realizaron su confirmación en Marinilla el 31 de diciembre de 1792, según se lee en Confirmaciones de Marinilla, libro 1, 1792-1793, folio 23v., transcrito por Carlos Ignacio Córdoba; en: Colección Eclesiástica de la Academia Colombiana de Genealogía, Biblioteca Juan Flórez de Ocáriz, libros sacramentales, censos y padrones, código C2-1.7-29. Recuperado de https://drive.google.com/file/d/1l_ibYSIyX8bYsiBHBbrsNjLNztZuEVK8/view.

[4] Archivo Histórico de Marinilla (ahmar), fondo Circuito Judicial, serie Juicios Civiles, documento 2343, folio 178r.

[5] Idem. Por notorias obligaciones se entendía que era una persona de honra, estima y respeto.

[6] Las dispensas matrimoniales eran aquellos permisos que otorgaba la Iglesia para que dos novios con impedimentos eclesiásticos pudieran casarse. Estos impedimentos buscaban evitar que se enlazaran parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y hasta el segundo de afinidad, y también prohibían uniones por compaternidad (ahijados-padrinos) y por adopción (hijos adoptivos-padres adoptivos). Además, se negaban las uniones con personas no bautizadas, convertidas a otra religión, o cuando uno de los novios había hecho votos de castidad (monjas, clérigos) y no había renunciado a ellos. En el período colonial antioqueño fue muy común la solicitud de dispensas para matrimonios entre primos, especialmente en villas como Marinilla, que tuvo una fuerte endogamia. Los antioqueños que quisieran sacar una dispensa en la Colonia debían viajar hasta Popayán, pues allí estaba la sede del obispo, y solo él podía autorizarla. De este caso, se sabe que el padre de Micaela se llamaba Luis José Duque Salazar, por lo que Salvador Salazar debió provenir del mismo tronco, de ahí que requiriera dispensa matrimonial, pues estaba emparentado con Chiquinquirá.

[7] ahmar, fondo Circuito Judicial, serie Juicios Civiles, documento 2343, folio 178r.

[8] Idem.

[9] ahmar, Circuito Judicial, Juicios Civiles, 2343, f. 177r. Los hijos ilegítimos en la Colonia podían ser reconocidos de varias maneras: 1) cuando el padre se casaba con la madre del niño; 2) cuando el padre, por medio de testamento, lo legitimaba y le daba su apellido; 3) cuando el padre lo reconocía sin testamento, acercándose donde un escriba y manifestando su voluntad de legitimarlo y apellidarlo; 4) por merced de emperadores o reyes; 5) por dispensa papal. Vale anotar que Agudelo no buscaba legitimar a Magdaleno, sino tener su custodia. En la Colonia, aceptar que se tenía un hijo natural no negaba su ilegitimidad.

[10] Idem.

[11] ahmar, Circuito Judicial, Juicios Civiles, 2343, f. 178r.

[12] A diferencia de la “pobreza solemne”, que solía ser más circunstancial (viudez, enfermedad, malas cosechas) y que involucraba vecinos de una ciudad, la “pobreza vergonzante” era un grado de pobreza más estructural y en la que se carecía de vecindad y de apoyo familiar, por lo que se recurría a la limosna para sobrevivir y, algunas veces, al robo. En esta categoría entraban los llamados vagos, vagabundos y malentretenidos.

[13] Enrique Cruz, “Pobreza, pobres y política social en el Río de la Plata”, Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, (30), 2007, p. 108. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/3794/379444920002.pdf.

[14] ahmar, Circuito Judicial, Juicios Civiles, 2343, f. 178r.

[15] Ibid., f. 178v.

[16] Idem.

[17] Idem.

[18] Ana Catalina Reyes, “La Independencia en las provincias de Antioquia y Chocó”, Credencial Historia, (243), 2017, párr. 15. Recuperado de https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual/credencial-historia/numero-243/la-independencia-en-las-provincias-de-antioquia-y-choco.

[19] ahmar, Circuito Judicial, Juicios Civiles, 2343, f. 179r.

[20] Ibid., 179r-v.

[21] Ibid., 2343, f. 181r.

[22] Idem.

[23] Idem.

[24] ahmar, Circuito Judicial, Juicios Civiles, 2343, f. 181v.

[25] José María Gutiérrez era esposo de María Joaquina Giraldo, hermana de Chiquinquirá y tía del menor.

[26] ahmar, Circuito Judicial, Juicios Civiles, 2343, f. 182r.

[27] Idem.

[28] En el Código Civil Colombiano de 1873 (vigente hasta ahora, aunque con numerosas modificaciones), existió el artículo 52, que recalcaba la distinción entre hijos legítimos (habidos bajo unión civil o eclesiástica) e ilegítimos o naturales (sin que mediara unión). Esta separación se manifestaba, por ejemplo, en el artículo 1045, que señalaba que los hijos naturales solo podían repartirse un 20 % de herencia, frente al 80 % que se repartía entre los legítimos. Sin embargo, la Ley 45 de 1936 hizo énfasis en que: “El reconocimiento de hijos naturales es irrevocable”. Adicionalmente, en Sentencia C-595-96 de noviembre 6 de 1996, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 39 y 48 del Código Civil, que regulaban el denominado parentesco ilegítimo, y ratificó toda la jurisprudencia sobre la imposibilidad de trato discriminatorio por el origen familiar.

[29] Registro de matrimonios de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Marinilla. Imagen 00403 del microfilme 004237353. En FamilySearch. Recuperado de https://www.familysearch.org/es/.

[30] Registros parroquiales de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, Marinilla. Imagen 834 del microfilme 005382126. En FamilySearch. Recuperado de https://www.familysearch.org/es/.

[31] Ibid., imagen 197 del microfilme 005382127.

[32] “De una población con 2.349 habitantes (como es el caso de Marinilla en 1843) que se traducen en 485 familias, eligieron migrar 214, es decir, un poco más del 44 %; de estas familias, 40 tienen apellidos repetidos. Los más frecuentes son Gómez, Giraldo, Duque, Ramírez y Marín”, descubrió la historiadora Adriana Zulima Ochoa en su investigación monográfica “Colonización e isonimia al sur de la provincia de Antioquia (1843-1869)”, tesis de pregrado en Historia, Universidad de Antioquia, 2017, pp. 53-54. Recuperado de https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/14113/1/OchoaAdriana_2017_ColonizacionIsonimiaSur.pdf. Esta investigadora analizó los censos y padrones de población de 1843, 1851, 1864 y 1869 de Marinilla, Abejorral, Sonsón, Neira, Manizales y Aranzazu. Encontró que el apellido Giraldo fue el tercero más común en Aranzazu durante este período, a la vez que fue el tercero más común en Manizales en 1864, y el segundo más común en Marinilla en 1851. Es de resaltar que, como muestra de estos flujos migratorios, la jurisdicción de Marinilla ya se había fragmentado en nuevos municipios.

[33] Registros parroquiales de la iglesia Inmaculada Concepción, Salamina. Imagen 130 del microfilme 101764867. En FamilySearch. Recuperado de https://www.familysearch.org/es/.

[34] Ibid., imagen 157 del microfilme 101764868.

[35] Ibid., imagen 102 del microfilme 101764869.

[36] Ibid., imágenes 335-336 del microfilme 101764870.

[37] Registros parroquiales de la iglesia Nuestra Señora del Rosario, Aranzazu. Imagen 493 del microfilme 101468148. En FamilySearch. Recuperado de https://www.familysearch.org/es/.

[38] Ibid., imagen 98.

[39] Pablo Rodríguez, Seducción, amancebamiento y abandono en la Colonia, Medellín, Editorial Lealon y Fundación Simón y Lola Guberek, 1991, pp. 23-24. Recuperado de https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/51061/seduccionamancebamientoyabandonoenlacolonia.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

El libro A vuestra merced pido y suplico justicia: Crónicas judiciales de la Colonia obtuvo en 2024 el Premio a la Investigación Estudiantil de la Universidad de Antioquia, así como uno de los reconocimientos a estudiantes de pregrado destacados por su vinculación a la investigación, otorgados por “Medellín Investiga”. La crónica publicada en esta edición de Barequeo se encuentra en el libro entre las páginas 87 y 104.

A vuestra merced pido y suplico justicia: Crónicas judiciales de la Colonia

Felipe Osorio Vergara

Editorial Universidad de Antioquia

Medellín, 2025

174 páginas

ISBN: 978-958-501-241-7