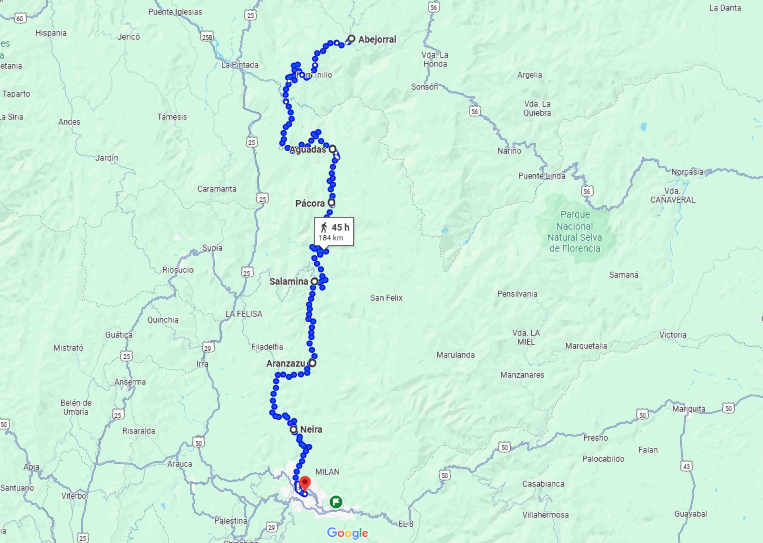

Primero las botas. Las impermeabilizó con una ligera capa de vaselina, luego acomodó en sus plantillas un par de toallas higiénicas para que sus talones se sintieran acolchados. Una gorra para el calor, un impermeable transparente para lluvia, linterna para la oscuridad, pomada antiinflamatoria de uso veterinario por si los pies se le hinchaban, antisolar ultra protector, repelente, binóculos, cámara turistera, una caja de bocadillos, un zurriago que le serviría de bastón y lista para emprender en septiembre de 2008 la caminata de seis a ocho horas diarias que durante un poco más de diez días empezaría en Abejorral —en el oriente de Antioquia— para atravesar el norte de Caldas y llegar hasta Manizales.

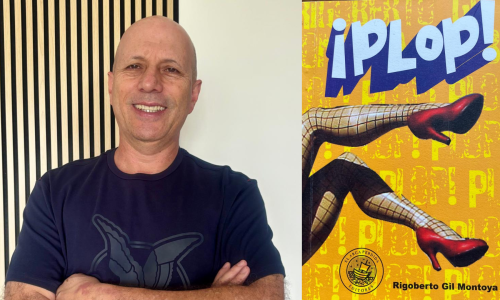

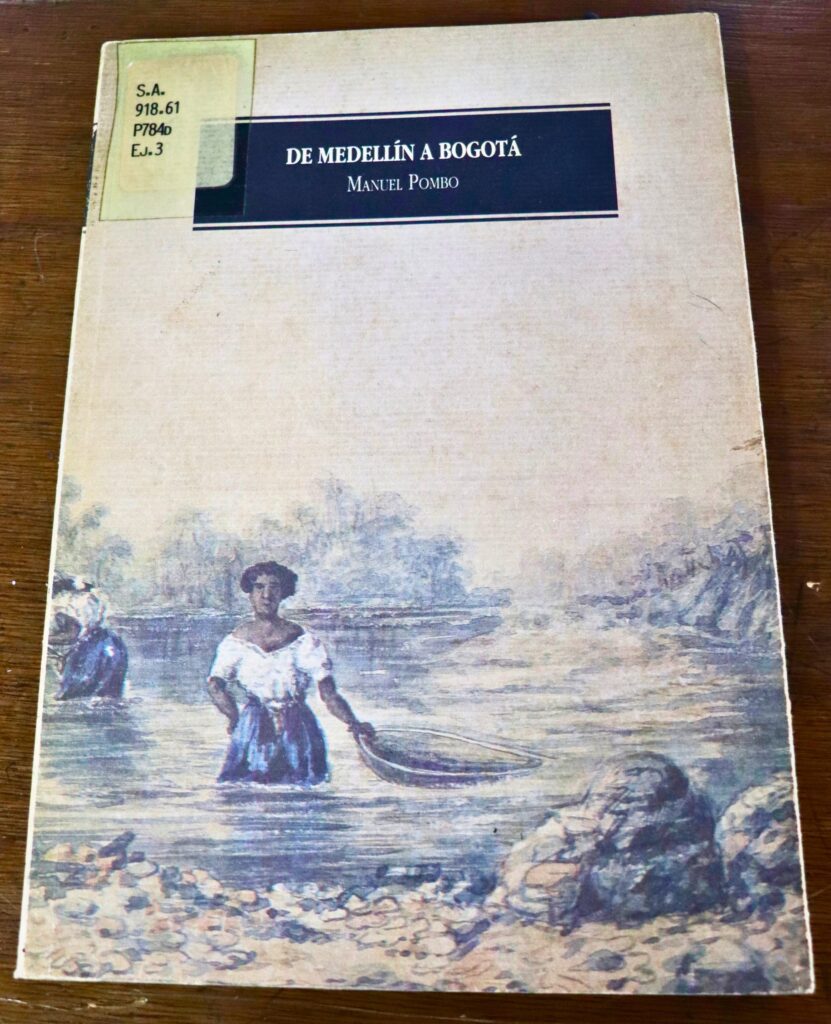

Cuando Carla Giraldo Duque tenía 22 años y era una estudiante de periodismo, decidió hacer ese viaje a pie. Quería sentir con sus propios pasos lo vivido a sus 25 años por el librero, militar y periodista Manuel Pombo. En un diario —que luego se volvió libro— él registró con minucia el camino de regreso que hizo en 1854 —durante 34 jornadas— desde Antioquia hasta su amada Bogotá, ciudad en la que residió la mayor parte de su vida a pesar de haber nacido en Popayán.

Ella asumió como su trabajo de grado —una crónica de viaje— la caminata por las trochas que recorriera el hermano de Rafael —el de Rin Rin Renacuajo—. Decidió no hacerlo hasta Bogotá sino hasta Manizales, cruzando ríos, bajando y subiendo las montañas de la gesta colonizadora antioqueña. No comenzó desde Medellín sino desde Abejorral porque la carretera pavimentada de 86 kilómetros que separa la ciudad de ese pueblo esta trazada sobre el mismo camino que recorrieran hace dos siglos los antiguos habitantes.

En estos tiempos en los que ir de un lugar a otro es tan sencillo suena un poco anacrónica la decisión de Carla. ¿A quién se le ocurre ahora un viaje a pie por la Cordillera Central, por trochas imposibles, por terrenos minados, solo por el placer y la curiosidad que le produjo leer lo que hace más de un siglo escribieron otros cronistas que no tenían la opción del avión, de los trenes, de los buses? Ella lo logró contra todo pronóstico: su piel albina, sus 157 de estatura, su vista limitada —gracias a los lentes puede ver pero solo el 30% de lo que sería considerado normal— y en general, su apariencia de fragilidad, hacen pensar que lo que hizo fue una hazaña.

Carla es más que su figura frágil, ella es fuerza, tenacidad, disciplina, y bueno, algo de irresponsabilidad, la que tienen los buenos periodistas, que meten un pie en la puerta para que no se las cierren, y que guiados por un genuino interés ponen a prueba sus límites para vivir con todos los sentidos las historias de otros, que en el fondo son también las propias. Ella, citando al mexicano Adolfo Castañón, afirma que tiene en la sangre dos venas encontradas: “La una es sedentaria y tiene hambre de fijeza, la otra es viajera y se muere de sed por el movimiento, no sabe estarse quieta”.

Su vena sedentaria tuvo sometida durante años a la andariega, su miopía y su torpeza motriz fueron la excusa. La primera atormentaba a la segunda con la idea de ser un súper viajero, tipo National Geographic, que “yo no represento: fuerte, ágil, rudo, con vista de águila, capaz de resolverlo todo, conocedor de todo. La andariega, persistente, hacia su luchita, y aunque me reconocía a veces tímida y vulnerable, le proponía a la sedentaria rutas para reporterías soñadas. Cada noche la tentaba leyéndole diarios de viajeros que las dos disfrutaban, pero de la sedentaria sólo salían parcos entusiasmos”. La curiosidad hizo de conciliadora entre la Carla sedentaria y la Carla andariega.

Armada de mapas y de historia quiso entender la complejidad del pasado y redescubrirlo en el presente por esas rutas que atravesaron nuestros territorios por siglos, que después fueron olvidados o desconocidos por muchos nacidos en ciudades o en ruralidades de fácil acceso. Con la compañía de Jesús Antonio —Toño— Henao, un arriero sonsoneño, enfrentó esa ruta trazada en el siglo XIX por campesinos en busca de tierras libres para vivir y trabajar, y que, cuenta ella, además del diario de Manuel Pombo, fue bastante conocida por los escritos de Alfred Hettner, Fernando González y otros viajeros que en diferentes épocas y con diferentes propósitos, la transitaron para ir por Abejorral, Sonsón, Aguadas, Pácora, Salamina, Aránzazu y Neira.

En su Geografía física y política de la Nueva Granada, el geógrafo y cartógrafo italiano Agustín Codazzi explica acertadamente qué tipo de camino fue este que recorrió Carla cuando afrima que pareciera que “nuestros antecesores no conocieran otro método de abrir caminos, que subir a la parte más elevada de un cerro para bajar y después subir a lo más profundo… y luego volver a subir y bajar sin interrupción, buscando siempre las quiebras más grandes de la serranía en lugar de evitarlas, faldeándolas.”

La travesía inició el 16 de septiembre. El primer reto, cruzar el Aures, ese río que nace en el Páramo de Sonsón y que es famoso por inspirar el poema de Gregorio Gutiérrez González y tener una cascada que con sus 460 metros es la segunda más alta de Antioquia —la primera es el Salto de Guadalupe con 550 metros—. Al terminar esa primera jornada, y como lo hizo en las noches de ahí en adelante, Carla escribió en su diario:

Toño se dio cuenta que yo no había pegado el ojo en toda la noche, no se preocupe periodista usted sólo tiene cutupeto, pero tranquilícese que yo no la dejo ir al Aures. La verdad, las pulguitas, los ratoncitos, murciélagos y el Aures habían tenido mucho que ver con mi desvelo, pero Toño tampoco me quería tranquilizar, no, él estaba ahí para compartir mi miedo, porque si de cutupeto se trataba, pues él estaba más tenso que yo. Revisaba y revisaba cuerdas y ninguna le gustaba, ¡juemadre!, sobre todo en estos casos me encantaría pesar unos kilitos menos, que carajos importa uno como se ve en bikini, que carajos importa si se tiene o se carece de cintura, lo único que importa es que cinco kilitos de más pueden hacer la diferencia para que la cuerda del puente semicaído ceda, y yo, que de equilibrio cero… ¡chin! Al final, el puente se pasó y estuvimos de acuerdo en que la desvelada y la cuerda de Toño fueron innecesarias, el puente si era una cosa de locos, pero la cuestión no era tanto de peso o equilibrio como de vértigo y ante semejante paisaje yo resulté ganando. Toño se cagó del miedo cuando yo en la mitad del puente solté una mano de la única baranda existente, un cable de metal, y con mi camarita piscinera me decidí a grabar uno de los paisajes más increíblemente hermosos y agresivos que he visto en mi vida. El Aures contra en mundo, el Aures contra la piedra, contra el sedimento, contra el árbol y la montaña, el Aures contra todo, me sentía como en frente de una fierecilla que te grita: “quédate ahí culicagada, quédate ahí, acércate un poquito más y te muerdo”. El Aures sólo en mi recuerdo y en un par de fotos muy malas, porque lo único que termine grabando fue el hombro y la mano de Toño señalándome algo. Que cutupeto que da el Aures, un cutupeto todo bueno ese de la naturaleza furibunda y hermosa.

Cada día traía su afán, sus propios retos y ahora, después de tantos años, sus propios recuerdos. En la memoria de Carla está la bajada y la subida del cañón del río Arma, el mismo que en 1841 atravesó otra mujer, María Martínez de Nisser cuando se dirigía a Salamina para combatir en la sonada Guerra de los supremos y que en su Diario de los sucesos de la revolución en la provincia de Antioquia ella describió así: “Como a las ocho de la noche llegamos al río Arma, el cual desde su nacimiento tiene un curso por un valle profundo, siendo sus orillas estrechas y escarpadas, por lo que en muy pocas partes ha sido posible formar un paso. Mis hermanos colgaron un caucho para favorecerme del golpe del agua, y sentada sobre una raíz al borde de un río, que por momentos se crecía, pasé la noche. Cuando desperté, me horroricé de conocer dónde habíamos pasado la noche, un estrecho terreno pantanoso, una senda casi por desfiladeros contemplaban mis ojos”.

Cómo si la historia estuviera condenada a repetirse, en ese cañón que es límite natural entre Sonsón y Aguadas, entre el Antioquia y Caldas, Carla y Toño se encontraron con varias casas abandonadas, destartaladas, caídas, habitadas por la maleza, pero marcadas sus paredes con el Farc-Ep, estamos cumpliendo. Ya amigos, profesores, familiares le habían advertido que lo más peligroso de esa travesía era encontrarse con “los muchachos” o quedar en medio de los enfrentamientos que se estaban dando por esos días entre la guerrilla y el ejército nacional. Eso la obligó a aplazar el viaje dos semanas.

Pero a la par de la zozobra de ver esas huellas del conflicto armado, cruzar el Arma también le trajo uno de los momentos inolvidables de la travesía. «Llegamos a una casa vieja, de dos pisos, de paredes blancas, pero de columnas y barandas rojas. Era una fonda, sonaba música campesina, no estridente, tan tranquila que permitía escuchar el río. Nos tomábamos una cerveza helada en el segundo piso, fue un momento de paz único, con ese paisaje exuberante al frente. Nos habríamos quedado ahí pero no podíamos, había que llegar a Aguadas antes de que anocheciera”.

Llegar a los pueblos era muy satisfactorio. Recuerda el llanto del ternero, inconsolable, recién destetado, a su llegada a Aguadas. Recuerda el camino hacia Pácora, ya de noche, viéndolo a lo lejos, pero cada vez más cerca, como una promesa luces de esplendor, en el fondo se divisan, titilantes igual que estrella sen el cielo…. ya vamos llegando, me estoy acercando, no puedo evitar que los ojos se me agüen… recuerda lo bella que le pareció Salamina, y luego Aránzazu y luego Neira y las horas de la comida, ese momento en que el frijol, el arroz, el chicharrón, la tajada de plátano, la aguapanela le sabían a gloria.

En la ciudad a veces me pregunto cómo caída del zarzo de dónde saldrá la señal de los celulares, cómo funcionan las comunicaciones, cómo va el mundo, pero aquí en la ruta, me vuelvo a interesar de nuevo por la hormiga, por el árbol, por el porqué del cañón, de la cuchilla, del cañaduzal, la falda del cafetal, el árbol de cacao, el guamo, que rico el guamo… registró Carla en su diario, reconociendo que toda está aventura, más que un reto físico, fue una experiencia poética.

La subida a Manizales, por una cuchilla, desde Neira, le pareció más dura que la del Arma. No podía renunciar, ya estaba a un paso de coronar, pero que última etapa más compleja. Por fortuna pudo descansar un rato en una finca en la mitad de la nada que tenía un letrero acorde con el momento: Ni me devuelvo, ni sigo, aquí me quedo. Más arribita estaba la ciudad y la mirada extrañada de la gente viendo a una joven y un señor, con las botas empantanadas, sucios, sudados, con sus morrales y sus bastones de caminantes como si fueran sobrevivientes de una guerra, de un desastre.

Su diario de viaje lo presentó como trabajo de grado, pero con el título en la mano, decidió que quería seguir caminando, viajando, reconstruyendo y de alguna manera reinventado las rutas de la colonización antioqueña. Seis años después, en el 2014, ya por gusto, volvió a hacer este recorrido, pero ya de la mano de Caminería Colombiana, un grupo de caminantes que nació hace 18 años y que entre muchos de sus recorridos, hace algunos literarios: el Camino de la Marquesa según Tomás Carrasquilla, el Viaje a Balandú según Manuel Mejía Vallejo, la Ruta del Nadaísmo y El Viaje a pie de Fernando González.

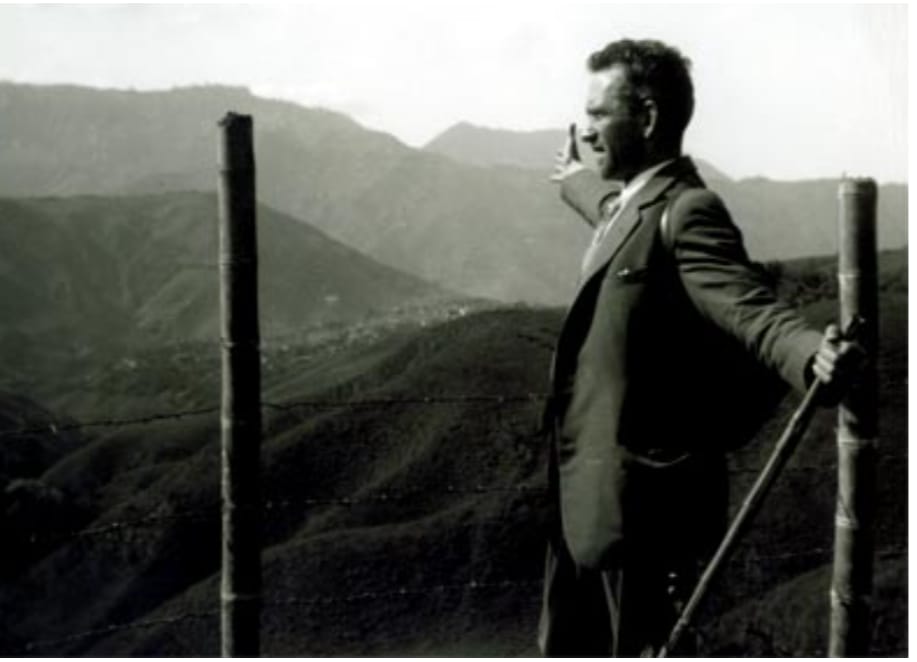

En 1929, el conocido filósofo Fernando González también caminó a pie hasta Manizales y hasta más allá… los nevados, Armenia, Cali, Buenaventura. Lo hizo con su amigo Benjamín Correa y partieron desde Envigado. Esta travesía se convirtió en su libro más conocido y en homenaje a él, cada enero entre 30 y 40 personas se inscriben para rehacer esos pasos. Son 260 kilómetros, de los cuales caminan 195. En las noches, en cada parada, sacan el tiempo para leer en conjunto ese diario, que es crónica pero también un tratado filosófico sobre la naturaleza, exaltado la belleza del paisaje, la calidez de los pueblos, la admiración por esa costumbre de hacer casas en las alturas que “parecen nidos de aves puestos sobre precipicios”.

Para Carla ir con caminantes profesionales fue bonito, pero diferente. “Con Toño no recuerdo haber sufrido la subida del cañón del Arma, pero con los de Viaje a pie, me sentí muy arriada. Yo les decía con cariño que ellos eran pata brava y yo era pata mansa. Me daban unas ganas que me sacaran en helicóptero”. Y eso que en esos seis años no había dejado de caminar, de calzarse botas para sacar adelante un ambicioso proyecto: Se dice río, se dice montaña, se dice mar, que en 2011 fue merecedor a la beca de creación de Periodismo narrativo que otorga la Alcaldía de Medellín.

Este trabajo periodístico inacabado va “tras la memoria viva de tres caminos antiguos que fueron fundamentales, para el desarrollo de Antioquia y algunas regiones vecinas, en diferentes momentos de su historia. Uno el camino de montaña, el de la colonización Antioquia y la fundación de Manizales, y que fue el primero que ella hizo. Dos, está el camino del río, el que construido durante la colonización española, fue la puerta de ingreso a la provincia de Antioquia desde el río Magdalena por Puerto Nare. Y tres, el camino hacia el mar, que desde la cordillera occidental buscó abrirse paso para llegar a Urabá, un camino de una colonización inconclusa, que aspira a llegar a su final cuando se terminen las obras del megaproyecto Mar 2 y el túnel del Toyo, el más largo de Sudamérica.

“Caminos de colonización y evangelización, por los que se movieron ejércitos españoles, misioneros, artistas, comerciantes, arrieros, cargueros, científicos, viajeros extranjeros y nacionales. Por los que avanzaron las ideas de la Revolución Francesa, la Enciclopedia, la imprenta. También los ejércitos libertadores, los de las guerras civiles. El primer siglo de la República. Los productos de exportación, los de necesaria importación y las muchas excentricidades de nuestros potentados. Las migraciones y colonizaciones campesinas, los fundadores de tantas ciudades y pueblos. Las noticias, los mitos y los espantos. La supuesta modernidad y progreso. También la violencia, el abandono y el olvido. Como dice Germán Ferro Medina, la cultura material e inmaterial de una región y una nación en construcción” escribe Carla Giraldo en la introducción de Se dice río, volver al antiguo camino de juntas, el libro que resultó de este proyecto y que este año acaba de salir en audio libro gracias a la Biblioteca Publica Piloto y en su segunda edición impresa gracias a Comfama y su colección Palabras rodantes.

Se dice río es una viaje sin fotografías, sin suvenires, ligero de equipaje pero cargado de intensidades, de Historia, de historias y de asombramientos, los que Carla percibió y vivió en cada línea del paisaje y de esos caminos ya desacostumbrados que como periodista eligió para rehacer el antiguo Camino de juntas que conectaba el interior de Antioquia con el Río Magdalena y este a su vez a Medellín con el resto del mundo. Otro arriero, Javier García, fue el encargado de llevarla por esas trochas que tienen 400 años y por las que entró el progreso a la entonces muy pequeña Villa de La Candelaria.

Caminos de literatura y herradura son estos que en Se dice río nos llevan por el Magdalena, por el Nare, por las viejas carrileras de aquellos trenes desaparecidos, por las barreras montañosas que separan a Puerto Nare de San Carlos, por esos caminos que como ella afirma, nos llevan a conocer la soledad y el espanto de la tierra abandonada. Y así, de alguna manera nos permiten “cambiar los miedos de la ciudad por los del monte, y perdidos en un cañaduzal tal vez volver como niños a replantearnos los mitos de la Madre Monte y el Chillón, o como adultos la conocida amenaza de los hombres de la guerra. Para disfrutar una naranja después de coronar un alto, para conocer el sabor del agua que baja por la acequia. Para entrar en una posada y compartir un aguardiente en un caserío de esos que ni suenan ni truenan. Para como hombres hormiga volver a creer en la grandeza del mundo natural. Para celebrar la vida e historia de los que nacían, pero también de los que siguen naciendo sobre este territorio… Para regresar a casa sabiéndome de aquí y apreciar lo que eso significa, para no olvidar el campo aun viviendo en cualquier ciudad, para darles tregua a los relatos de mis abuelos y regalarles esta vez yo, las historias que ellos ya olvidaron o que no les han contado”.