Eran cuenterías o revisterías en las que se alquilaban e intercambiaban cuentos, cómics o historietas ilustradas. Se trataba principalmente de aventuras de héroes o superhéroes, como el ya famoso Supermán aún sin salir en películas, pues en cine sólo habíamos visto a Tarzán. Igual sucedía con los cuentos ilustrados de Batman: el movimiento se lo dábamos los niños lectores a partir de las caras, gestos y expresiones corporales que los dibujantes le asignaban. Así nosotros podíamos ver cómo reaccionaba, evitaba los golpes y las balas, y perseguía a los enemigos.

En paralelo estaba El Fantasma, que vivía en una cueva detrás de una catarata (siempre me preocupó si el ruido lo dejaría dormir o no) y cuyo caballo blanco era clave para su desplazamiento y sus aventuras siempre triunfales, ante variado tipo de facinerosos. Por cierto, esta palabra nunca supe qué significaba, pero sonaba a malo: todos los malos eran facinerosos. Y a propósito de caballos, El Llanero Solitario y su carnal Toro también fueron parte infaltable de esas lecturas pagadas, antes de que salieran en televisión.

Aparte estaban las historietas de personajes simpáticos en ese tránsito de la infancia a la adolescencia, como La Pequeña Lulú, con sus ingenuidades interesantes y su nacionalidad no clara —precursora parcial de la gran Mafalda. A su lado, el infaltable Rico Mac Pato con su esquematizado y concienciador espíritu de acumulación obsesiva de capital y las pocas oportunidades que le daba a su primo Donald de tener trabajo, así fuera contando el dinero de su rico familiar, mientras se ocupada de las pilatunas de sus tres inquietos sobrinos.

La otra historieta muy frecuentada por los de mi edad era la del gringo Archie y su grupo de chicos y chicas “a go-gó”, que se reunían a charlar en la heladería o fuente de soda, de esas que en nuestra ciudad no teníamos. Con ellos aprendíamos las primeras bases de la coquetería, que había chicas feas y bonitas, inteligentes e ingenuas y que los feos podíamos ser simpáticos y creativos.

Se trataba de lugares no muy iluminados ubicados en algunos barrios y en zonas cercanas al centro de la ciudad, de fácil acceso para los muchachos de toda la ciudad. Y digo muchachos, pues “las niñas” no asistían a esos lugares… casi nunca y casi ninguna: era lo normal entonces.

El interesado en un cuento lo pedía, pagaba el alquiler —tal vez unos 500 o mil pesos de hoy— y se sentaba a leerlo. Las opciones de silla era muy pocas: por lo general butacas sin espaldar, de esas en las que se pueden sentar dos personas, ubicadas en el interior del local —con poca luz natural y bombillo colgante encendido—, o hacia la puerta de la revistería —con más luz natural. Existían también unas pocas sillas de vaqueta (de madera con sentadero y respaldo en cuero), preferidas por los pocos adultos que allí asistían.

La ventaja de esta experiencia era que uno podía demorarse con el cuento, devolverse, mirar con detalle, impactarse con el dramatismo del dibujo o con los Paff, Pum, Tras, Agg de los héroes o de los villanos (tenían que ser de alguna villa y no ciudadanos de ciudad). De paso, esas mismas onomatopeyas las vimos después acentuando las acciones en la serie de televisión de Batman y Robin.

El tiempo pasaba y la luz del día se iba, con lo cual nos entraba la preocupación pues nos había cogido la tarde en la hora habitual de regreso del colegio a la casa.

Existía la opción de alquilar los cuentos para leerlos en casa, dejando algo más de dinero como deposito, o un cuento de propiedad de uno como garantía o intercambio; pero ese no era el caso general. Esta opción tenía además el problema de que en la casa podía exponerse uno a que lo regañaran por estar leyendo ese tipo de bobadas en lugar de estudiar.

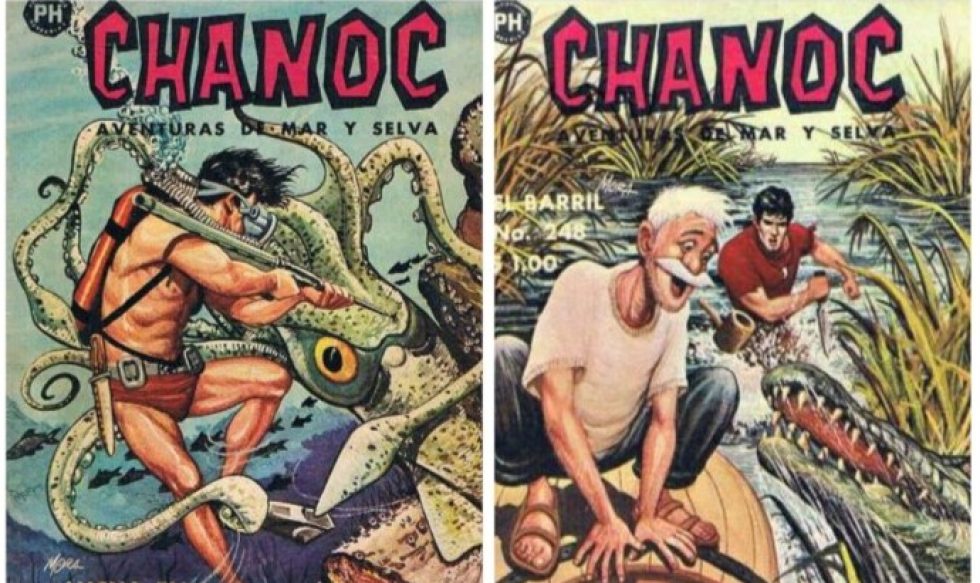

Pero de todos esos queridos personajes que habitaban esa cuentería, mi favorito era Chanoc, un pescador y aventurero mexicano, más cercano a nosotros los muchachos latinoamericanos. Este héroe costeño que vivía con su infaltable compañero Tzekub, viejo pescador canoso de gran bigote siempre con su pipa a lo Popeye, se ocupaba de esclarecer historias, delitos y misterios, relacionados con momias o tradiciones inspiradas en costumbres indígenas aztecas o mayas. Además de bucear muy bien, era admirado por las mujeres “buenas y malas” de las historias.

En algún momento de la vida pude ver una película mexicana de Chanoc (en “la parabólica”) y terminé convencido que el Chanoc de mis recordadas historietas actuaba mejor y era más creíble que el de la película.

Como la canción de Serrat “Creo que entonces yo era feliz”. Debo reconocer como elemento adicional, que a la salida de una de esas revisterías siempre exhibían unas revistas con portadas que mostraban mujeres con pocas ropas, a la manera de los “París Hollywood” a que alude Serrat en esa misma canción.