Eran más de las 9:00 p. m. La luz eléctrica, que todavía era novedad en la ciudad, permitía que las casas más modernas se alumbraran con bombillos y no solo con velas y que ya no se cocinara con carbón ni leña. Todavía no había radio ni televisión, así que al finalizar la jornada lo primero era pensar en la cena: fríjoles, arroz, algún chicharrón o chorizo, y de sobremesa claro o aguapanela. Si había apetito se complementaba con arepa, tajadas y lo que cayera al plato. La digestión de esa cena frugal se hacía pasando las cuentas del rosario: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos señor Dios nuestro, en el nombre del padre, del hijo, del Espíritu Santo, amén, los misterios del santo rosario que vamos a contemplar en la noche de hoy son los dolorosos. Era viernes, el día de la crucifixión. Jornada para rezar los dolorosos. Muchas familias oraron con devoción y sin cabecear, ajenas al dolor que ya venía.

Luego del rosario lo común era charlar un rato. No mucho porque había que acostarse temprano para madrugar a misa. ¿Y por qué había que madrugar un sábado? Para hacer el destino. Al que madruga dios le ayuda. Los fríjoles, madrugar y la misa diaria eran costumbres heredadas de padres y abuelos campesinos. Aún estaban vivos quienes les oyeron contar a los colonizadores el cuento de cómo fue que llegaron con hachas, mulas y un reguero de muchachitos a tumbar monte para sembrar pueblitos.

Eran más de las 9:00 p. m. del viernes 3 de julio de 1925. Este jueves se cumple un siglo de esa fecha. En algunas casas aún estaban encendidos los bombillos y en otras las velas, cuando de un momento a otro empezaron a sonar las campanas de la iglesia. Tilín tilón tilín tolón… repitieron muchas veces y con frenesí. El mensaje era claro: había una emergencia.

Natalia Ocampo de Sánchez lo cuenta en su novela Una mujer, de 1936: “De súbito percibió carreras por la calle y oyó cómo las campanas de las iglesias tocaban plegarias” ¡Qué sobresalto! Cuán conmovedor era entonces aquel tin….. tin…. tan…. tan… que anunciaba una desgracia colectiva… ¡un incendio!”.

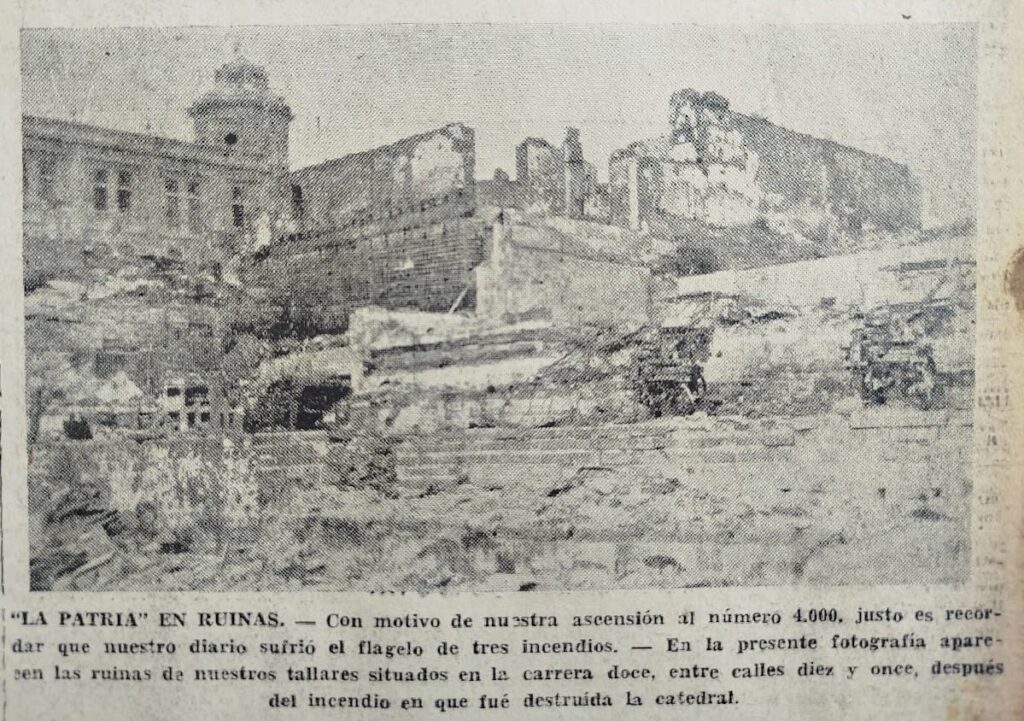

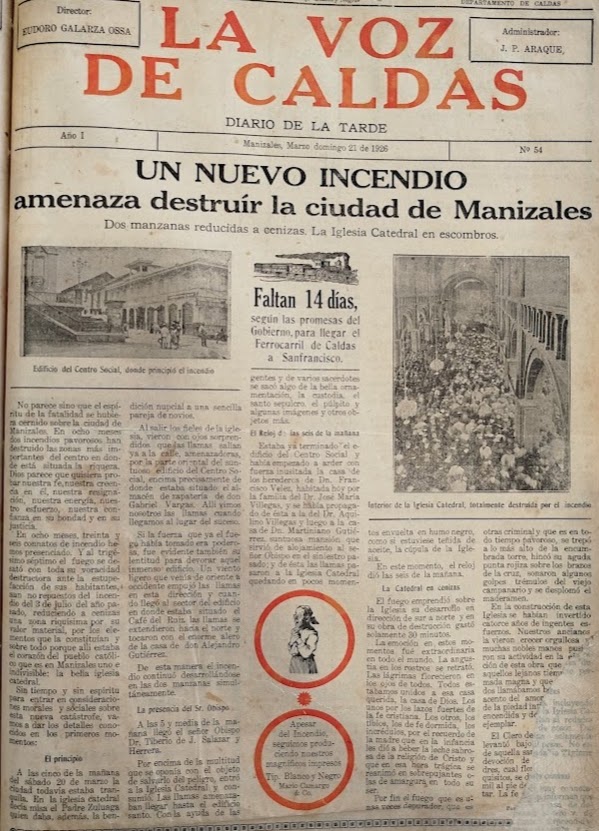

La tragedia puede llegar de muchas maneras, pero era fácil pensar que se trataba otra vez del fuego. No se habían cumplido aún tres años del incendio del 19 de julio de 1922 que quemó cuatro viviendas y numerosos locales del centro de Manizales. Pero ese no había sido el único incendio: la gente estaba dichosa con la llegada de la luz eléctrica, pero la novedad de los bombillos y las estufas tenía su riesgo. Entre el incendio de julio de 1925 y el de marzo de 1926 que destruyó la Catedral hubo 38 conatos de consideración, según escribió Emilio Correa A. en La Voz de Caldas.

Los cables, los fusibles, las resistencias y las redes de energía estaban en un período de prueba y error. El error, cuando ocurría, consistía en cortos circuitos que eran una amenaza grande en una arquitectura de guadua y bahareque, magnífica para enfrentar los sismos frecuentes, pero pésima en caso de incendio.

Desde hace 40 años el historiador Albeiro Valencia Llano investiga sobre esta tragedia. Tuvo la oportunidad de entrevistar a otro historiador, Guillermo Ceballos Espinosa, a su suegro y a múltiples fuentes que le relataron de viva voz lo que vivieron esa noche. En su libro Manizales. La aldea, el pueblo, la ciudad, Valencia Llano cuenta que el fuego “se inició el fuego en la Droguería Andina, en la carrera 22 con calle 21; en el establecimiento tenían almacenados materiales muy inflamables lo que explica la rápida propagación”.

Manizales era una ciudad de 50.000 habitantes (30.000 en zona urbana) y a pesar de la frecuencia de los incendios tenía un deficiente cuerpo de bomberos. Luego del tercero de los grandes, el 20 de marzo de 1926, La Voz de Caldas felicitó a los bomberos: “ese escuadrón de jóvenes sin elementos, porque en el Concejo ha estado discutiendo meses y meses si se consigue por mil pesos más o mil pesos menos lo que se necesita para dotarlos plenamente”.

Mientras algunos intentaban apagar el fuego con herramientas y poca agua, otros hacían convites para desocupar las casas y almacenes e intentar salvar los enseres llevándolos hasta la Plaza de Bolívar y al corral, el lugar en el que se hacían las ferias, que fue el sitio en el que después se levantó el edificio de La Patria.

Natalia Ocampo describe la angustia vivida esa noche del 3 de julio: dice que la gente intentaba salvar a las carreras los pocos bienes que podía, antes de que quedaran consumidos por las llamas, y que no faltó quién aprovechara para saquear almacenes. “Caían por los balcones ropas, armarios, camas, muebles, enseres heterogéneos mezclados, confundidos, aventados sin orden, sin juicio, sin consideración por todos cuantos ya dentro, pugnaban por salvar alguna cosa y ya que no había tiempo para escoger o manejar con tiento, lo arrojaban por los balcones en donde otros los recibían y arrastraban a mayor distancia. Gritos, llantos, carreras se oyen por doquier; los vehículos, los hombres cargados de objetos, de mercancías, de muebles, pululan por todas partes; en los tejados se veían largas filas de hombres, como fantoches iluminados con el siniestro resplandor, trabajando afanosos con hachas y machetes, pidiendo agua a gritos, aventando tejas, aserrando maderas; ya están ennegrecidos, se asfixian, están sofocados, se sienten arder, pero no cejan en el trabajo, en su intento por contener aquel desastre pavoroso”.

Agrega la escritora: “a trece leguas de distancia percibieron el fatídico resplandor”.

13 leguas son 63 kilómetros.

Como no había agua suficiente ni tampoco bomberos, la solución que encontraron las autoridades para frenar el avance del fuego fue usar dinamita: hacer explosiones que generaran boquetes para que las llamas no se propagaran de una manzana a la siguiente. “Dióse la orden de volar con dinamita edificios adyacentes y entonces repercutió por todos los ámbitos aquel estallido horrísono, que, conmoviendo las entrañas de la tierra, semejaba además, el cataclismo del terremoto. Con esto hubo los muertos”, explica Natalia Ocampo.

Las tejas de barro, las vajillas, los cristales, los materos, las ventanas, los adornos: todo lo que no se quemó con el fuego se quebró con las explosiones. El estruendo de los estallidos sumó terror al caos que ya reinaba. Muchos creyeron que había llegado el apocalipsis y según el historiador Valencia Llano, fueron estas explosiones improvisadas y sin control las que causaron los muertos, porque volaron estructuras en áreas sin evacuar y los escombros caían sobre cualquiera. “Hubo censura de prensa porque las autoridades comprendieron que se habían equivocado con la dinamita. Eso fue “échele tierrita y tápelo” para que no se supiera cuántos muertos hubo. Algunos hablaban de entre 10 y 15, pero yo creo que pudieron ser muchos más”.

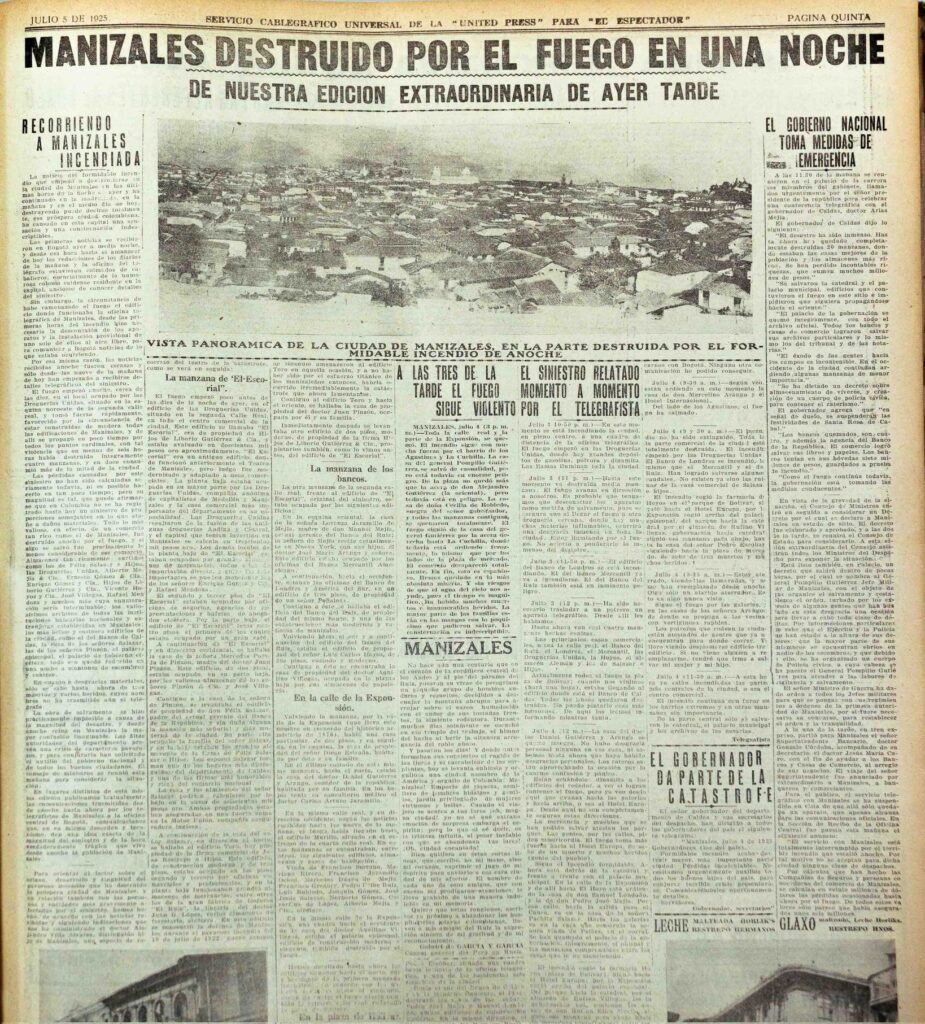

La luz del día permitió ver los estragos: se quemaron los cuatro pisos del edificio de la Gobernación de Caldas, con todos sus archivos, el Museo de Manizales, el Hotel Internacional y numerosas construcciones de la Calle de la Esponsión.

Natalia Ocampo dice en su novela que el fuego se apagó “por sí solo, como si un dedo providente hubiera dicho “hasta aquí””, a las 4:00 p. m. del 4 de julio. El historiador Albeiro Valencia Llano señala que el incendio se apagó a las 11:00 a. m., pero advierte que “las ruinas siguieron ardiendo durante ocho días”. La escritora y el historiador difieren en la hora en la que terminó el incendio, pero coinciden en el saldo de la destrucción: 32 manzanas. Albeiro Valencia Llano precisa: “se quemaron 229 edificaciones del corazón de la ciudad, localizadas en 32 manzanas; 21 de éstas fueron completamente arrasadas”, e incluye en su libro el inventario completo de las personas afectadas, manzana por manzana. Jaramillo, Gómez, Mejía, Duque, Restrepo, Echeverri, Arango, Isaza, Villegas, Botero, Escobar. Velásquez, Hoyos, López, Ángel, Uribe… Los apellidos de los damnificados cubren medio directorio telefónico.

Fue tanta la destrucción que en la película Manizales City decidieron incluir imágenes de la devastación. Esta obra de la naciente industria cinematográfica colombiana surgió como un documental dirigido por Félix R. Restrepo sobre los 75 años de Manizales. En la primera parte, que dura más de 40 minutos, se ven desfiles, comparsas y festejos. Esa iba a ser la película terminada, pero luego del incendio decidieron incluirle una segunda parte. Por eso en el film, luego del jolgorio, aparece un cartel, propio del cine mudo de la época, en el que se lee el siguiente mensaje: La Colombia Film Company, para llamar al corazón de los buenos hijos de la patria, presenta las ruinas, humeantes aún, a que quedó reducida la bella y noble ciudad de Manizales, por el devorador incendio que se produjo en la noche del día 3 de julio de 1925.

Lo que sigue es media hora adicional con imágenes de ruinas de una ciudad que parece bombardeada. Muros derruidos, escombros y destrozos de los que aún sale humo. Esta película es quizás el testimonio más vívido de la tragedia, porque lo que La Patria haya reportado sobre el gran incendio de 1925 fue consumido por el tercer incendio, el del 20 de marzo de 1926, que quemó la Catedral y dos manzanas, incluyendo las instalaciones del periódico. Ahí se perdió el archivo con ejemplares de 18 meses. Al momento del incendio del 25 no había nacido La Voz de Caldas y de los otros diarios que tenía la ciudad en ese momento no hay archivo disponible.

Manizales tiene hoy 435.000 habitantes en su casco urbano. Imagine que hoy se quemara no solo su casa, sino la manzana completa en la que usted vive. Ahora multiplique eso por 32. Si ya lo hizo, retroceda 100 años y piense que eso pasó hace un siglo, en una ciudad en la que vivían 30.000 personas. Si toda esa gente se sienta en el Estadio Palogrande, quedan más de mil sillas desocupadas. De ese tamaño descomunal fue la tragedia.

Dicen que las desgracias no vienen solas. 20 días después, el 23 de julio de 1925, un fuerte temblor sacudió a la ciudad a las 11:13 a. m., y otro sismo fuerte se sintió el 31 de julio a las 3:40 p. m. No obstante, ni esos sismos ni los terremotos de antes y después causaron en Manizales una devastación física de magnitud semejante a la del 3 de julio de 1925. Según Albeiro Valencia Llano: “esta fue la tragedia más grande de Manizales en toda su historia. Ni siquiera los temblores del siglo XIX causaron tantos estragos, ni los terremotos del siglo XX. La catástrofe más grande ha sido el incendio del 3 de julio de 1925”.

El incendio provocó el éxodo masivo de familias que perdieron su vivienda o su fuente de trabajo. Algunos se fueron temporalmente y otros de manera definitiva. Los hogares tuvieron que desplazarse para buscar techo en la casa de parientes en pueblos vecinos y otros migraron a Pereira, Medellín y otras ciudades. La escritora Uva Jaramillo Gaitán, por ejemplo, pasó varios meses en Ibagué, mientras que la familia de la escritora Chila Molina Salazar se fue a Pereira y allá se radicó de manera definitiva.

Pero así como hubo muertos, destrucción y desplazamiento, la tragedia también representó un renacer económico para la ciudad. Las compañías de seguros indemnizaron a los damnificados y luego del tercer incendio el gobierno nacional, boyante por la indemnización que entregó Estados Unidos por la separación de Panamá, aportó recursos para la reconstrucción. El patrimonio de arquitectura republicana que hoy caracteriza al centro histórico de Manizales es el resultado directo de esa noche en la que Manizales ardió.